Der Lischka Prozess

Ermittlungen im Frankreich – Komplex

Die Verfolgung von NS-Verbrechen durch die bundesrepublikanische Justiz seit 1945

Die Aufarbeitung der NS-Verbrechen durch die deutsche Justiz begann nur schleppend und zog sich über Jahrzehnte hin. Bis heute kann nicht annähernd von einer vollständigen Aufklärung und juristischen Verfolgung der Verbrechen des NS-Regimes gesprochen werden. Nachdem die Verantwortung für die strafrechtliche Ahndung von den Alliierten an die deutschen Behörden übergeben worden war, kam sie während der ersten Jahre beinahe zum Stillstand. Dies lag zum einen an einer Reihe von Gesetzen und Verträgen zwischen den Alliierten und der Bundesrepublik, die die Kompetenzen der deutschen Justizbehörden stark einschränkten und somit unter anderem auch die Angeklagten im Lischka-Prozess lange Zeit vor einer strafrechtlichen Verfolgung in Deutschland schützten. Zum anderen war auch das Interesse der deutschen Bevölkerung, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, sehr gering.

In den ersten Monaten nach Kriegsende wurde die Rechtsprechung ausschließlich von den alliierten Besatzungsmächten ausgeübt. Den deutschen Justizbehörden fehlte es sowohl an einer ausreichenden Infrastruktur, als auch an unbelasteten Justizbeamten. Viele waren mehr oder weniger stark in das nationalsozialistische Regime verstrickt gewesen, weshalb ihnen zunächst Berufsverbot erteilt wurde. Ein halbes Jahr nach Kriegsende nahmen die deutschen Justizbehörden dann wieder ihre Arbeit auf, zunächst mit sehr eingeschränkten Tätigkeitsbereichen. Dies betraf vor allem Verbrechen, die im Zuge des Nationalsozialismus begangen worden waren. So wurde es den deutschen Instanzen bereits im November 1945 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 4, Art. III untersagt, Verbrechen gegen Angehörige der alliierten Nationen vor deutschen Gerichten zu verhandeln. Personen, die während ihrer Auslandstätigkeit Verbrechen gegen die einheimische Bevölkerung begangen hatten, waren also weiterhin von der deutschen Strafverfolgung ausgenommen. Dazu zählten auch die Angeklagten im Lischka-Prozess.

Durch das Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 wurden zudem von den Alliierten verbindliche Definitionen für Tatbestände wie „Kriegsverbrechen“, „Verbrechen gegen den Frieden“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vorgegeben, die es im deutschen Strafrecht bis dahin nicht gegeben hatte und die später auch nicht ins bundesrepublikanische Strafgesetzbuch übernommen wurden.

Erst nach Gründung der Bundesrepublik begannen die Alliierten die Verantwortung für die Verfolgung von NS-Verbrechen schrittweise auf die deutschen Behörden zu übertragen. So war der deutschen Justiz ab 1950 die Ahndung von Straftaten möglich, die gegen Angehörige der alliierten Nationen begangen worden waren. Ab 1952 unterlag die Strafverfolgung von NS-Verbrechen den deutschen Behörden in vollem Umfang. Die einzige Ausnahme bildeten Verbrechen, die bereits von einem alliierten Gericht verurteilt worden waren. Der 1955 in Kraft getretene Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen, der später als Überleitungsvertrag bekannt wurde, besagte, dass solche nicht erneut von einer deutschen Instanz verhandelt werden durften.

Die Übertragung der Aufklärung und juristischen Verfolgung von NS-Verbrechen auf die deutschen Behörden hatte in den 1950er Jahren zunächst zur Folge, dass die Prozesse gegen NS-Verbrecher deutlich abnahmen. In der deutschen Bevölkerung hielt man die Folgen des Krieges und des Nationalsozialismus für weitgehend überwunden und war des Themas überdrüssig geworden. Diese Einstellung lag zu einem großen Teil auch in den äußeren Bedingungen und der Politik der 1950er Jahre. Entwicklungen wie der wirtschaftliche Aufschwung, eine Amnestie durch Konrad Adenauer für nahezu alle im Zuge von Kriegshandlungen begangenen Taten, der Verlauf des Kalten Krieges und die verstärkte Westbindung der Bundesrepublik trugen wesentlich zu dieser „Schlussstrichmentalität“ bei.

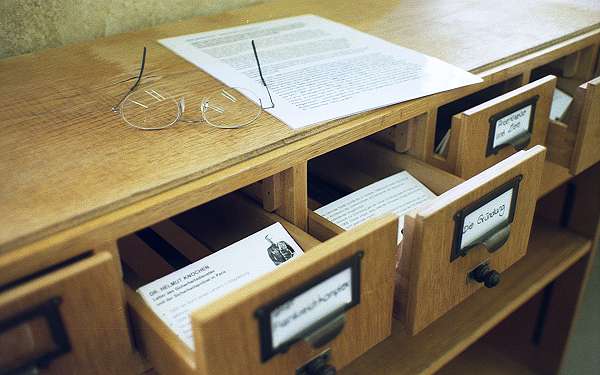

In Bezug auf NS-Verbrechen wurde diese Illusion einer „Vergangenheitsbewältigung“ jedoch spätestens durch den Ulmer Einsatzgruppen-Prozess Ende der 1950er Jahre wieder zerstört. Dieser NS-Verbrecherprozess zeigte, welchen Ermittlungsbedarf es auf diesem Gebiet noch gab und erregte damit öffentliches Aufsehen. Eine Folge dieser Erkenntnis war die Gründung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen – kurz Zentrale Stelle – in Ludwigsburg am 3. Oktober 1958. Ihre Arbeit sollte möglichst umfassende Kenntnisse über alle NS-Verbrechen bringen, die außerhalb Deutschlands und nicht im Rahmen von Kriegshandlungen begangen worden waren.

Zwar nahm die Zahl der NS-Prozesse durch die Arbeit der Zentralen Stelle zu, doch behinderten mehrere Faktoren weiterhin eine grundlegende Aufarbeitung der Verbrechen. So drohten zunächst 1965, dann 1969 die schweren Verbrechen wie Mord und Beihilfe zum Mord zu verjähren. 1965 und 1969 gab es heftige Debatten um die Verlängerung dieser Fristen, bis die Verjährung schwerer Verbrechen, die mit lebenslanger Haft bestraft wurden, 1979 endgültig aufgehoben wurde.

Des Weiteren wurde die strafrechtliche Verfolgung durch die Auslegung der Klausel des Überleitungsvertrags behindert. Erst als 1975 das Zusatzabkommen diese aufhob, konnte eine uneingeschränkte Verfolgung aller NS-Verbrechen erfolgen.

In den letzten zwei Jahrzehnten sind viele der Angeklagten wegen Alter oder Krankheit nicht mehr verhandlungsfähig oder bereits gestorben. Auch Zeugen können immer seltener befragt werden, was die Beweisführung deutlich erschwert. Ein großer Teil der NS-Verbrechen blieb ungesühnt. Bis heute leben Beteiligte an Mordaktionen und Profiteure der Vernichtung ohne historische Verantwortung zu übernehmen und ohne, dass sich Nachbarn oder Geschäftsfreunde daran stören würden.

DEPORTATIONSWEGE

76.000 Menschen wurden aus Frankreich deportiert. Der erste Deportationszug verließ Drancy am 27. März 1942. Ab August 1942 wurden auch Internierte aus den Lagern der unbesetzten Zone deportiert. Ebenfalls ab August 1942 fuhren die ersten Transporte mit Kindern aus Frankreich ab. Alle Kinder wurden nach ihrer Ankunft in Auschwitz vergast.

Zwischen dem 27. März 1942 und dem 31. Juli 1944 verließen 77 Transporte Frankreich in Richtung der deutschen Vernichtungslager in Osteuropa, meist in Richtung Auschwitz und Sobibór. Bis August 1944 kamen noch vier kleinere Transporte dazu. In der Regel benötigten die Transporte zwei Tage; der Weg ging über den Grenzbahnhof Neuburg/Mosel nach Frankfurt a. M. und dann – in Vermeidung größerer Städte – über kleinere Strecken in Richtung Kattowitz / Krakau direkt nach Auschwitz.

Die Planung der Deportationszüge übernahm die Generalbetriebsleitung West der Reichsbahn mit Sitz in Essen. Die Verrechnung erfolgte über das Mitteleuropäische Reisebüro (MER) in Paris.

Auf den Strecken der Reichsbahn betrug der Preis für Erwachsene 4 Reichspfennig pro Bahnkilometer; Kinder unter 10 Jahren mussten die Hälfte zahlen, Kinder unter vier Jahren fuhren kostenlos. Ab Mitte Juli 1942 wurde ein Preisnachlass von 50% für die das Reichsgebiet durchquerenden Transporte aus Frankreich gewährt. Die Kosten mussten jüdische Vereinigungen tragen.