Der Lischka Prozess

Während der deutschen Besatzung wurden 76.000 Jüdinnen und Juden aus Frankreich deportiert, darunter 11.000 jüdische Kinder. Keines dieser Kinder überlebte. Die Deportationszüge fuhren auf den Schienen zunächst der französischen SNCF, dann der belgischen SNCB und schließlich der Reichsbahn durch Deutschland in die nationalsozialistischen Vernichtungs- und Konzentrationslager im deutsch besetzten Generalgouvernement.Besondere Aufmerksamkeit erhielt dieser historische Sachverhalt durch die 1979 gegründete Vereinigung FFDJF (Fils et Filles des Déportés Juifs de France), die sich um Serge und Beate Klarsfeld zusammengefunden hatte. Die am 13. Februar 1939 in Berlin geborene Journalistin Beate und der am 17. September 1935 in Bukarest geborene Rechtsanwalt und Historiker Serge Klarsfeld hatten sich als „Nazijäger“ bereits einen Namen gemacht. Sie waren mehrmals mit dem deutschen Gesetz in Konflikt geraten, so beispielsweise durch die versuchte Entführung des in Frankreich in Abwesenheit verurteilten und unbehelligt in Köln Deutschland lebenden ehemaligen SS-Obersturmbannführers Kurt Lischka.„Lischka selbst war von November 1940 bis Oktober 1943 Kommandeur der Sipo und des SD von Groß-Paris und Hauptverantwortlicher für die Gestapo in Frankreich gewesen. 1938 war er als Chef des „Judenreferats“ der Gestapo in Berlin mitverantwortlich für die ersten Massenverhaftungen deutscher Juden in Folge der Pogromnacht.[1]

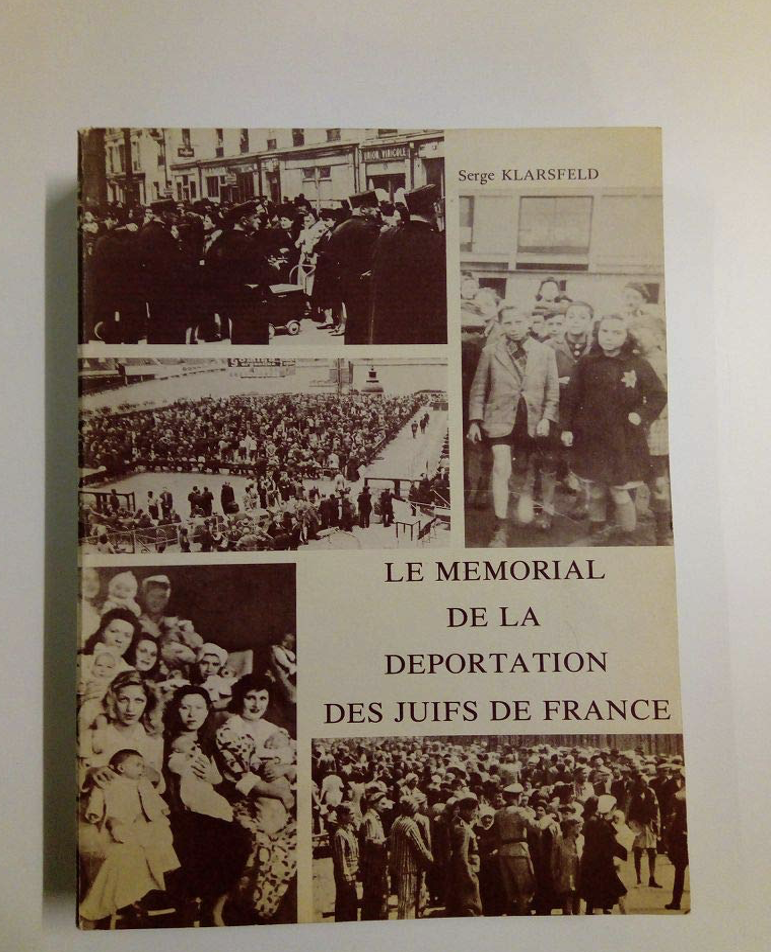

Beate Klarsfeld hatte viel Aufsehen erregt, als sie am 07. November 1968 den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger auf dem Parteitag der CDU ohrfeigte, um die Öffentlichkeit auf dessen frühere Funktion im Propagandaapparat des Dritten Reiches aufmerksam zu machen.[2] Die Motivation für ihre Lebensaufgabe schöpften Beate und Serge Klarsfeld aus der Prägung durch persönliche Ereignisse: nach Einmarsch der deutschen Truppen in Paris floh die Familie Klarsfeld – als rumänische Juden ebenfalls staatenlos – von Paris in die unbesetzte Zone. In Nizza überlebte Serge Klarsfeld „im Alter von acht Jahren eine nächtliche Razzia in einem Versteck, welches der Vater gebaut hatte, der selbst verhaftet und deportiert wurde.“[3] Dieses Versteck befand sich hinter der Wand eines doppelten Wandschranks.[4] Diese Geschichte erzählte Serge Klarsfeld der deutschen Nichtjüding Beate Künzel kurz nachdem sie sich 1961 in Paris kennen gelernt hatten. Es war das Jahr, als Eichmann in Jerusalem vor Gericht stand. 1974 erhielt Beate Klarsfeld die Tapferkeitsmedaille der Ghettokämpfer in Israel; 1984 wurde das Ehepaar durch Francois Mitterand mit dem Orden der Ehrenlegion in Frankreich geehrt.[1]1978 hatten die Klarsfelds zunächst eine allgemeine Sammlung mit Dokumenten zur Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Vichy-Frankreich als Gedenkbuch herausgegeben.

Serge Klarsfeld widmete seine weiteren Recherchen vor allem der Rekonstruktion des Schicksals der der aus Frankreich deportierten Kinder. Die Netzwerke verliefen über persönliche Kontakte zu Familienangehörigen, die durch Verfolgung und Emigration überall auf der Welt verstreut lebten. Diese Rekonstruktion war für alle Angehörigen von großer Bedeutung und stiftete einen engen Zusammenhalt. In der FFDJF waren vor allem diejeningen organisiert, die als Kinder und Jugendliche in Frankreich die Deportationen überlebt hatten. Für sie war das Gedenken an die deportierten und in Auschwitz ermordeten Kinder zu einem wichtiger Bestandteil ihres Engagements.

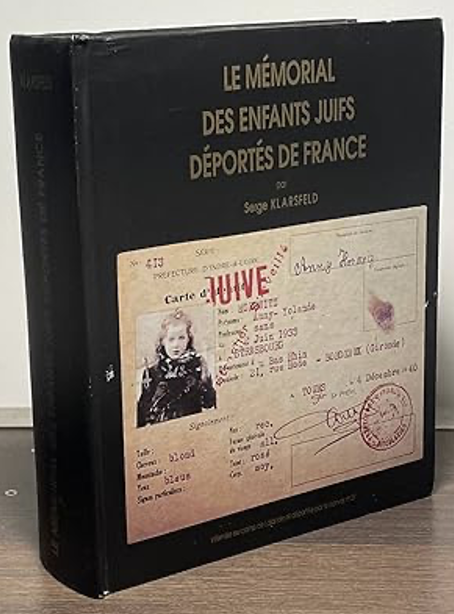

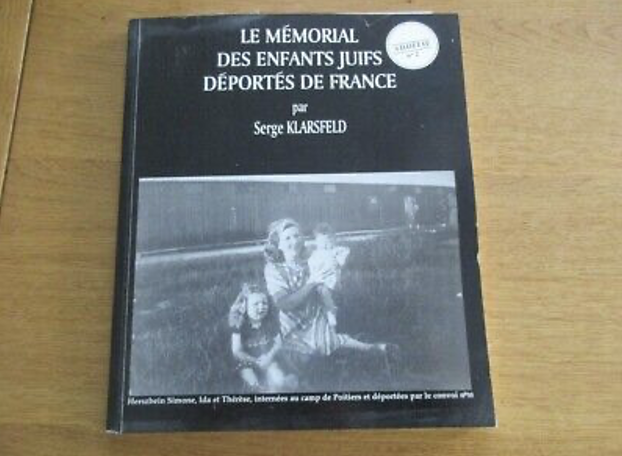

Das Mémorial des Enfants Juifs Déportés de France mit den Namen und Fotos von 2.550 der über 11.000 deportierten jüdischen Kinder erschien 1994 in französischer und 1996 in englischer Sprache.

2008 erschien „Endstation Auschwitz“ als Dokumentation der Schicksale von 800 Kindern, die zuvor aus Deutschland und Österreich nach Frankreich geflohen und dann von dort deportiert worden waren. Im Buch gibt es eine vollständige Liste aller Kinder, die ermittelt werden konnten. Neben Lebensdaten, Herkunftsort der Kinder und Nummer ihres Transports konnten auch von 200 Kindern Fotos recherchiert werden. Von 163 Kindern konnten sogar über Kontakte zu Angehörigen die gesamten Lebensläufe und Familiengeschichten rekonstruiert werden. Im Buch sind Briefe abgedruckt, die die Kinder an ihre Eltern und Freunde geschrieben haben, teilweise in Handschrift, und auch andere Dokumente wie Kopien von Reisepässen, Deportationslisten oder Zeitungsartikel.

Weitere Biographien, die insbesondere durch Serge Klarsfelds hartnäckige Recherchen zusammengetragen werden konnten, wurden nach und nach in schmalen Einzelbänden herausgegeben. Die Gedenkedition versucht, den über 11.000 aus Frankreich deportierten jüdischen Kindern, viele von ihnen Kinder von Immigrantinnen aus west- und osteuropäischen Ländern, ihre Würde zurück zu geben.

Das ehemalige Kinderheim in Izieu in der Nähe von Lyon ist heute eine Gedenkstätte.[1] Das Ehepaar Sabine und Miron Zlatin – beide waren in den 1920er Jahren aus Polen bzw. Russland nach Frankreich gekommen – richtete im Mai 1943 in dem südfranzösischen Dorf Izieu eine Kolonie für Flüchtlingskinder ein. Es handelt sich dabei überwiegend um jüdische Kinder, deren Eltern von den Nazis bereits deportiert worden waren. Bis zum Januar 1944 haben 105 Kinder in Izieu eine Zuflucht gefunden. Viele Kinder bleiben nur kurze Zeit und wurden in Pflegefamilien vermittelt, viele Jugendlichen schlossen sich der Resistance an.

Auf Befehl von SS-Hauptsturmführer Klaus Barbie, der seit 1942 Chef der Gestapo in Lyon im besetzten Südfrankreich war, unterahm ein Wehrmachtskommando am Morgen des 6. April 1944 eine Razzia in Izieu. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort 45 Kinder im Alter zwischen drei bis 15 Jahren sowie acht Betreuer*innen. Ein Erwachsener konnte in letzter Minute fliehen, ein kleiner Junge wurde später wieder freigelassen. Alle anderen (44 Kinder und sieben Betreuer’innen) werden auf Lastwagen verladen und abtransportiert. Über Drancy geht es wenige Tage später nach Auschwitz-Birkenau. Nur die Erzieherin Léa Feldblum überlebt das Lager, alle anderen werden ermordet. Mit seinem Lied „Die Kinder von Izieu“[2] hat Reinhard Mey den 44 Mädchen und Jungen ein musikalisches Denkmal gesetzt.

„Sie war′n voller Neugier, sie war’n voller Leben

Die Kinder, und sie waren vierundvierzig an der Zahl

Sie war′n genau wie ihr, sie war’n wie alle Kinder eben

Im Haus in Izieu hoch überm Rhonetal

Auf der Flucht vor den Deutschen zusammengetrieben

Und hinter jedem Namen steht bitteres Leid“[3]

„11.000 Kinder“ und die Kölner Initiative „Bahn erinnern“

Eine aus diesen Gedenkbüchern entstandene Ausstellung wurde drei Jahre lang auf den Bahnhöfen der französischen Bahngesellschaft SNCF gezeigt.[1] Dabei ging es auch um eine Entschädigung für die Angehörigen aller 76.000 Jüdinnen und Juden[2], die aus Frankreich mit Zügen in die naitonalsozialistischen Vernichtungslager deportiert worden waren. Die jüdischen Gemeinden mussten für den Transport die Tickets käuflich erwerben. Die Deutsche Bahn AG als Rechtsnachfolgerin der Reichsbahn wurde gebeten, diese Ausstellung auch auf ihren Bahnhöfen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als Reaktion auf die Ablehnung der DB entstand die Initiative „Elftausend Kinder“, die immer wieder in Protestaktionen die Forderung nach einem angemessenen Gedenken an die jüdischen Deportationsopfer in die Öffentlichkeit trug.

Die Deutsche Bahn begründete ihre Ablehnung mit fehlenden personellen und finanziellen Ressourcen. In einem Interview wies Beate Klarsfeld auf die nicht besonders hohen Kosten von 40.000 Euro für eine öffentliche Ausstellung in den Bahnhöfen hin.[3] Sie äußert sich auch in Bezug auf mögliche Befürworter*innen eines öffentlichen Gedenkens, die es auch in Deutschland gab:

„Ich weiß nicht, wer in Deutschland reagieren könnte. In der moralischen Verantwortung ist auf jeden Fall die Deutsche Bahn AG. Das Unternehmen sponsert mit viel Geld die Fußballweltmeisterschaft 2006, man sagt mir, dass die DB auch sonst zahlreiche Projekte unterstützt. Wir hier in Frankreich können nicht mehr tun, als die DB um Kooperation zu bitten. Sie sind in Deutschland. Wer sich dort erinnern will, hat ein Recht, das zu tun. Erinnerung kann man nicht verbieten.“[4]Am 28. Januar 2006, einen Tag nach dem Gedenktag an die Befreiung von Auschwitz, fand im Kölner Hauptbahnhof eine Gedenkveranstaltung statt. Es wurde an die aus Frankreich deportierten jüdischen Kinder gedacht, aber auch an die aus Köln mit der Deutschen Reichsbahn in die nationalsozialistischen Vernichtungslager verbrachten und dort ermordeten Menschen.[5] Ziel dieser Gedenkveranstaltung war es, Gedenkmöglichkeiten in den Bahnhöfen zu schaffen, um die Bevölkerung auf die Deportationen als zentralem Baustein des Völkermords an den europäischen Jüdinnen und Juden aufmerksam zu machen.

In der Bahnhofshalle errichtete die Kölner Initiative „Bahn erinnern“ eine Kofferskulptur mit dem Titel „Warten auf den Zug“. Die Koffer waren beschriftet mit den Namen der Kölnerinnen und Kölner, die in der NS-Zeit deportiert worden waren.[1]

Kofferskulptur während der Gedenkveranstaltung 2006 im Kölner Hauptbahnhof. Foto: Bahn erinnern

Parallel dazu wurde das Manhmal „Die Schwelle“ auf dem Boden des Bahnhofsvorplatzes installiert. Es handelt sich um eine alte Bahnschwelle (250 x 25 x 15 cm), die mit dem einen Ende auf dem Boden liegt und mit dem anderen auf einem ca. 50 cm hohen Sockel steht. Auf der dem Betrachter zugewandte Seite sind vier Messingtafeln eingearbeitet, auf denen folgendes eingraviert ist:[1]

„Nach genauen Zugfahrplänen wurden Frauen, Männer und Kinder aus allen Teilen Europas – meist in Güterwaggons gedrängt – in die nationalsozialistischen Vernichtungs- und Konzentrationslager abtransportiert. Viele Beamte, Angestellte und Arbeiter der deutschen Reichsbahn waren in der Zeit des Nationalsozialismus an der Deportation von Millionen Menschen beteiligt. Die Deutsche Bahn AG hat die Reichsbahn übernommen, weigert sich aber bis heute in ihren Räumen und Bahnhöfen die Einbindung der Reichsbahn in die Verbrechen der Nazis öffentlich zu dokumentieren und zu bedauern. Im Gedenken an die Opfer von Deportation und nationalsozialistischer Vernichtung. Köln im Januar 2006.“[1]

Der für seine „Stolpersteine“ bekannte Kölner Künstler Gunter Demnig, hat die Messingtafeln hergestellt. Die Köln Initiative „Die Bahn erinnern“ war verantwortlich für das Konzept der Installation, den Inhalt der Tafeln, sowie für die handwerkliche und künstlerische Gestaltung.[1]

„Die Schwelle“ wurde von Simon Gronowski enthüllt, der 1943 als elfjähriger Junge in Belgien aus dem Deportationszug nach Auschwitz geflohen war. Bis zum Kriegsende war er von Belgiern versteckt worden. Seine Mutter hatte den Sprung aus dem Zug nicht gewagt; sie wurde nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Ebenfalls anwesend war die 67-jährige Tamar Dreifuss. Sie hatte als kleines Mädchen das Ghetto von Wilna überlebt, war nach dem Krieg nach Israel ausgewandert und von dort mit ihrem Ehemann, dem Kameramann Harry Zvi Dreifuss, 1958 nach Köln gekommen. 1971 begleitete Harry Zvi Dreifuss als Kameramann das Ehepaar Klarsfeld bei der versuchten Entführung von Kurt Lischka.

Tamar Dreifuss, Holocaust-Überlebende und Ben Khira, Mitarbeiter der Stadtwerke. Beide haben 2006 eine Patenschaft für die „Schwelle“ vor dem Kölner Hauptbahnhof übernommen. Foto: „Bahn erinnern“

Tamar Dreifuss hält eine Rede an der „Schwelle“ bei einer öffentlichen Gedenkveranstaltung. Foto: „Bahn erinnern“

Marcel Nejschatten, ein ehemaliger Militanter der Resistance und Überlebender des Konzentrationslagers Buchenwald, wies in seiner Rede am Kölner Bahnhof auf die Ignoranz vieler deutscher Bürger*innen hin:[1]

„Wenn man sieht, dass Frauen und Kinder, alte Männer nachts aus ihren Betten geschleppt und abtransportiert werden, dann kann man sich doch denken, dass das nicht für einen Urlaub ist, sondern dass sie zur Vernichtung bestimmt sind.“[2]

Die Überlebenden des Holocaust aus Brüssel, Paris und Köln plädierten für ein Gedenken an Bahnhöfen, da so viel mehr Menschen erreicht würden und ein öffentlichkeitswirksames Gedenken von großer Bedeutung für die Überlebenden sei.[3]

Die von der Initiative „Bahn erinnern“ aufgebaute Kofferskulptur im Kölner Bahnhof wurde noch in der gleichen Nacht von Bahnbeschäftigten abgeräumt. Die Koffer wurden in der Gepäckaufbewahrung verstaut und konnten dort später abgeholt werden. Die von den Überlebenden und Initiatoren niedergelegten Rosen blieben unauffindbar.[4]Die Neue Rheinische Zeitung (NRZ) berichtete über die Reaktionen von Passant*innen auf die Inszenierung in der Kölner Bahnhofshalle. Ein Großteil der Bahnkunden, die „schweigende Mehrheit“, sei einfach vorbeigelaufen, ohne die Installation eines Blickes zu würdigen; einige hätten sogar mit abwehrenden Aussagen reagiert wie „Die haben einen Dachschaden.“ oder „Das ist doch vorbei und Schluss damit.“ Eine „interessierte Minderheit“ hingegen sei stehen geblieben, habe zugehört, Informationsblätter genommen und nach Möglichkeiten gefragt, selbst aktiv zu werden. Dieses Mitgefühl gab auch Tamar Dreifuss ein Stück Hoffnung, die sagte: „Ich bin froh, hier zu sein, und dass so viele Leute dieset Deportation gedenken und dieser Zeit.“[1]

Während der Gedenkveranstaltung wurden an die Passanten Flugblätter verteilt, deren Layout einem Zugfahrplan der Deutschen Bahn AG ähnelten. Auf der Vorderseite war das Foto eines lächelnden Mädchens zu sehen und darunter stand der Text: „Sehr geehrte Fahrgäste der Deutschen Bahn AG. Elftausend Kinder“. Der Text des Flyers informierte mit historischen Fakten über die Deportationen in der NS-Zeit, insbesondere über die aus Frankreich deportierten Kinder.[2]

„An die elftausend Kinder hat in Frankreich eine Ausstellung auf mehreren Bahnhöfen erinnert. Wir wollen, dass eine solche Ausstellung auch auf Bahnhöfen in Deutschland gezeigt wird. Doch der Vorstand der Bahn weigert sich, diesem Beispiel zu folgen. Fotos und Dokumente der Kinder, so die Begründung, könnten die Sicherheit der Reisenden und des Eisenbahnbetriebs’ beeinträchtigen. Auch sei den Reisenden der dadurch entstehende ‚Aufwand’ nicht zuzumuten“.[3]Trotz zahlreicher Gesprächangebote und Protestaktionen, auch in Frankfurt a.M und Halle/Saale,[4] lehnte die Leitung der Deutschen Bahn jegliches Gesprächsangebot ab.[5] Die Deutsche Bahn AG mit Harmut Mehdorn als Vorstandschef weigerte sich über ein Jahr lang, die Ausstellung „11.00 Kinder“ auf den deutschen Publikumsbahnhöfen zu zeigen. Schließlich schickte der Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland ein Schreiben an sämtliche Abgeordnete des Deutschen Bundestags mit der Bitte, von Seiten der Politik gegenüber der Deutschen Bahn AG zu intervenieren. Er bezeichnete es als unakzeptabel, dass die in Frankreich bereits mehrfach in Bahnhöfen gezeigte Ausstellung angeblich aus finanziellen und sicherheitstechnischen Gründen in Deutschland auf den Bahnhöfen nicht gezeigt werden sollte.[1]

Der Bundestag äußerte daraufhin heftige Kritik am Bahn-Vorstand. Der parlamentarische Druck sorgte für Spannungen in der Berliner Bahn-Zentrale. Auch der Bundesverkehrsminister mahnte an, den Widerstand aufzugeben und erinnerte an die historische Verantwortung. Die Deutsche Bahn solle Verantworung für ihren Beitrag in der NS-Zeit übernehmen, so argumentierte Bundestagsabgeordnete Gesine Lötzsch (Die Linke).[2]Wolfgang Tiefensee (SPD) kritisiert den Bahn-Vorstandschef Mehdorn öffentlich in der „Jüdischen Allgemeinen Wochenzeitung“. Er habe Mehdorn in einem persönlichen Brief gebeten, die Haltung des Unternehmens zu überdenken und angemahnt, die Ausstellung „11000 jüdische Kinder. Mit der Reichsbahn in den Tod“ auf den Bahnhöfen zu zeigen. Zur Entlastung schlug der Minister vor, die Ausstellung zunächst im Verkehrsministerium zu zeigen und dort auch unterzubringen.[3] In einem Interview mit dem Deutschlandfunk von 2008 betonte Beate Klarsfeld, dass der politische Druck aus dem Bundesverkehrsministerium entscheidend dafür war, dass die Deutsche Bahn AG im Streit um die Ausstellung eingelenkt hat. Entscheidend sei für sie nun, dass die Ausstellung an möglichst vielen Bahnhöfen gezeigt werde.[4]

Die Entschädigung durch der französischen SNCF war 2007 umstritten, ab 2014 gab es jedoch Entschädigungszahlungen an jüdische Überlebende bzw. deren Nachkomm*innen in Frankreich und den USA.[5]2020 konnte der Niederländer Salo Muller vor Gericht eine Entschädigung von der niederländischen Bahn erstreiten, die 500 Shoah-Überlebenden zu Gute kam.[6]

Quellenverzeichnis

Aufarbeitung der NS-Geschichte bei der Bahn. Deportationen in den Tod: Wie stellt sich die Bahn ihrem nationalsozialistischen Erbe?, MDR- Geschichte, 25. Januar 2023, https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/holocaust/bahn-reichsbahn-deportationen-profit-buchenwald-aufarbeitung-100.html

Infoblatt: Sehr geehrte Fahrgäste der Deutschen Bahn AG, Elftausend Kinder

Klarsfeld, Beate: Politik und Protest – Die Überlebenden und ihre Kinder, in: Klein, Anne/Wilhelm, Jürgen (Hg.): NS-Unrecht vor Kölner Gerichten nach 1945. Greven Verlag Köln: Köln 2002, S. 167-176.

Köhler, Michael, Besser Bahnhof als Galerie, Interview mit Beate Klarsfeld, Deutschlandfunk 1.12. 2006. https://www.deutschlandfunk.de/besser-bahnhof-als-galerie-100.html

Mey, Reinhard, Die Kinder von Izieu/Les enfants d’Izieu https://www.youtube.com/watch?v=5iz3mmsTD-w

Meyer, Ahlrich: Täter im Verhör – Die „Endlösung der Judenfrage“ in Frankreich 1940-1944. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt 2005.

Müller, Tobias, Weil die Züge ihn nie losließen. Entschädigung für Holocaustüberlebende, taz, 21.10. 2020, https://taz.de/Entschaedigung-fuer-Holocaustueberlebende/!5721216/

Weitere genutzte Webseiten:

www.ghwk.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Serge_Klarsfeld

http://de.wikipedia.org/wiki/Beate_Klarsfeld

www.german-foreign-policy.com

www.nrhz.de (siehe auch: Offener Brief an die Kölner Politiker)

https://www.dw.com/de/frankreich-zahlt-an-holocaust-%C3%BCberlebende/a-18112827

https://www.hagalil.com/archiv/2005/07/bahn.htm (Zugriff 10.5.2024)

https://www.memorializieu.eu/de/

https://www.songtexte.com/songtext/reinhard-mey/die-kinder-von-izieu-63da065b.htm

Claudia Lermen, Yvonne Meßmann, Dr. Anne Klein (Seminar in der Pädagog*innen- und Lehrer*innenbildung, Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität zu Köln, 2008/2024)

Mahnmal: „Die Schwelle“ am Kölner Hauptbahnhof