Der Lischka Prozess

„Ihre Spuren waren in meinem Herzen, aber was wäre gewesen, wenn die Herzen aller Angehörigen aufgehört hätten zu schlagen? Wer hätte sich dann noch daran erinnert, dass hinter dem kollektiven Schicksal von sechs Millionen Toten sechs Millionen Leben standen? Einzelne Leben, die vor ihrer Vernichtung durch den Terror einen Namen und einen Vornamen hatten, die geliebt, gesungen und geweint hatten…“

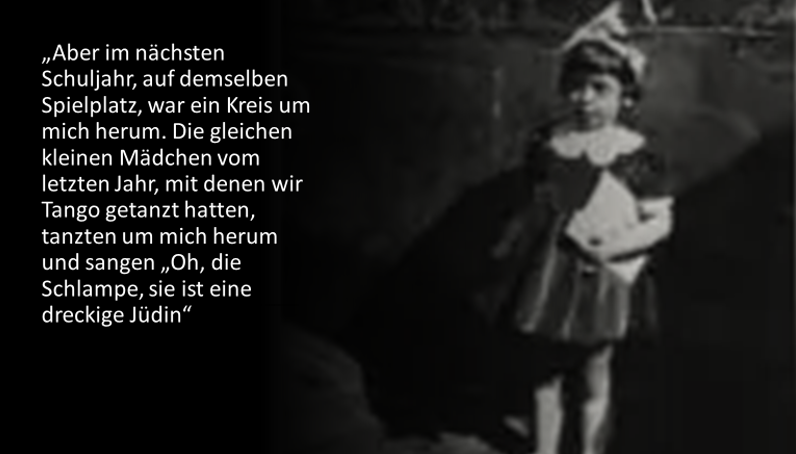

Annette Zaidman wurde am 24. April 1934 in Paris geboren. Ihre Eltern waren aus Polen nach Frankreich immigriert, beide Elternteile waren jüdisch. Bereits im Alter von vier Jahren durchlebte Annette eine erste traumatische Erfahrung, als ihre Mutter 1938 starb. Es war der Beginn einer von Ängsten und Traumata geprägten Kindheit. Schon früh machte Zaidman antisemitische Erfahrungen, die bereits wie eine Vorahnung waren für das, was 1940 mit der deutschen Besatzung Nordfrankreichs auf die jüdische Gemeinschaft zukam. Sie erinnert sich später in ihren Memoiren an ein Schlüsselereignis auf dem Schulhof: „Die gleichen kleinen Mädchen, mit denen wir im Jahr davor Tango getanzt hatten, tanzten nun um mich herum und sangen ‚Oh, die Schlampe, sie ist eine dreckige Jüdin‘.“ Zu dem Zeitpunkt war Annette sieben Jahre alt. Den plötzlichen Hass verstand sie nicht. Was sie aber verstand, war, dass sie sich in großer Gefahr befand.Im Juli 1942 wurden mehrere Tausend, meist immigrierte Jüdinnen und Juden, beim „Rafle du Vélodrôme d’Hiver“ festgenommen. Das Viertel im Nordosten von Paris, am Gare du Nord und Gare de l’Est, war besonders stark betroffen. Aus der Rue Corbeau 5-7 (heute Rue Jacques Louvel-Tessier), wo Annette Zaidmann wohnte, wurden allein 130 Anwohner*innen abgeführt; keinen dieser Nachbarn sah Zaidman jemals in ihrem Leben wieder. Tagelang wurden die Menschen bei unerträglicher Hitze im Vel d‘ Hiv (Winterrennradstadion) festgehalten – ohne Wasser, ohne Essen, ohne Toiletten. Viele verstarben hier, den anderen stand die Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager im Osten bevor. Annette Zaidman konnte dem Lager mithilfe ihrer Tante entkommen, während ihre Mutter dort verstarb. Auch dem Vater und ihrem Bruder war es gelungen, sich zu verstecken. Sie schlugen sich durch, immer wieder auf der Suche nach neuen Verstecken, in einem permanenten Zustand von Furcht, Ungewissheit und Sorge.

Die Unterdrückung der jüdischen Bevölkerung nahm immer größere Ausmaße an, und es kam zu weiteren Razzien in Paris und in anderen Städten in der besetzten Zone Frankreichs. Annette Zaidmans Bruder gelang es schließlich, ein Ehepaar auf dem Land ausfindig zu machen, das bereit ist, das Mädchen bei sich zu verstecken. Der Gedanke machte Annette Angst. „Allerdings wusste ich, dass ich mutig sein musste. Ich habe weder geweint noch protestiert. Vielleicht habe ich seit diesem Tag die Angewohnheit, meine Gefühle für mich zu behalten.“ Und so saß sie am nächsten Tag im Zug nach Tilloloy, einer kleinen Gemeinde nördlich von Paris.

Annette Zaidman begann auf dem Land ein neues Leben. Sie freundete sich mit anderen Kindern im Dorf an und ging wieder zur Schule. „Trotz der allgegenwärtigen Angst davor, was meinem Vater und meinem Bruder passieren könnte, erlebte ich Momente echter Freude in diesem ruhigen Dorf, in dem niemand zu wissen schien, dass ich Jüdin war. Momente, die es mir ermöglichten, mich von der immensen emotionalen Belastung zu befreien, die sich seit Kriegsbeginn angesammelt hatte. Und für ein paar Monate begann ich zu glauben, dass ich ein Kind wie alle anderen sei.“ Ihr Vater und ihr Bruder schafften es sogar, sie einige Male in ihrem neuen Zuhause zu besuchen, doch das Wiedersehen war immer viel zu kurz und zu groß die Angst beim Abschied sich nie wieder zu sehen. Eines Morgens im Februar 1944 traft ein Brief aus Paris ein. Annettes Vater und ihr Bruder waren verhaftet worden. „Für mich war dieser Brief das Ende der Welt. […] Ab diesem Tag war ich kein kleines Mädchen mehr.“ Das Wort „verhaftet“ fühlte sich laut Zaidman so an, als würde in dem Brief „tot“ stehen.

Im Zuge der Befreiung von Nordfrankreich durch die Allierten im Sommer 1944 wurde Annette Zaidman zurück nach Paris gebracht, wo sie bei ihrer Tante unterkam. Ab Oktober 1944 ging Annette wieder in die Schule; der Ort erinnerte sie jedoch schmerzlich daran, wie sich alles verändert hatte. Jeden Morgen fragte ihre Lehrerin, wessen Vater heute aus dem Krieg zurückgekehrt sei. „Jeden Morgen gingen die Hände hoch. Und jeden Morgen hoffte ich, dass ich am nächsten Tag meine eigene Hand heben konnte. Ich habe nie meine Hand gehoben.“

Annette zog sich zurück, kapselte sich von der Außenwelt ab und schaffte sich eine innere Welt in Erinnerung an ihren Vater und ihren Bruder. Sie grübelte viel und stellte immer wieder neue Vermutungen auf, was den beiden wohl zugestoßen sein mochte. Sie versuchte alles Mögliche, um irgendein Lebenszeichen von ihnen zu finden. Sie durchforstete Listen mit den Namen derjenigen, die aus den Lagern in Osteuropa zurückgekehrt waren, und sie wartete auch direkt am Bahnhof, wenn Züge mit den Überlebenden ankamen. Aber sie sah nur fremde Gesichter. Sie klammerte sich an ihre verzweifelte Hoffnung, Vater und Bruder wiederzufinden, doch gleichzeitig bedrückte sie der Gedanke, dass sie beide womöglich für immer verloren haben könnte.

Erst Mitte der 1970er Jahre erfährt Annette, was mit ihrem Vater und ihrem Bruder geschehen ist. Sie findet die Namen der beiden in dem von Serge Klarsfeld angefertigten Gedenkbuch über die aus Frankreich deportierten und in den nationalsozialistischen Lagern ermordeten Jüdinnen und Juden. Annette Zaidman erlebt diesen Moment der Gewissheit als eine Art „Erlösung“; nun endlich löst sich langsam ihre Abkapselung von der Umwelt. Der Trauerprozess um den geliebten Vater und Bruder beginnt. Das Wissen um das, was geschehen ist, holt Annette Zaidman aus ihrer Zurückgezogenheit heraus und weckt gleichzeitig ihren politischen Ehrgeiz. „So wurde ich zu dem, was ich von Anfang an eine Aktivistin der Erinnerung nannte.“Neben ihrem Vater und ihrem Bruder findet sie im Mémorial auch die Namen der meisten anderen Personen aus ihrer Kindheit, die seit der Razzia verschwunden sind. „Das war fürchterlich, aber es war gleichzeitig auch eine sehr große Erleichterung, weil sie nicht wie Staub verschwunden waren. Sie hatten existiert.“

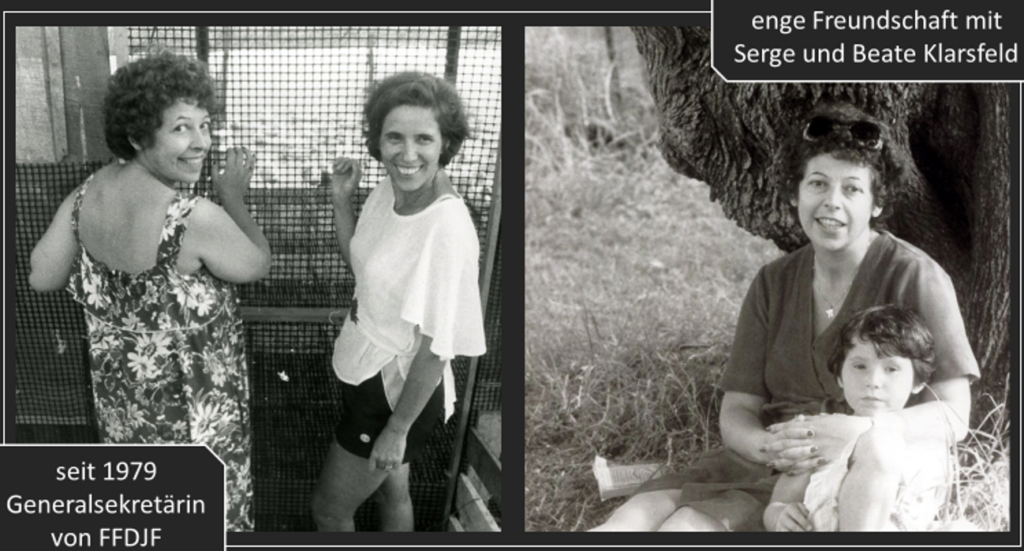

1979 begründet sich zusammen mit Serge und Beate Klarsfeld die „Fils et Filles de déportés Juifs de France“. Als Generalsekretärin der Organisation pflegt sie eine enge Freundschaft mit dem Ehepaar Klarsfeld. Sie widmet sich nun der Rekonstruktion der Lebenswege all der Bewohner*innen des Wohnkomplexes, in dem sie damals, zur Zeit der Razzia, in Paris gelebt hat. Ihre Intention ist klar: „Das Ziel war immer, deutlich zu machen, welches Unrecht den Juden Frankreichs angetan wurde.“

Im Oktober 2022 stirbt Annette Zaidman im Alter von 89 Jahren. Sie verlässt diese Welt mit dem Fazit: „Letztendlich haben wir die Schlacht um die Erinnerung gewonnen!“

Verfasst mit Übersetzung von Kim Fischer/Anne Klein

Zaidman, A. (2006): „Mémoire d’une enfance volée.“, Ramsay Verlag

https://www.deutschlandfunk.de/vor-75-jahren-in-paris-die-razzia-im-wintervelodrom-100.html

https://www.facebook.com/ClaimsConference/videos/annette-zaidman-itstartedwithwords/212069800992585

https://de.wikipedia.org/wiki/Rafle_du_Vélodrome_d’Hiver

https://www.deutschlandfunkkultur.de/judenverfolgung-frankreich-zweiter-weltkrieg-100.html

https://www.fondationshoah.org/la-fondation/hommage-annette-zaidman