Der Lischka Prozess

Anfang März 2009 erhielt ich ein Schreiben aus Paris. Absender war eine Organisation mit dem Namen Fils et Filles des Déportés Juifs de France (Söhne und Töchter der aus Frankreich deportierten Juden). Unterzeichnet hatte den Brief Beate Klarsfeld. Sie sei – so schrieb sie – vor einigen Tagen im Gerichtsgebäude in Köln – dem sogenannten Appellhof – vom deutschen Fernsehen in jenem Raum interviewt worden, in dem vor fast 30 Jahren der Prozess gegen Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn stattgefunden habe. Beim Durchqueren des Lichthofes habe sie dort die Gedenktafel gelesen, die an die Opfer der nationalsozialistischen Sondergerichte erinnere. Diese hatten seit 1933 im Gebäude getagt. Ob eine ähnliche Gedenktafel nicht auch zur Erinnerung an den Lischka-Prozess und die Rolle der seinerzeit Verurteilten bei der Deportation der Juden aus Frankreich angebracht werden könne?

Beate Klarsfeld war mir nicht nur wegen der Ohrfeige, die sie Ende der 1960er-Jahre Bundeskanzler Kiesinger verabreicht hatte, ein Begriff. Bei einer Tagung der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im November 2002, deren Abschlussveranstaltung im Lichthof „meines“ Gerichtsgebäudes stattgefunden hatte, war die tragende Rolle, die sie und ihr Mann beim Zustandekommen des Lischka-Prozesses gespielt hatten, mehrfach hervorgehoben worden. Ohne ihre spektakulären Aktionen wäre es vermutlich nie zur Ratifizierung des deutsch-französischen Zusatzabkommens und der dadurch ermöglichten Anklage gekommen. Der Lischka-Prozess selber – so hatte ich damals gelernt – galt als einer der wenigen gelungenen Prozesse gegen die Verantwortlichen der Gewaltverbrechen, die die deutschen Besatzer in Frankreich verübt hatten. Bernhard Brunner, der Chronist und beste Kenner des „Frankreich-Komplexes“, hatte ihn in seinem Vortrag als „Sternstunde der deutschen Justizgeschichte“ bezeichnet.

Ich schrieb Frau Klarsfeld, dass ich ihrem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüberstehe, bat zugleich aber um Verständnis, dass sowohl der Text als auch der Anbringungsort der Tafel sorgfältiger Prüfung bedürften. Da der Prozess gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn in die Zuständigkeit der Strafgerichte gefallen sei – der Appellhof war erst Anfang 1981 von der Verwaltungsgerichtsbarkeit übernommen worden –, sei in jedem Falle auch eine Abstimmung mit dem Präsidenten des Kölner Oberlandesgerichts notwendig.

Kurz darauf kam Frau Klarsfeld in Begleitung ihres Mannes nach Köln. Sie brachten ein Buch mit, das mich zutiefst erschütterte. Es waren die von den beiden verfassten Lebensgeschichten von 200 deutschen und österreichischen Kindern, die von Frankreich aus nach Auschwitz deportiert worden waren. Dass unter den 75 000 aus Frankreich in die Vernichtungslager deportierten Juden auch 11 500 Kinder gewesen waren, hatte ich schon früher gelesen. Aber derartige Zahlen übersteigen unsere Vorstellungskraft und machen das dahinter stehende unsägliche Leid nicht wirklich fassbar. Hier aber wurde ich mit konkreten Einzelschicksalen von Kindern konfrontiert – musste auf jeder Seite des Buches an meine eigenen Kinder denken.

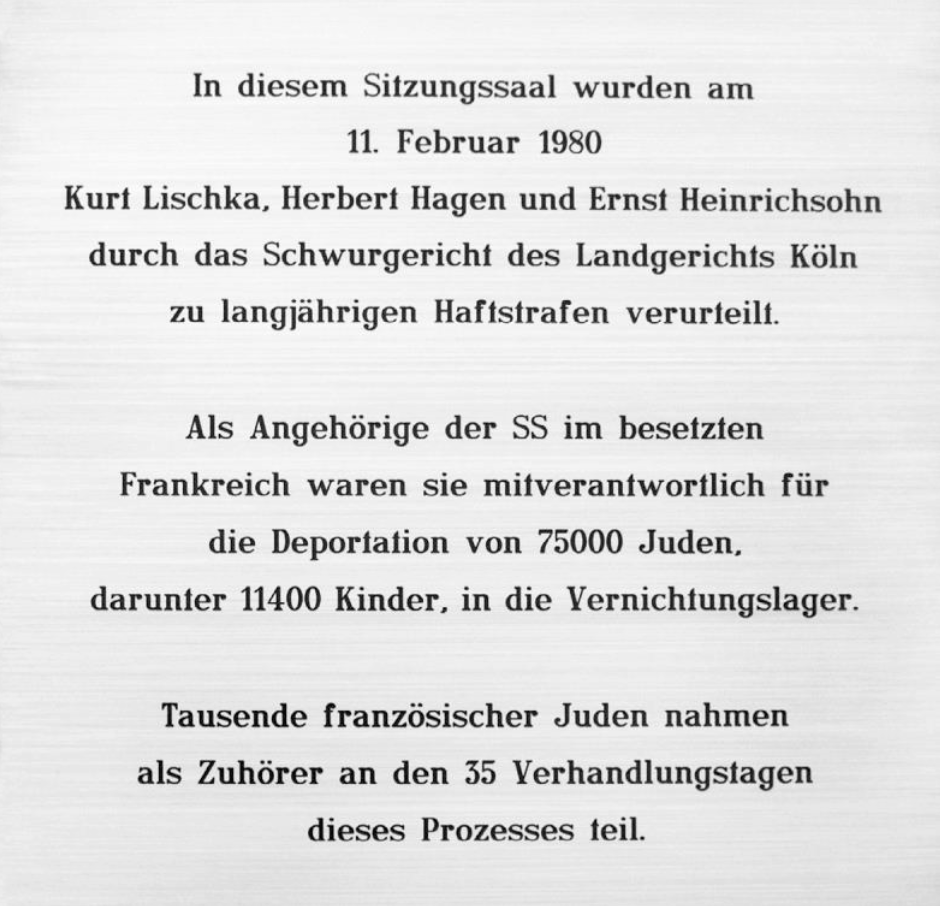

Zu der Besprechung mit den Eheleuten Klarsfeld hatte ich den Vorsitzenden des Schwurgerichts im Lischka-Prozess hinzugebeten. Dr. Heinz Faßbender, später Präsident des Landgerichts Bonn, genoss wegen seiner kompetenten, zupackenden und zugleich einfühlsamen Verhandlungsführung im Lischka-Prozess bei den Franzosen großes Ansehen. Der von uns vorgeschlagene Text der Inschrift fand sofort die Billigung der Eheleute Klarsfeld und in der Folge auch die des Präsidenten des Oberlandesgerichts und des Justizministeriums. Anders als früher gab es unter den Verantwortlichen in der Justiz niemanden mehr, der das geschehene Unrecht am liebsten dem Vergessen überantwortet hätte. Die Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen und der Oberbürgermeister der Stadt Köln erklärten auf Anfrage spontan ihre Bereitschaft, persönlich an der Enthüllung teilzunehmen und ein Grußwort zu sprechen.

Diese Enthüllung sollte – so hatte ich mit den Eheleuten Klarsfeld vereinbart – im Rahmen des 4. Symposions des Kuratoriums „Kölner Justiz in der NS-Zeit“ im Mai 2010 stattfinden. Das Kuratorium – ein loser Zusammenschluss aller Funktionsträger der Justiz (Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Notare) im Raum Köln-Bonn-Aachen – hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusammenarbeit mit den Universitäten Köln und Bonn die Aufarbeitung der Geschichte der Justiz während des Nationalsozialismus zu fördern. Bei der von der Rechtsanwaltskammer veranlassten Herausgabe eines Bandes über die Schicksale jüdischer Juristen im Kölner Oberlandesgerichtsbezirk in der Zeit des Nationalsozialismus war nämlich aufgefallen, dass die Justizgeschichte jener Zeit im Kölner Raum – anders als etwa die Geschichte der Kölner Polizei – nur äußerst lückenhaft erforscht war. Dass ausnahmslos alle Funktionsträger der Justiz im Jahr 2004 daraufhin ihre Bereitschaft erklärten, an einer Verbesserung mitzuwirken, zeigt die Veränderung, die die Justiz ergriffen hatte.

Bevor die Enthüllung der Gedenktafel erfolgen konnte, musste allerdings noch die Frage der Finanzierung geklärt werden. Frau Klarsfeld hatte angeboten, die Kosten aus Mitteln der Fils et Filles des Déportés Juifs de France zu übernehmen. Ich war hierauf zunächst eingegangen, um dem Projekt keine zusätzlichen Hindernisse in den Weg zu legen. Die Vorstellung, dass die Nachfahren der Deportierten nunmehr die Kosten dafür übernehmen sollten, dass an das Schicksal ihrer ermordeten Eltern, Großeltern und Geschwister und die gerechte Bestrafung einiger Täter erinnert wird, gefiel mir allerdings ganz und gar nicht. Umso erleichterter war ich, als ich Frau Klarsfeld mitteilen konnte, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Kosten für die Gedenktafel übernehmen würde.

Am 10. Mai 2010 war es dann so weit. Unter großer Beteiligung der gesamten Justiz und vieler geladener Gäste fand im Lichthof des Gerichtsgebäudes der Festakt zur Enthüllung der Gedenktafel statt. Aus Paris waren zahlreiche Angehörige der Deportierten angereist, von denen viele schon am Lischka-Prozess als Zuhörer teilgenommen hatten. Beate Klarsfeld, die Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen und der Oberbürgermeister der Stadt Köln sprachen Grußworte. Die Festansprache hielt Dr. Faßbender. Er schilderte den Ablauf der Verhandlung im Jahre 1979 und rief in Erinnerung, worum es im Lischka-Prozess im Kern gegangen war: um die Frage nämlich, ob den Angeklagten nachgewiesen werden konnte, dass sie Kenntnis vom Schicksal der Deportierten gehabt hatten – was sie bestritten. Diese Kenntnis hatte das Gericht vor allem aus der dienstlichen Stellung der Angeklagten und den in großer Zahl vorliegenden Dokumenten des Sicherheitsdienstes sowie den Transportlisten hergeleitet. Die Behauptung der Angeklagten, sie hätten angenommen, dass die Deportation zu Arbeitszwecken erfolge, hatte das Gericht unter Hinweis auf die zahlreichen Greise und Kinder, die die Transportlisten auswiesen, als unglaubhaft zurückgewiesen. Faßbender wies auch auf die „erschreckende Normalität“ der drei Verurteilten hin, die allesamt in der frühen Bundesrepublik als angesehene und erfolgreiche Bürger gelebt und Karriere gemacht hatten, bevor die Strafverfolgung sie ereilte. Dies zeige die große Gefahr, dass sich solche Verbrechen unter anderen Umständen und mit anderen Opfern jederzeit wiederholen könnten. Auch deshalb sei die Verurteilung der Täter auch 40 Jahre nach der Tat noch notwendig gewesen.

Insgesamt war es eine ausgesprochen würdevolle und sehr nachdenklich stimmende Feier, die bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Frau Klarsfeld schrieb mir später, die Feier sei „besonders für diejenigen, die vor dreißig Jahren mit uns demonstrierten, […] ein wunderbares Erlebnis“ gewesen und habe das Engagement der Gruppe, „das wir vor so langer Zeit begonnen hatten“, beendet. Ein pensionierter Landeskirchenrat nannte die Feier „einen notwendigen Beitrag zur Erinnerungskultur für die bundesdeutsche Justiz“.

Für mich war dieser Tag einer der Höhepunkte meiner 13-jährigen Tätigkeit als Präsident des Verwaltungsgerichts Köln. In meiner Begrüßungsansprache hatte ich u. a. gesagt:

„Aber bei der Erinnerung allein dürfen wir nicht stehen bleiben. Das Schicksal der Opfer, die Umstände, die dazu geführt haben, dass sie zu Opfern wurden, müssen uns Mahnung und Ansporn zugleich sein. Mahnung, wozu Rassenhass und Antisemitismus, Größenwahn und die Aufgabe aller sittlichen Werte führen können. Und Ansporn, alles in unseren Kräften Stehende zu tun, damit sich Vergleichbares nie mehr wiederholen kann. ‚Wer vor der Vergangenheit die Augen schließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird anfällig für neue Ansteckungsgefahren.‘ So hat es Richard von Weizsäcker in seiner Ansprache zum 40. Jahrestag des Kriegsendes formuliert, und so steht es auch auf der Gedenktafel im Lichthof dieses Gerichtsgebäudes. Ja, Frau Klarsfeld, es ist richtig: Ne les oublions jamais. Das Schicksal dieser Menschen darf ebenso wenig in Vergessenheit geraten wie die Taten derjenigen, die ihnen dieses unermessliche Leid zugefügt und sie in den Tod getrieben haben. Deshalb danke ich Ihnen, Frau Klarsfeld, und Ihnen, Herr Klarsfeld, für diese Initiative, die nun auch in unserem Gerichtsgebäude an das Schicksal der aus Frankreich deportierten Juden, aber auch an die Täter und ihre gerechte Strafe erinnern wird.“