Der Lischka Prozess

Herbert Martin Hagen profilierte sich im „Dritten Reich“ mit einer radikal antisemitischen Politik, die die Auswanderung der jüdischen Bevölkerung aus dem deutschen Territorium zum Ziel hatte. Im Hauptamt des Sicherheitsdienstes (SD) der NSDAP agierte Hagen als Fachmann für Judenfragen zum Leiter des Referats II 112. Er propagierte eine SD-Judenpolitik, die eine rücksichtslose Entrechtung der jüdischen Bevölkerung im Reichsgebiet forderte. Eine solche Politik sollte den Druck zur Auswanderung auf diese Minderheit erheblich erhöhen. In den „Richtlinien“ des SD formulierte Hagen mit seinem Koautor Dieter Wisliceny unmissverständlich: „Die Lösung der Judenfrage kann nur in einer völligen Entfernung der Juden aus Deutschland liegen.“ (zitiert nach Wildt, Judenpolitik, S.157)

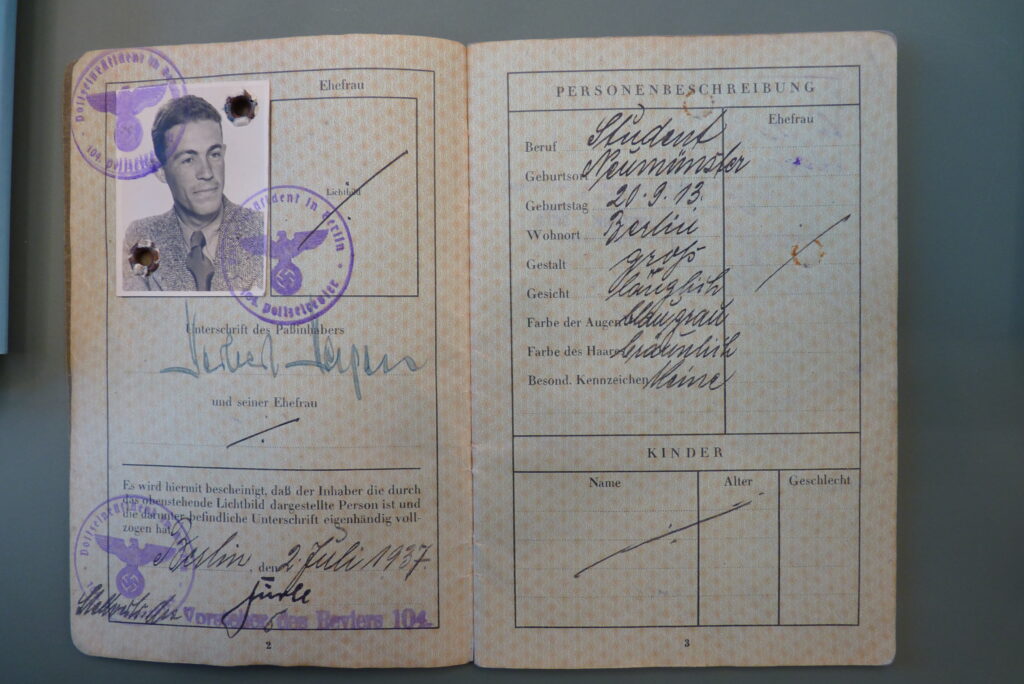

Im Zusammenhang mit der „Judenfrage“ unternahm Herbert Hagen mit seinem Untergebenen Adolf Eichmann, dem späteren Hauptorganisator der Shoah, im September 1937 eine Reise in den Vorderen Orient, um die Möglichkeit einer Auswanderung der europäischen Jüdinnen und Juden nach Palästina zu untersuchen. Das Vorhaben der beiden Vordenker des Holocaust, das vom Leiter des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich ausdrücklich genehmigt worden war, scheiterte jedoch, da die britische Kolonialmacht in Palästina abschlägig auf die Absichten Hagens und Eichmanns reagierte. Der Karriere Hagens tat dieser Fehschlag aber keinen Abbruch.

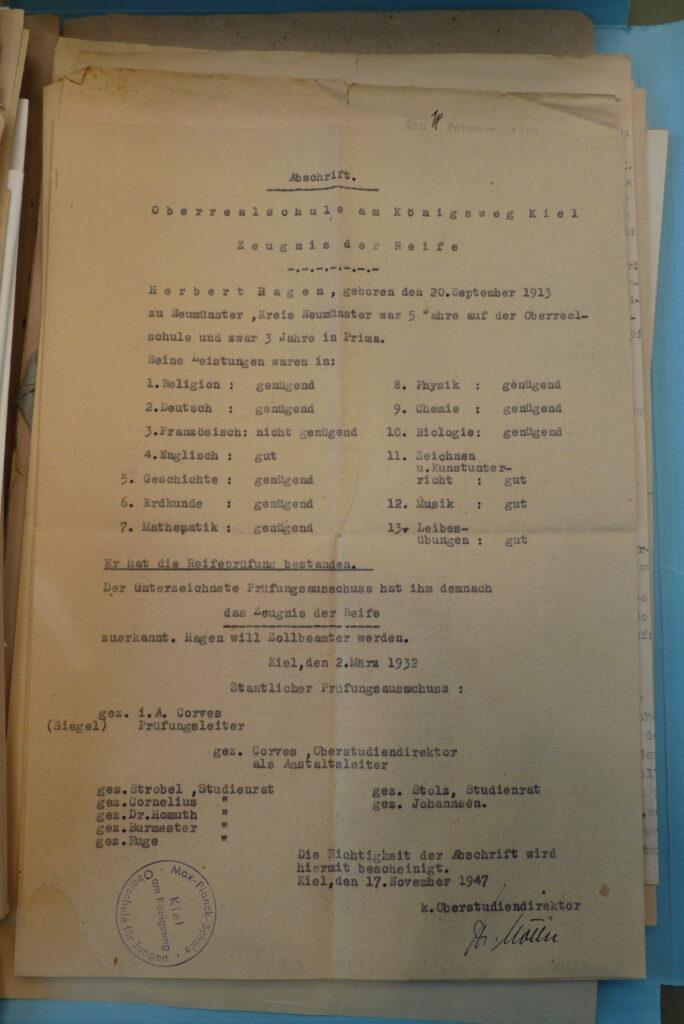

Herbert Martin Hagen wurde 1913 in Neumünster/Holstein geboren. Sein Vater kehrte zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg aus französischer Gefangenschaft zurück und lebte getrennt von der Familie. Aufgrund von Umzügen wechselte Hagen oft die Schule. 1932 legte er in Kiel sein Abitur ab und begann dort eine kaufmännische Lehre in einem Spirituosenwerk.

Hagen brach diese Ausbildung aber bereits nach dem ersten Jahr ab, trat der SS (Schutzstaffel) bei und nahm eine hauptamtlichen Tätigkeit im Presseamt des Sicherheitsdienst (SD) der NSDAP in München auf. Damit legte der „hungrige Streber“ (Lutz Hachmeister) den Grundstein für eine typische NS-Karriere. Das Selbstverständnis der jungen, intellektuellen Führungsschicht des SD zeichnete sich durch ein elitäres Selbstbewusstsein, unbedingte Leistungsbereitschaft und hartes Auftreten aus, kombiniert mit einer radikalen völkischen Ideologie, die auch Hagen offensiv vertrat.

1934 zog Herbert Hagen mit dem SD-Hauptamt nach Berlin um. Dort verantwortete er zunächst den Bereich Presse und Museen. In dieser Funktion kam er in Kontakt mit Franz Alfred Six, dem SS-„Gegnerforscher“ und außerplanmäßiger Professor für Zeitungswissenschaften (Journalistik). Die Bekanntschaft mit Six inspirierte Hagen dazu, eben ein solches Studium der Zeitungswissenschaften an der Universität Berlin aufzunehmen. Neben dem Studium verfasste Hagen antisemitische Artikel für die Zeitschrift „Volk im Werden“ und trat nun auch offiziell der NSDAP bei.

Hagen baut mit Eichmann nach der Palästinareise und dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 eine „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ in Wien auf. Die Organisationsstruktur dieser Dienststelle sollte zukünftig als Vorbild für weitere SD-Abteilungen in den besetzten Staaten dienen. (Paul, Judenangelegenheiten)

1939 setzte Hagen seine Karriere im das neu gegründeten Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlin fort und schloss sein Studium mit einer antisemitischen Diplomarbeit zum Thema „Das Judentum in der Geschichte Englands“ ab. Eine geplante Dissertation zur Geschichte des Baskentums in Spanien beendete er nicht.

Im Juni 1940 folgte Herbert Martin Hagen der Wehrmacht mit einem SD-Kommando in das besetzte Paris, wo er wiederum das Judenreferat leitete und die Außendienststelle von Sicherheitspolizei (Sipo) und SD in Bordeaux übernahm. In Bordeaux stellte er u.a. 1941 für die Hinrichtung von fünfzig Geiseln die Todesliste zusammen.

Hagen fungierte auch als persönlicher Referent des Höheren SS- und Polizeiführers Carl Oberg in Paris. Da Oberg kaum Französisch sprach, führte Hagen die Verhandlungen mit den Vertretern des Vichy-Regimes über die Deportation der Jüdinnen und Juden aus dem unbesetzten Teil Frankreichs. Im September 1942 ging es in einer Besprechung mit dem Regierungschef des Vichy-Regimes, Pierre Laval, um Deportierte, die bereits in Internierungslagern untergebracht waren, und nun „zusammengefasst“ werden sollten. Des Weiteren ist dokumentiert, dass Hagen 1943 eine Besprechung über die geplante Deportation von 70.000 französischen Jüdinnen und Juden leitete und Razzien zur deren Durchführung organisierte.

Im Sommer dieses Jahres heiratete Herbert Martin Hagen eine Schreibkraft des NS-Regimes in Paris, Marianne Birresborn. 1944 kam das erste Kind der Hagens in einem Lebensborn nahe München zur Welt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hagen Frankreich bereits verlassen und sich der Einsatzgruppe „Iltis“ in Kärnten angeschlossen, die Einsätze zur „Bekämpfung von jugoslawischen Partisanengruppen“ in Slowenien durchführte.

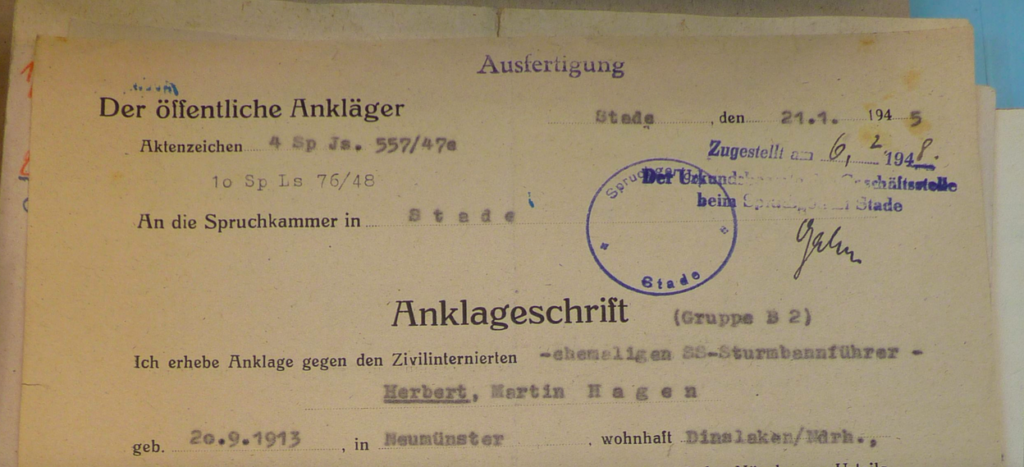

Mit Kriegsende geriet Hagen in Gefangenschaft. Die Alliierten inhaftierten ihn in verschiedenen britischen und französischen Internierungslagern. Ein deutsches Spruchgericht in Stade bei Hamburg verurteilte ihn 1948 schließlich zu einer eineinhalbjährigen Gefängnisstrafe, die jedoch durch die Internierungen als verbüßt galt. So konnte Hagen noch im selben Jahr ein bürgerliches Leben aufnehmen. Der NS-Täter lebte mit Frau und Kind bei seiner Schwiegermutter in Dinslaken und arbeitete als kaufmännischer Angestellter für eine US-amerikanische Firma in Duisburg, die dort Demontagearbeiten durchführte.

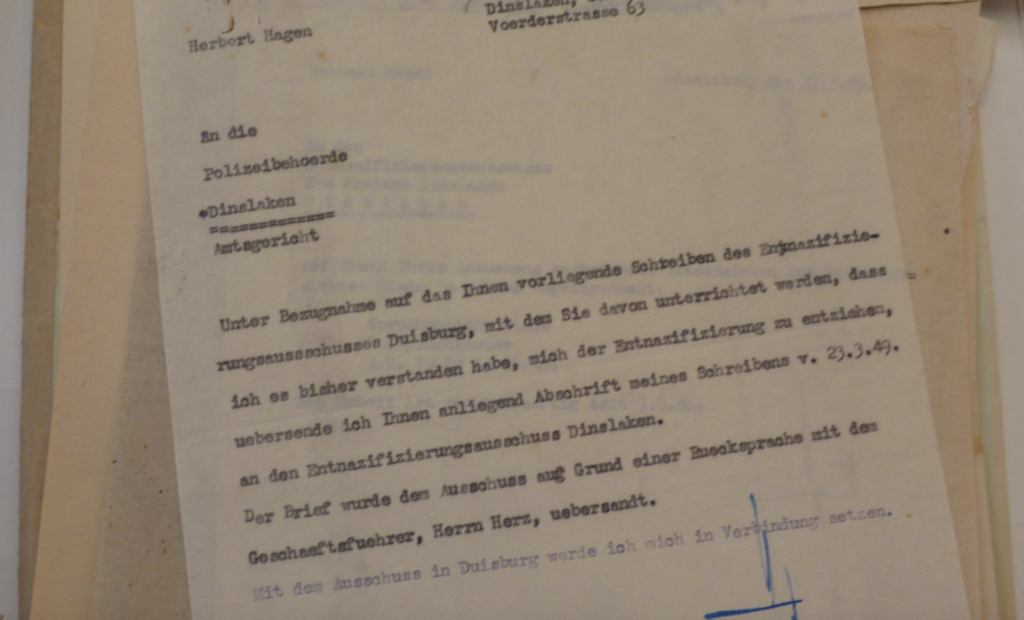

Die NS-Vergangenheit Hagens war weiterhin Gegenstand von Untersuchungen: So wurde der ehemalige SS-Hauptsturmführer mehrfach aufgefordert, einen Entnazifizierungsbogen auszufüllen, was er allerdings wiederholt verweigerte. Der Entnazifizierungshauptausschuss des neu gegründeten Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf sprach 1950 schließlich in Abwesenheit des Beschuldigten Beschränkungen aus: Der Ausschuss untersagte Hagen eine Stelle im öffentlichen Dienst oder in der Politik zu bekleiden, zu publizieren oder eine leitende Position in der Wirtschaft zu übernehmen. 1954 wurden diese Einschränkungen jedoch in Folge eines Straffreiheitsgesetzes aus dem Strafregister gelöscht. Das ermöglichte Hagen den beruflichen Neuanfang: Zunächst arbeitete er bei den Vereinigten Deutschen Metallwerken (VDM) in Duisburg, bis er 1964 zum Geschäftsführer der INDAPP, einer Apparatebau- und Gerätefirma in Warstein/Anröchte, aufstieg.

Dass ihn 1955 ein Pariser Militärgericht in Abwesenheit zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt hatte, hinderte den ehemaligen NS-Täter Hagen nicht an seiner erfolgreichen Integration in die bundesrepublikanische Gesellschaft..

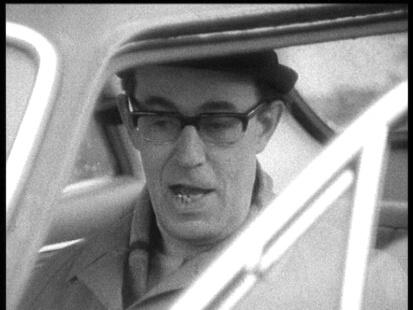

1978 wurde nach jahrelangen Anstrengungen des Ehepaars Klarsfeld und Recherchen der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Köln gegen Hagen wegen seiner Teilnahme an nationalsozialistischen Verbrechen Anklage erhoben. Im Prozess erfolgte seine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren ohne Bewährung wegen Beihilfe zum Mord an 73.000 Menschen. Nach vier Jahren wurde Hagen aus der Haft entlassen – die Reststrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Marianne Hagen starb 1989. Herbert Martin Hagen lebte ab 1997 in einem Warsteiner Altenheim, wo er zwei Jahre später verstarb. Die Kinder schlugen das Erbe aus.

Brunner, Bernhard: Der Frankreich-Komplex. Die nationalsozialistischen Verbrechen in

Frankreich und die Justiz der Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2004.

Volker Dahm: Kulturelles und geistiges Leben, in: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Juden in Deutschland 1933 – 1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, München 1988.

Lutz Hachmeister: Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six, München 1998.

Ulrich Herbert: Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903 – 1989, Bonn 1996.

Katrin Himmler NS-Herrenmenschenpaare Zwischen nationalsozialistischem Elitebewusstsein und rassenideologischer (Selbst-) Verpflichtung https://www.katrinhimmler.de/wp-content/uploads/2021/05/NS-Herrenmenschenpaare-Vortrag-Tutzing.pdf (Stand 9. 10. 2023)

Serge Klarsfeld: Vichy – Auschwitz. Die Zusammenarbeit der deutschen und französischen Behörden bei der „Endlösung der Judenfrage“ in Frankreich, Nördlingen 1989, S. 49

Gerhard Paul: „Von Judenangelegenheiten hatte er bis dahin keine Ahnung“. Herbert Hagen, der Judenreferent des SD aus Neumünster. In: Informationen zur Schleswig-Holsteinischen Zeitgeschichte Heft 33/34. https://www.akens.org/akens/texte/info/33/333407.html (Stand 9.10.2023)

Michael Wildt (Hrsg.): Die Judenpolitik des SD 1935 bis 1938. Eine Dokumentation, München 1995.