Der Lischka Prozess

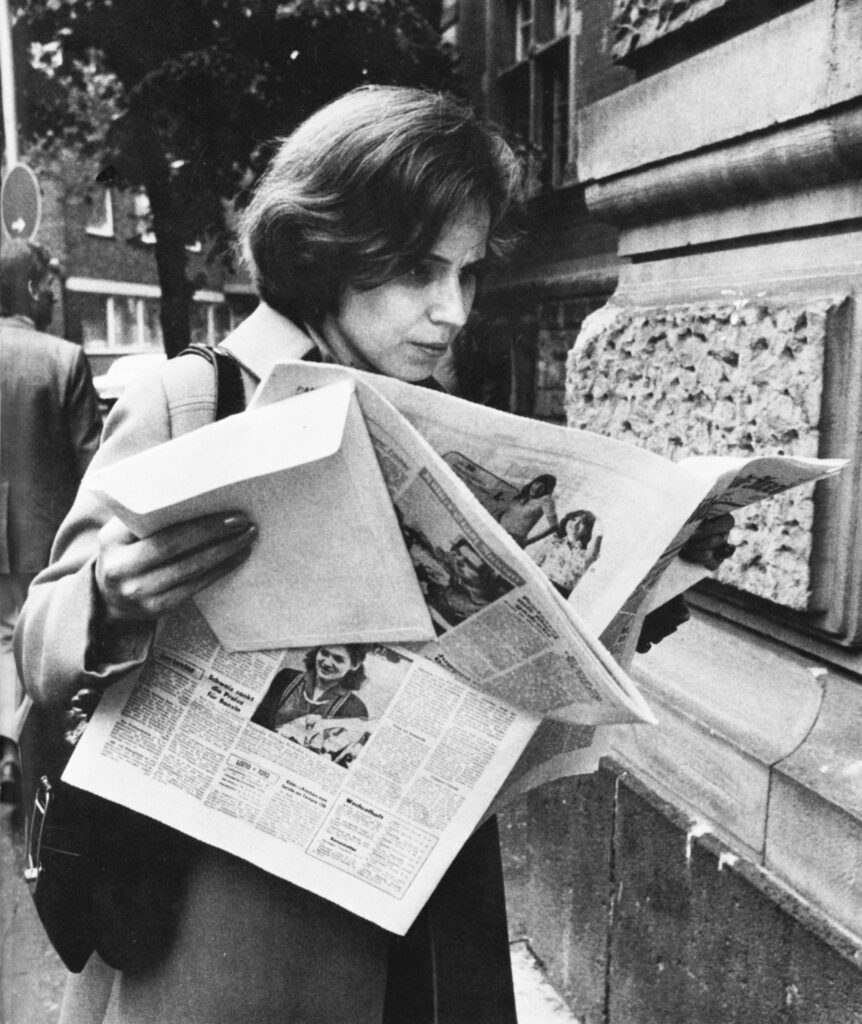

Am 7. November 1968 verschaffte sich Beate Klarsfeld mit einem Presseausweis Zutritt zum CDU-Parteitag, der in der Kongresshalle im Berliner Tiergarten tagte. Sie ging zielstrebig nach vorn zum Podium und verpasste, mit dem Ausruf „Nazi Kiesinger abtreten“ Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger eine schallende Ohrfeige. „Mit einem Schlag berühmt“, titelte die deutsche Presse. Das Berliner Landgericht verurteilte sie in einem Schnellgerichtverfahren zu einem Jahr Haft ohne Bewährung. Das Deutsch-Französische Jugendwerk in Paris hatte ihr bereits zuvor als Sekretärin gekündigt aufgrund eines Artikels. In der Pariser Tageszeitung Combat, in dem sie gegen die Ernennung des ehemaligen NS-Propagandisten Kiesinger zum Bundeskanzler protestiert hatte (Klarsfeld 1969). Die westdeutschen konservativen Medien diskriminierten sie als „Nestbeschmutzerin“. Unbeirrt von derartigen Anfeindungen machte Beate Klarsfeld den Kampf für die Strafverfolgung von NS-Tätern zu ihrer Lebensaufgabe (Klarsfeld / Klarsfeld 2015).

Wie in vielen anderen deutschen Familien, in die die Väter als Wehrmachtssoldaten aus dem Krieg zurückgekehrt waren, wurde auch im Elternhaus der am 13. Februar 1939 in Berlin geborenen Beate Künzel nie über die Nazizeit gesprochen. Erst als die junge Frau 1960 als Au-pair nach Paris ging, löste sich der erdrückende Schleier des Schweigens. Am 8. Mai 1961 lernte sie ihren späteren Ehemann Serge Klarsfeld – einen Juden, dessen Vater in den Gaskammern von Auschwitz ermordet worden war – in der Metro kennen. Durch ihn und seine Mutter Raissa wurde Paris für die junge Deutsche zur ,zweiten Heimat‘. Um das engagierte Ehepaar versammelten sich bald zahlreiche jüdische Überlebende, ihre Angehörigen und Nachkommen sowie diejenigen, die als Kinder in Frankreich versteckt den Deportationen entgangen waren.

In dem von der Résistance geprägten französischen Erinnerungsdiskurs hatten die Militants de la Mémoire (Aktivist*innen der Erinnerung) (vgl. Klein 2008) bzw. seit 1978 Fils et Filles de déportés juifs de France (Söhne und Töchter der aus Frankreich deportierten Juden und Jüdinnen) bislang keine Stimme. Im Kreis dieser Freund*innen definierte sich Beate als eine Deutsche, die stellvertretend historische Verantwortung für die Naziverbrechen übernehmen wollte (ausführlich Klarsfeld /Klarsfeld 2015).Beate Klarsfeld hat immer wieder betont, dass ihr Engagement nicht auf Rache, sondern auf historische Gerechtigkeit abzielte. Daher der Versuch, den ehemaligen SS-Obersturmbannführer und Gestapo-Chef Kurt Lischka zu entführen und der Justiz zu überstellen (vgl. Klein 2013), die Auslieferung des NS-Kriegsverbrechers Alois Brunner durchzusetzen sowie den in Bolivien abgetauchten NS-Verbrecher Klaus Barbie 1987 in Lyon vor Gericht zu bringen. Die zum Teil spektakulären Aktionen gegen die Straflosigkeit von NS-Verbrechern folgten einer durchdachten.politischen Strategie. Das politische Establishment sollte unter Legitimationsdruck geraten und – dem demokratischen Selbstbild entsprechend – Schritte zur juristischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen einleiten.

Überzeugt von der Demokratiefähigkeit der Bundesrepublik, fand Beate Klarsfeld auch hier zahlreiche Mitstreiter*innen, unter ihnen Heinrich Böll, jüdische Intellektuelle, Radiojournalist*innen und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Während sie für ihr Engagement in einigen Ländern – unter anderen in Israel und Frankreich – bereits in den 1980er-Jahren ausgezeichnet wurde, wurde ihr das Bundesverdienstkreuz erst 2015 verliehen. 2012 war sie eine der zwei Kandidat*innen für das Bundespräsidentenamt.

Beate Klarsfeld hat den Mut und die Stärke aufgebracht, die Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus konsequent zu adressieren. Ihr Lebenswerk fordert in kritischer Absicht zu einer akteurszentrierten Geschichtsbetrachtung auf, die die Opferperspektive konsequent anerkennt (vgl. Klein 2019). Dies ist ein unabdingbares Kriterium sowohl für eine demokratische Erinnerungskultur als auch für eine funktionierende Demokratie.

Klarsfeld, Beate (1969): Kiesinger. Die Geschichte des PG 2633930. Dokumentation mit einem Vorwort von Heinricht Böll. Darmstadt: Melzer.

Klarsfeld, Beate; Klarsfeld, Serge (2015): Erinnerungen. München/Berlin/Zürich: Piper.

Klein, Anne (2008): „Militants de la Mémoire“. Repräsentationen jüdischen Engagements in den 1970er Jahren. In: Stengel, Katharina; Fritz Bauer Institut (Hrsg.): Opfer als Akteure. Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 12. Frankfurt am Main/New York: Campus, S. 126–147.

Klein, Anne (2013): Prendre la parole – Das Wort ergreifen. Jüdische Stimmen im deutsch-französischen Erinnerungsdiskurs der 1970er Jahre. In: Dies. (Hrsg.): Der „Lischka-Prozess“ in Köln 1979/80. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte. Berlin: Metropol, S. 225–241.

Klein, Anne (2019): Descendants of the Victims of Nazi Persecution. Political Intervention, Biographical Practice and the Transformation of Remembrance Culture. In: Rebentisch, Jost; Dymczyk, Adina; Fehlberg, Thorsten (Hrsg.): Trauma, Resilience, and Empowerment. Descendants of Survivors of Nazi Persecution. Frankfurt am Main: Mabuse Verlag, S. 219–230.

————————————————————————————-

Erschienen in: Martin Langebach (Hrsg.), Protest. Deutschland. 1949-2020, Reihe Zeitbilder, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2021, S. 187