Der Lischka Prozess

Die Geschichte des „Frankreich-Komplexes“

Zu Recht gilt der von Oktober 1979 bis Februar 1980 in Köln geführte Prozess gegen Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn als gelungener Beitrag zur Ahndung nationalsozialistischen Unrechts durch die bundesdeutsche Justiz.1 Schließlich endete er auch mit der Verurteilung aller drei Angeklagten. Bei genauerem Hinsehen relativiert sich dieser Glanz allerdings. Vielmehr drängt sich das Bild vom Berg auf, der kreißte, um schließlich doch nur eine Maus zu gebären. Denn der Kölner Richterspruch brachte zwar drei Verurteilungen, doch blieben sie die drei einzigen, die jemals aus diesem juristischen Groß- verfahren von beindruckender Dimension hervorgingen. Im „Frankreich-Komplex“ wurde gegen mehrere Hundert Personen ermittelt. Ihnen wurde vorgeworfen, im Dienste des NS- Regimes mehr als hun- derttausend Menschen ermordet zu haben. Über 30 Jahre, von 1960 bis 1991, ermittel- ten Staatsanwälte und Richter in verschiedenen Städten Deutschlands. Unzählige Zeugen wurden befragt, Zehntausende Seiten Dokumente beschafft und ausgewertet. In Düsseldorf wurde dazu extra eine Sonderkommission des Landeskriminalamtes gebildet, und ein renommierter Historiker, Wolfgang Scheffler, verfasste ein umfängliches Gutachten. Neben der Justiz beschäftige das Mammutverfahren auch die Öffentlichkeit und die Politik. Mehrere Skandale – am spektakulärsten hier sicher die versuchte Entführung Kurt Lischkas durch die Klarsfelds – schlugen im In- und Ausland hohe Wellen. Schließlich diskutierten sogar der Bundestag und das französische Parlament über das Verfahren, was letztlich zum Abschluss eines hoch kontroversen zwischenstaatlichen Abkommens führen sollte. Angesichts dieses Aufwandes nimmt sich die Bilanz des Verfahrens äußert bescheiden, mit Blick auf die Opfer gera- dezu beschämend aus: Nur gegen sieben von vielen Hundert Tatverdächtigen wurde letztlich überhaupt Anklage erhoben. Neben den drei genannten Verurteilungen kam es zu einem Freispruch. In den rest- lichen Verfahren schützte Verhandlungsunfähigkeit die mittlerweile hochbetagten Beschuldigten vor der Verfolgung.

Ein Skandal also? Der Beweis des Versagens der bundesdeutschen Justiz in der Ahndung der NS-Massenverbrechen? Aus heutiger Perspektive mag diese Einschätzung zutreffen, aus historischer Sicht greift sie jedoch eindeutig zu kurz. Im Folgenden soll deshalb eine fundierte Bewertung des Verfahrens versucht werden, die die Entwicklungsgeschichte und die verschiedenen Wirkungsfaktoren berücksichtigt.

Zunächst zur Geschichte des „Frankreich-Komplexes“: Der Ursprung dieses Ermittlungsverfahrens liegt im Jahr 1960. Damals zeigte Thomas Harlan, Sohn des Regisseurs Veit Harlan, 93 Personen bei der zwei Jahre zuvor in Ludwigsburg einge- richteten Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen (kurz: Zentrale Stelle) wegen ihrer Verstrickung in die unter der deutschen Besatzung Frankreichs begangenen Gewalttaten an.2 Thomas Harlan war durch die Anfang der fünfziger Jahre geführte politische und juristische Ausei- nandersetzung um die Rolle seines Vaters im „Dritten Reich“ für die NS-Verbrechen sensibilisiert worden und hatte in seinem Theaterstück „Ich selbst und kein Engel“ den Aufstand im Warschauer Ghetto in Ostberlin auf die Bühnegebracht.3

Anlässlich einer Jubiläumsaufführung hatte er einen öffentlichen Aufruf an den Bundestag verlesen, in dem er die Strafverfolgung ehemals hochrangiger Funk- tionäre des NS-Staates forderte.4 Besonders herausgestellthatte er dabei den ehe- maligen SS-Standartenführer Franz Alfred Six. Dieser war im Nürnberger Prozess zu 20Jahren Haft verurteilt, jedoch schon nach vier Jahren begnadigt worden und hatte sich mittlerweile eine sehr erfolgreiche Existenz als Projektmanager aufge- baut.5 Um den Schriftsteller zum Schweigen zu bringen, schaltete Six seinen Anwalt Ernst Achenbach ein. Wie sich Harlan später in einem Gespräch erinnerte, tauchten zunächst einige „Herren“ im Auftrag Achenbachs bei ihm zu Hause auf und luden ihn zu einem „Jagdausflug“ ein. Harlan lehnte ab. Offenbar hatten die Männer – es handelte sich um Angehörige der Essener Kanzlei Achenbachs – vorgehabt, mit Harlan als Sohn Veit Harlans „auf Augenhöhe“ zu reden und ihn zur Vernunft zubringen. Da sich Harlan aber weigerte, reagierte Six’ Anwalt Achenbach mit einer Anzeige wegen übler Nachrede.

Auch Achenbach war ein Mann mit Vergangenheit. Er war im nationalsozialis- tisch besetzten Frankreich Leiterder politischen Abteilung der Deutschen Botschaft in Paris gewesen. Obwohl auch er in dieJudendeportationen involviert war, hatte er sich nicht so weit belastet, dass er in der Bundesrepublikeine Strafverfolgung befürchten hätte müssen. Nach einem Intermezzo als Verteidiger im Nürnberger Prozesshatte er sich als Anwalt in Essen niedergelassen. Dort war er nicht nur

„Modeanwalt der Ruhrmetropole“ geworden, sondern auch ein äußerst einfluss- reicher Politiker der FDP. Im Netzwerk ehemaliger NS-Größen, die sich vor allem in Mühlheim, Essen und Düsseldorf eingefunden hatten,nahm er eine Schlüssel- position ein.6

Durch Six’ Anzeige war Harlan gezwungen, seine Vorwürfe zu beweisen. Wäre es ihm nicht gelungen, hätte er eine Verurteilung zu befürchten gehabt. Da damals keine entsprechende Fachliteratur vorlag, sah er sich genötigt, selbst nach entsprechenden Dokumenten zu suchen.7 In enger Zusammenarbeit mit dem hessischen GeneralstaatsanwaltFritz Bauer durchforstete er polnische, später auch französische Archive, und erstatte eine ganze Reihe von Anzeigen bei der Zentralen Stelle.8 Entscheidend bei der Anzeige, die zum Ausgangspunkt des Frankreich-Komplexes werden sollte, war, dass sie nicht den Tatbestand der Judendeportationen berührte, sondern die sogenannten Geiselerschießungen. Die unter der deutschen Besatzung in Frankreich begangenenTötungsverbrechen beschränkten sich näm- lich nicht auf die Deportation von mehr als 70 000 Juden ausFrankreich. Zusätzlich waren rund 29 000 Menschen bei sogenannten Vergeltungsmaßnahmen ermordet worden. Die Namen der Ortschaften Tulle und Oradour stehen hier stellvertretend für wahre Exzesse der Gewalt.9

Anfangs kamen die Ermittlungen der Zentralen Stelle gut voran. Der damalige Frankreichdezernent, Heinz Artzt, fokussierte jedoch schnell auf die Judendeportationen und stellte die „Sühnemaßnahmen“ zunächst zurück. Auf diese Weise wurde der historisch belegbare Zusammenhang beider Tatgruppen zerstört, was die Erfolgsaussichten des Verfahrens langfristig schmälerte.10 Artzt konnte sich bei seinen Ermittlungen auf die Vorarbeit französischer Gerichte stützten. Noch 1944 hatten nämlich französische Militärgerichte mit der Verfolgung von NS-Be- satzungsverbrechen begonnen. Insgesamt hatten die Militärtribunale in der fran- zösisch besetzen Zone Deutschlands und in Frankreich 4025 Deutsche verurteilt, darunter auch 914 in Abwesenheit.11 Die bei diesen Prozessen erhobenen Akten hal- fen den Ludwigsburger Ermittlern sehr, sie konnten relativ schnell rund 200 Tatver- dächtige feststellen.

1966 fasste die Zentrale Stelle die bisherigen Erkenntnisse hinsichtlich der Judendeportationen in einem 210-seitigen „Vorläufigen Abschlussbericht“ zusammen, in dem 20 besonders schwer belastete Hauptverdächtige benannt und zudem mehr als 200 Zeugen aufgelistet wurden. Dann gab sie das Verfahren an die Staatsanwalt- schaft Köln ab. Die Zuständigkeit der Zentralen Stelle erklärte sich dadurch, dass der als Hauptverdächtigte angeseheneWerner Best seinen Wohnsitz in Nordrhein- Westfalen hatte und in Köln eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft fürNS-Gewalt- verbrechen gegründet worden war. Hinzu kam, dass sich die Kölner Staatsanwälte schon zuvor mit der Materie befasst hatten: 1965 hatten sie bereits ein Verfahren gegen Werner Best wegen „mangelnden Tatverdachts“ eingestellt.12 Bevor die Entwicklung des Deportationsverfahrens näher beleuchtet wird, soll zunächst der Verlauf der Ermittlungen wegen der sogenannten Sühnemaßnahmen skizziert werden.Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es gab trotz jahrelanger, intensiv geführter Ermittlungen nicht einmal eine Anklageerhebung. Stattdessen wurde das Verfahren in seine Einzelteile zerlegt und geradezu atomisiert. Das Geiselverfahren ging – wie auch das Deportationsverfahren – an die Staatsanwaltschaft Köln, wo beide Verfah- ren vier Jahre lang nicht weiter bearbeitet wurden. Anschließend wurde es in drei Teile aufgetrennt und nach einem erbittert geführten Zuständigkeitsstreit an drei verschiedene Staatsanwaltschaften abgegeben. Der größte Verfahrensteil landete bei der Staatsanwaltschaft Dortmund, wo er 1993 ergebnislos eingestellt wurde.13 Auch das Deportationsverfahren stieß auf erhebliche Schwierigkeiten, und zwar auf drei Ebenen. Erstens gab es Schwierigkeiten bei den Ermittlungen: Die Kölner Staatsanwälte standen vor dem großen Problem, die komplizierte Struktur des NS-Apparates zu untersuchen und die Verantwortung der Tatverdächtigen festzu- stellen. Um diese Aufgabe zu schultern, holten sie sich Hilfe: Zum einen wurde beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen eineSonderkommission gebildet, die bis Juni 1974 einen umfassenden Bericht vorlegte. Diese erfasste jeden Tatverdächtigen und wertete jedes erreichbare einschlägige NS- Dokument aus. Zum anderen gaben sie bei dem Historiker Wolfgang Scheffler ein umfangreiches historisches Gutach- ten in Auftrag, das dieser allerdings erst 1979 vorlegte.

Ließ sich die Beteiligung der Beschuldigten an den Deportationen anhand der Dokumente relativ einfach nachweisen – das leistete schon allein die Ausarbeitung des LKA, so entwickelte sich ein anderes Beweisproblem zum Stolperstein. Aufgrund des geltenden Rechtsverständnisses, nämlich der sogenannten Beihilferecht- sprechung, mussten die Staatsanwälte nachweisen, dass die ehemaligen Deporteure die Juden wissentlich in den Tod geschickt hatten. Ohne diesen Nachweis galten die Deportationen als bereits verjährte Delikte.14 Die Angeklagten, viele von ihnen selbst Juristen, wussten dies natürlich und behaupteten, von der planmäßigen Ermordung der Juden erst nach Kriegsende erfahren zu haben. Stattdessen hätten sie angenommen, die Juden würden zum „Arbeitseinsatz“ oder zu „Familienzu- sammenführungen“ in den Osten gebracht. Auch wenn es sich hier ganz offensichtlich um Schutzbehauptungen handelte, so war der Nachweis des Gegenteils schwer zu erbringen. Auf diese Weise gelang es den ehemaligen NS-Funktionären immer wieder, einer Anklageerhebung zu entgehen.

Erst 1974 schien sich das zu ändern. Damals wurde der überaus engagierte Staatsanwalt Rolf Holtfort mitdem Verfahren betraut. Aufgrund seiner peniblen Vorbereitung, seiner Sachkenntnis, seiner Skepsis gegenüber den Beschuldigten und seiner Ausdauer wurde es für die Vernommenen nun viel schwerer, mit einfachenSchutzbehauptungen davonzukommen, etwa mit derjenigen, man sei im Tatzeitraum im Urlaub und nicht vorOrt gewesen. Zumindest im Lischka-Prozess gelang es ihm schließlich, die Behauptungen der angeklagten Männer als Lügen zu enttarnen, und dieser Einschätzung folgte ja bekanntlich auch das Kölner Landgericht. Noch problematischer erwiesen sich zweitens die juristischen Hemmschuhe, mit denen das Verfahren zu kämpfen hatte. Neben der bereits erwähnten, alle NS-Verfahren gleichermaßen lähmenden, „Beihilferechtsprechung“ wurden die Ermittlungen im „Frankreich-Komplex“ zusätzlich von einer speziellenProblematik gebremst. Diese ergab sich aus den französischen Verfahren, in denen Angeklagte in Abwesenheit verurteilt werden konnten. Der Große Senat des Bundesgerichts- hofs (BGH) hatte 1966 im „Beschluss Hempen“ festgeschrieben, dass die bundes- deutsche Gerichtsbarkeit nicht mehr gegen solche Personen ermitteln durfte, gegen die bereits ein französisches Urteil ergangen war.15 Die Folgen waren gravierend. Von den200 Personen, die ursprünglich als Tatverdächtige festgestellt worden waren, waren mittlerweile 119 als lebendermittelt worden. Davon waren 61 in An- oder Abwesenheit verurteilt worden, darunter auch dieHauptbelasteten.16 Doch die Staatsanwälte wussten nicht, wer nun in Abwesenheit verurteilt worden war undwer nicht. Es gelang dennoch, 53 Verdächtige herauszufiltern, die mit Sicherheit nicht bereits in Frankreich verurteilt worden waren. Allerdings sahen sich hier die Staatsanwälte außerstande, ihnen das Wissen vomJudenmord nachzuweisen. Des- halb ließen sie das Verfahren in den Jahren 1968 bis 1969 ruhen.17

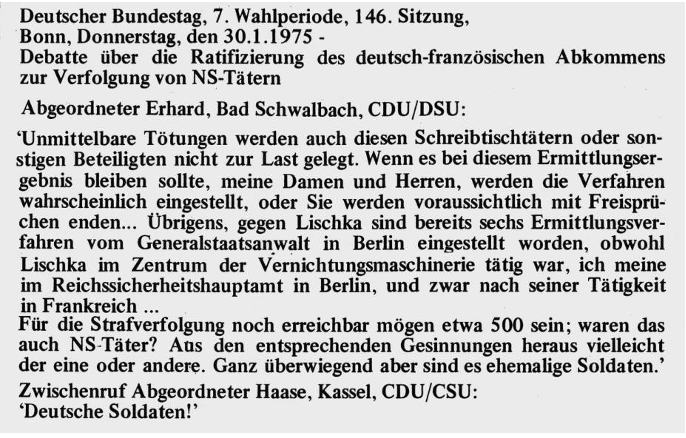

Die Ermittlungen waren also zwischen den beiden juristischen Hemmschuhen „Beihilferechtsprechung“ und „Beschluss Hempen“ zum Stillstand gekommen. Um die Täter nicht unbestraft davonkommen lassen zu müssen, regte die Kölner Stelle deshalb im Justizministerium an, zwischen Frankreich und Deutschland einen Vertrag zu schließen, der die Strafverfolgung zumindest der in Abwesenheit verurteilten Männer wieder ermöglichen sollte.18 Tatsächlich wurde diese Anregung aufgriffen und führte nach sehr komplizierten Verhandlungen zu dem „Deutsch- französischen Zusatzabkommen zum Überleitungsvertrag“, das 1971 unterzeichnet wurde.19 Allerdings dauerte es bis 1975, bis der bilaterale Vertrag vom Bundestag ratifiziert werden konnte.

Der Grund für diese Verzögerung waren starke politische Widerstände, ein dritter Grund für die allgemeinen Verfahrensschwierigkeiten. Diese Verzögerung ging in erster Linie von Ernst Achenbach aus. Der FDP-Politiker und Bundestags- abgeordnete fungierte bei den Beratungen im federführenden Auswärtigen Aus- schuss des Bundestages als Berichterstatter und weigerte sich, das Abkommen auf die Tagesordnung zu setzten. Dass das Abkommen doch noch ratifiziert wurde, ist zu großen Teilen dem Engagement des Ehepaars Klarsfeld und seiner Unterstüt- zer zu verdanken. Mit spektakulären Aktionen skandalisierten sie die drohenden Straffreiheit derehemaligen NS-Funktionäre und übten auf die deutsche Politik einen erheblichen Druck aus, sodass das Abkommen Anfang 1975 in Kraft treten konnte.

Wer nun aber geglaubt hatte, aus dem Verfahren könne nun schnell eine Anklage gegen die Hauptbelasteten hervorgehen, der sah sich getäuscht – die Ermittlungen zogen sich weiter hin, da sich die Staatsanwaltschaft den Nachweis der „Kenntnis“ vom Judenmord in vielen Fällen weiterhin nicht zutraute. Je niedriger die Hierarchieebene, auf der die ehemaligen NS- Funktionäre tätig gewesen waren, desto schwieriger war dieser Nachweis zu erbringen. Das war der Grund, warum man sich zunächst entschied, mit Lischka und Hagen die beiden ehemals höchstrangigen unter den bislang straffrei gebliebenen Funktionären anzuklagen. Der verhältnismäßig junge und rangniedrige Heinrichsohn nahm dabei eine Son- derrolle ein, allerdings war er durch seine Tätigkeit im Pariser Judenreferat und im Sammellager Drancy besonders schwer belastet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Beschuldigten, die typische „Schreibtischtäter“ waren, hatte Heinrichsohn im Lager Drancy in direktem Kontakt mit seinen Opfern gestanden.

Noch während der Lischka-Prozess lief, fällte der damalige Generalstaatsanwalt Kölns, Werner Pfromm, den Entschluss, das weitere Verfahren aufzusplitten und die einzelnen Verfahrensteile an die nach den Wohnorten der Beschuldigten zuständigen Staatsanwaltschaften abzugeben.20 Rolf Holtfort sah sich um dieFrüchte seiner Arbeit gebracht und wehrte sich – jedoch vergeblich! Erst 1998 machte er seine Kritik in einemFernsehinterview öffentlich. Um diese Entscheidung und um die Person des ehemaligen NS- Führungsoffiziers der Wehrmacht Pfromm entstand daraufhin eine heftige Kontroverse.21 Das Ergebnis war, dass die Besetzung eines so wichtigen Postens wie des eines Generalstaatsanwaltes mit einem NS-belasteten Juristen in Nordrhein-Westfalen keine Ausnahme gewesen war. Immerhin waren sieben andere der den beiden Zentralstellen in Dortmund und Köln seit ihrer Gründung vorstehenden Oberstaatsanwälte und Generalstaatsanwälte frühere Mitglieder der NSDAP gewesen.22 Es fand sich allerdings kein Hinweis darauf, dass Pfromm seinen Entschluss in Absprache mit den Gegnern des Verfahrens oder gar im Auftrag eines Netzwerkes Ehemaliger heraus getroffen hatte, wie das unterstellt worden war. Allerdings musste Pfromm als sachkundigem Juristen klar sein, dass die Aufteilung eines Verfahrens wegen eines arbeitsteilig begangenen Massenverbrechen in Einzelverfahren die Erfolgsaussichten einer juristischen Bearbeitung deutlich schmälern würde.23

Bei der Aufteilung des Frankreich-Komplexes wurden insgesamt 24 Verfahren ausgetrennt und anverschiedenste Staatsanwaltschaften im Bundesgebiet abgegeben.24 Die meisten mussten eingestellt werden, da die Staatsanwaltschaften nicht in der Lage waren, den Nachweis der „Kenntnis“ des Deportationsziels zu führen. Außerdem erwiesen sich die ehemaligen Sipo/SD-Kommandeure aus Altersgründen zunehmend als verhandlungsunfähig. Nach der „Kalten Amnestie“ durch die Beihilfeverjährung folgte gewissermaßen die „medizinische Begnadigung“. Immerhin kam es noch zu vier Anklagen, nämlich gegen Kurt Illers, Hans Henschke, Hans Dietrich Ernst und Modest Graf von Korff. Die ersten drei Verfahren konnten wegen der schlechten Gesundheit der Beschuldigten nicht durchgeführt werden. Allein der bei der Staatsanwaltschaft Köln verbliebene Verfahrensteil gegen Graf von Korff gelangte noch zur Hauptverhandlung. Es handelte sich um das einzige Verfahren, in dem Rolf Holtfort die Anklage vorbereitet hatte und die Anklage vertreten durfte. Nach einem skandalösen Verfahren sprach das Landgericht Bonn den

Grafen jedoch 1988 frei. Obwohl seine Rolle bei der Deportation der Juden klar auf der Hand lag, sah das Gericht es nicht als erwiesen an, dass Korff von ihrer Ermor- dung gewusst hatte – das reichte für seinen Freispruch!25

Wie ist der Frankreich-Komplex nun zu beurteilen? Aus heutiger Sicht ist das Verhältnis von Aufwand und Ertrag miserabel, waren die Ermittlungen zu langwierig und viele Vernehmungen zu wenig zupackend. Doch aus der Perspektive der 1970er-Jahre, in denen noch der Wunsch dominierte, die NS- Taten zu verdrängen unddie Täter zu beschweigen, ist es geradezu erstaunlich, dass das Verfahren nicht versandete wie so viele andere. Als Vergleich kann hier beispielsweise das große Reichssicherheitshauptamt (RSHA)-Verfahren dienen, das ohne jedes greifbare Ergebnis endete. Hier wie auch in anderen Fällen wurden Verfahren von unmotivierten, nicht darauf vorbereiteten und daher oftmals überforderten Staatsanwälten mehr verwaltet als geführt. Voreingenommene Richter sprachen Urteilssprüche, die uns heute die Schamesröte ins Gesicht treiben, Gegner der Aufarbeitung von NS-Unrecht wirkten über die Politik auf die Justizverfahren ein. Das berüchtigtste Beispiel ist sicherlich die Einführung der von Werner Best und Ernst Achenbach betriebenen „Beihilfeverjährung“, die über das „Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz“ in Gesetzesform gegossen wurde und den Auftakt zu einer kalten Amnestie gab. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass der Frankreich-Komplex,der mehrere Male vor dem „Aus“ stand, doch immer wieder weiterlief, und dass sich immer wieder Juristen wie Ralf Holtfort oder auch der spätere Frankreich-Dezernent der Zentralen Stelle, Herbert Schneider, fanden, die diese Ermittlungen mit großem persönlichen Einsatz vorantrieben.