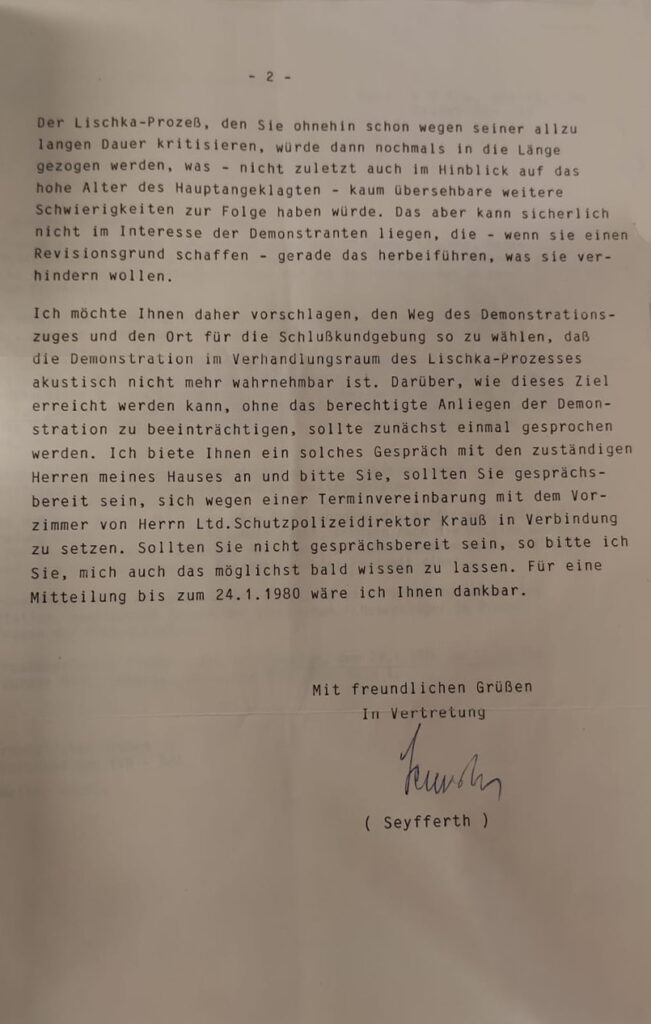

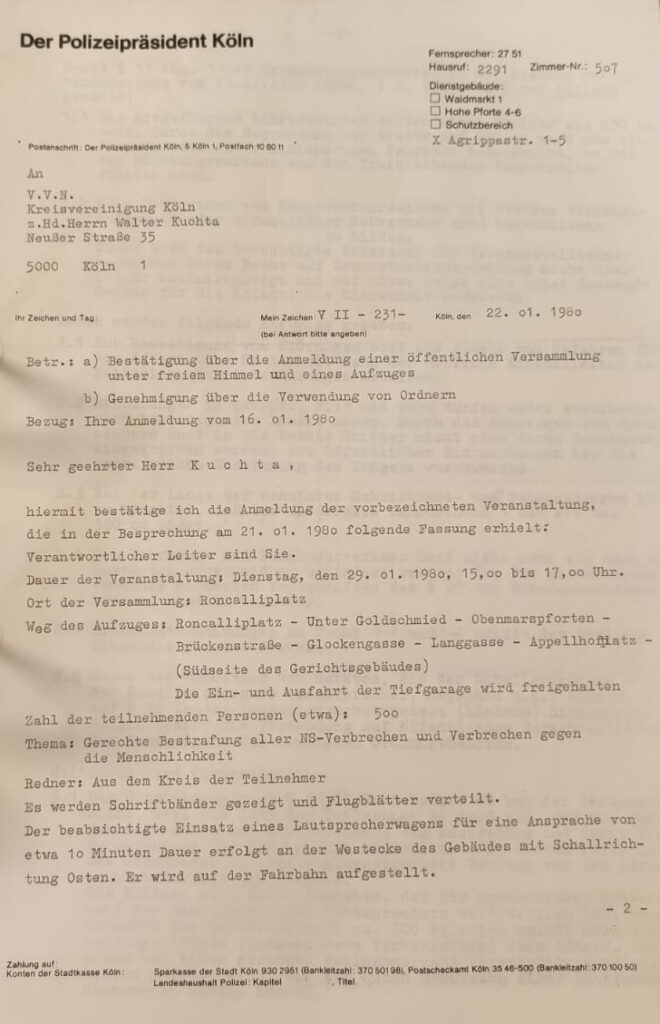

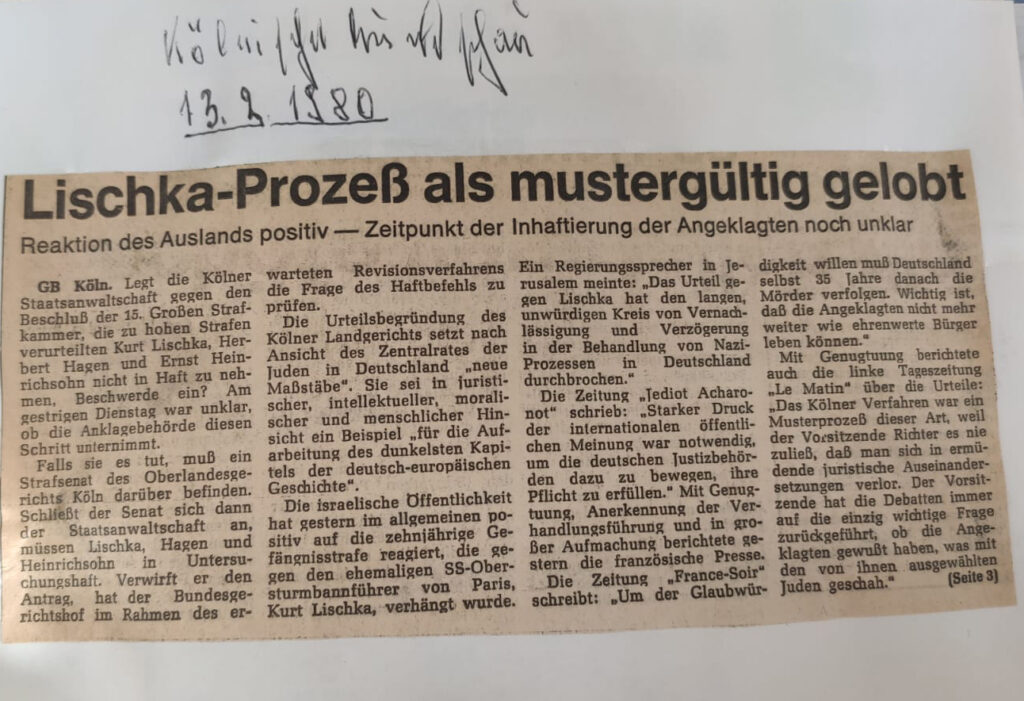

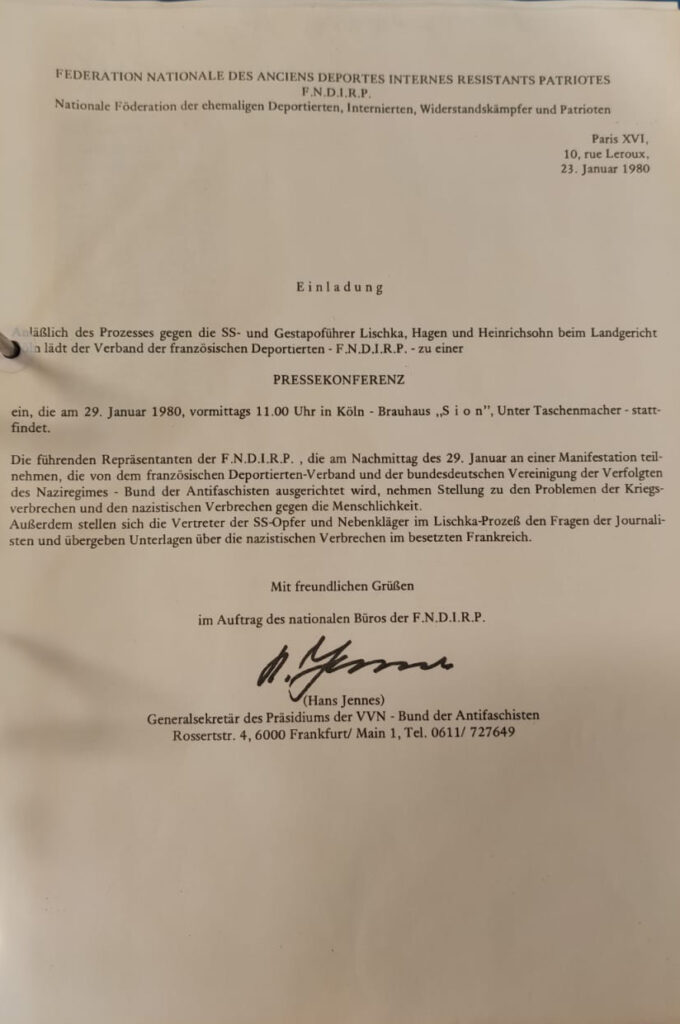

Der Lischka Prozess

Köln zur Zeit des Lischka-Prozesses, 1978-1980*

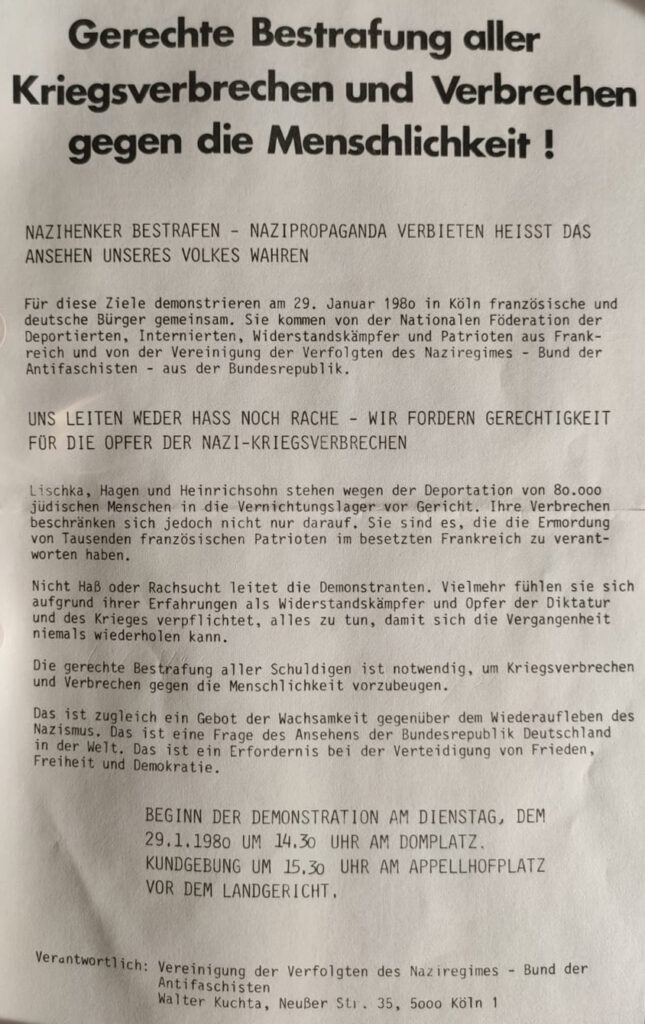

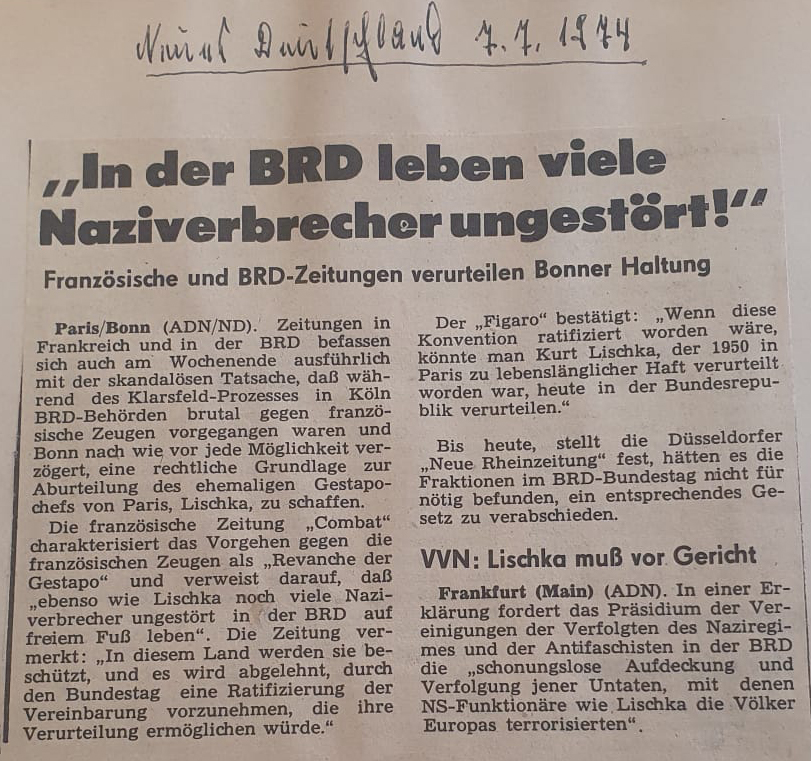

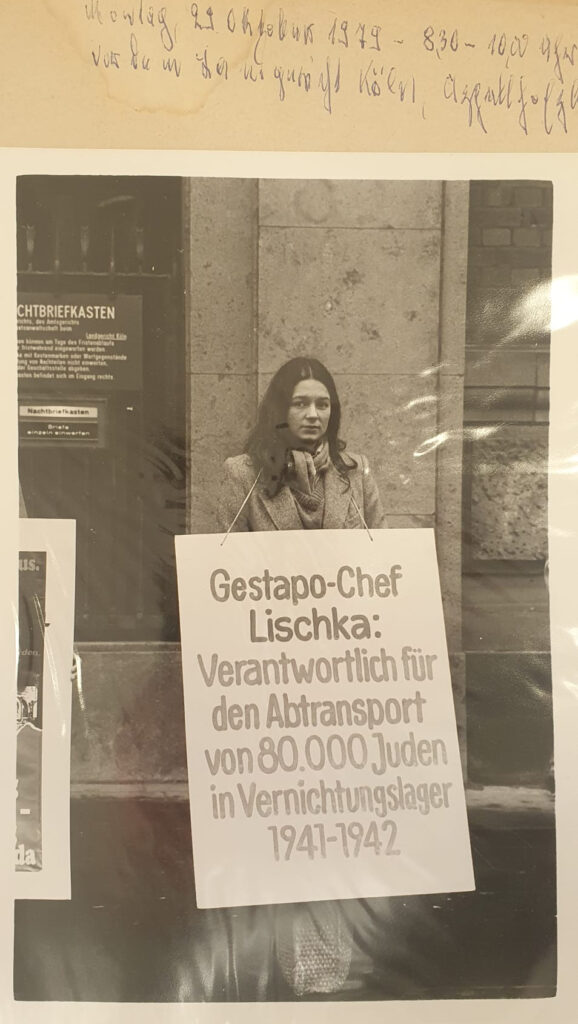

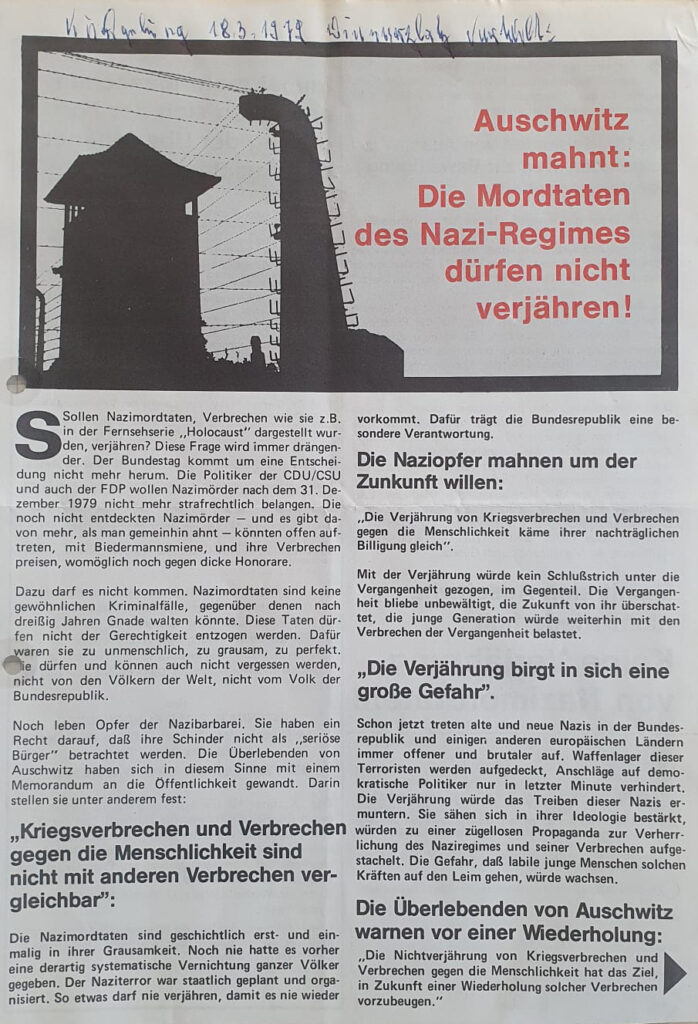

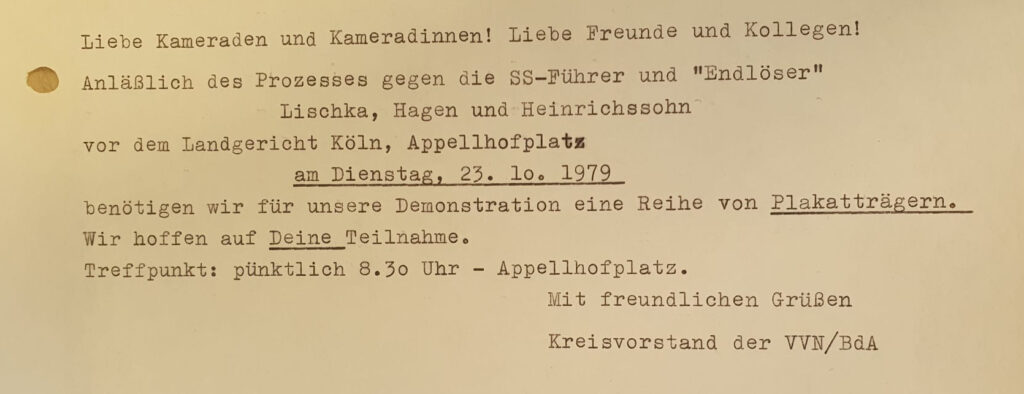

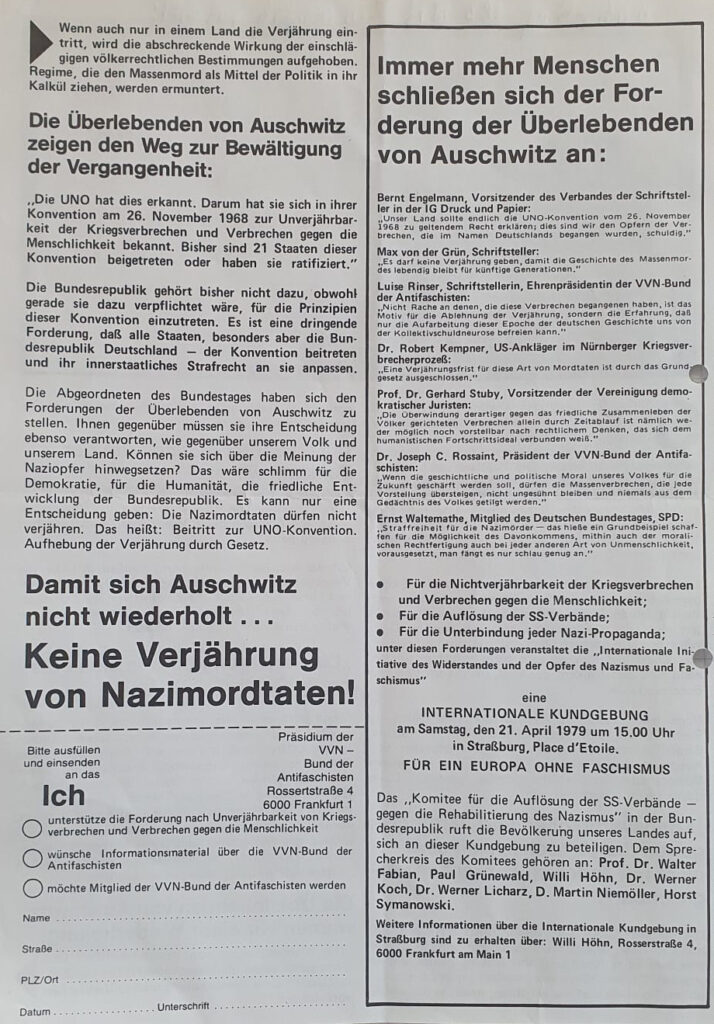

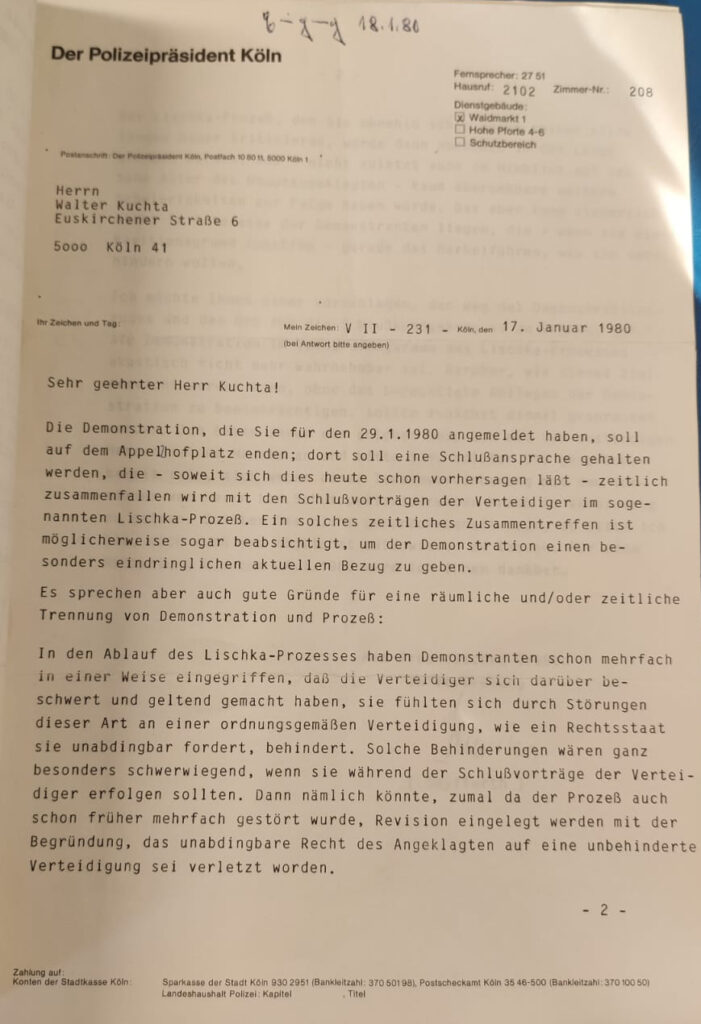

Im Laufe der 1970er Jahre wurde Köln immer wieder zum Schauplatz von Aktionen der Militants de la Mémoire/FFDJF.[1] Der Rechtshistoriker Martin Rath kommentiert die Zeit zwischen dem Prozess gegen Beate Klarsfeld im Frühjahr 1974 bis zum Beginn des „Lischka-Prozesses“ im Oktober 1979 folgendermaßen: „Ehemalige KZ-Häftlinge, die im Gerichtssaal die ‚Marseillaise‘ singen? Franzosen im KZ-Drillich vor dem Gebäude? Die Jahre 1974 bis 1979 waren für die Kölner Justiz aufregende Zeiten.“[2]

Der Geschichtsaktivist Sammy Maedge

Köln, Innenstadt. Es ist Donnerstag der 25. Januar 1979 gegen 23 Uhr. Der WDR hat gerade die dritte Folge der Serie „Holocaust“ ausgestrahlt. Nun gibt es im Studio eine „Open-End-Diskussion“ mit Experten und zugeschalteten Zuschauer:innen. Sammy Maedge erhält keinen Zugang zu dieser Diskussion. Er bleibt draußen und postiert sich auf dem Wallrafplatz, dann auf dem Appellhofplatz vorm „Filmhaus“. Er will nach dem Ende der TV-Debatte die „Experten“ beim Verlassen des Senders abfangen und mit seiner Meinung konfrontieren. Er hat einige seiner „Ausstellungspappen“ dabei. Darauf, geschrieben mit dickem schwarzem Filzstift, die Headlines „Worüber keiner berichten will“ und „Diese Dokumente sollen totgeschwiegen werden“. Es folgen Fotokopien von Schriftstücken und von Fotos vom EL-DE-Haus, vom Gestapo-Gefängnis im Keller, von den Inschriften an den Zellenwänden. „Diese Bilder von den Folterkammern der Kölner Gestapo zeigen die letzten Hilferufe der Gefangenen der Gestapo aus ganz Europa“, heißt es da. Es kommt dann wohl nicht zu dem Meinungsaustausch, den Sammy Maedge sich gewünscht hatte. Die Kölner Polizei taucht auf, und die Situation eskaliert. Zwei Tage später schreibt die Kölnische Rundschau: „Rund eine Stunde lang hielt in der Nacht zum Freitag ein etwa 35jähriger Mann Polizei und Feuerwehr in Atem. Mit einem Benzinkanister in der Hand drohte er, sich zu übergießen und dann anzuzünden. Grund für seine Aktion, die gegen 23 Uhr auf dem Appellhofplatz vor dem Filmhaus des WDR begann: Angeregt durch den Film ´Holocaust´ wollte der Mann auf diese drastische Weise darauf aufmerksam machen, daß in der Bundesrepublik nicht mit der notwendigen Intensität gegen NS-Verbrecher vorgegangen werde.“[1]

Was genau in dieser Nacht auf dem Appellhofplatz passierte, ist unklar. In einem Interview, das der Filmemacher Dietrich Schubert mit Sammy Maedge im Mai 1979 führt, erklärt dieser, er habe damals nicht die Absicht gehabt, sich zu verbrennen. Die Kölner Presse habe den Vorfall aufgebauscht, um ihn und seinen Protest zu diskreditieren. Jedoch: Drei Monate später, im August 1979, schreibt die „Initiative Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus“ einen Brief an Freunde und Unterstützer, in dem berichtet wird, Sammy Maedge habe im Januar tatsächlich eine „Selbstverbrennung“ geplant. Die „Initiative“ beruft sich auf Zeugen, die Sammy beim Hantieren mit Benzinkanister und Streichhölzern beobachtet hätten. „Zurück oder ich verbrenne mich!“, habe er den Polizeibeamten zugerufen. Die Briefeschreiber distanzieren sich von Sammy Maedges Aktion. Sie befürchten „bedenkliche politische Folgen, möglicherweise auch strafrechtliche“.[2]

Ein „schwieriger Mensch“?

Wer ist, wer war Sammy Maedge? Viele, die ihn kennengelernt haben, meinen „ ein schwieriger Mensch“. „Sammy, das Rätsel“, sagt Peter Finkelgruen über ihn und für Werner Jung, ehemaliger Direktor des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, war er „ein einsamer Rufer in der Wüste.“

Hans Hubert (Sammy) Maedge wird am 16. August 1940 in Stollberg bei Aachen geboren, geht in Köln zur „Volksschule“ und besucht dann die Glasfachschule in Rheinbach.

Anfang der sechziger Jahre zeigt er eine „Ausstellung“ auf dem Kölner Neumarkt – mit Material aus dem Buch „Der gelbe Stern“. In Gesprächen mit Passanten erfährt er von den ehemaligen Gestapo-Zellen im EL-DE-Haus, in denen die Stadt Köln nun Rentenakten lagert. Sammy „besucht“ den EL-DE-Haus-Keller und macht Fotos vom Zellengang und den Zellentüren. Er fahndet auf Flohmärkten nach NS-Devotionalien und zeigt die Besitzer/Käufer an. Als an Schulgebäuden Hakenkreuzschmierereien auftauchen, beteiligt er sich an der Entfernung. Zusammen mit Schüler:innen und Studierenden recherchiert er Namen und Taten von NS-Tätern, die nach 1945 in der Kölner Polizei Karriere gemacht haben.

1964 und 1966 berichtet die Kölner Presse über Sammys Aktionen und über Strafanzeigen gegen ihn („wegen meiner Dokumententafeln“) von Seiten der Kölner Behörden. In einem Aktenvermerk der Kölner Polizei aus dem Jahr 1966 heißt es, Hans Hubert Maedge schade dem Ansehen der Bundesrepublik im Ausland.

1967 gelingt es ihm, in einige der Zellen im Gestapo-Keller zu gelangen. Er fotografiert die Inschriften und lässt Übersetzungen anfertigen.

1974 beteiligt er sich an einer Flugblattaktion, mit der auf Kurt Lischka, den ehemaligen „EL-DE-Haus-Chef“, aufmerksam gemacht werden soll, der in Köln als Prokurist in einer Handelsfirma arbeitet. Sammy berichtet, er sei während der Aktion aus einem Auto heraus beschossen worden.

1977 versucht Sammy, die Kölner Presse dazu zu bewegen, über die Zelleninschriften im EL-DE-Haus zu berichten. Im Januar 1979 gibt es gemeinsam mit einigen Mitstreiter:innen eine „illegale Begehung“ des Zellentraktes. Dabei fällt auf, dass der Besitzer des Hauses (möglicherweise mit Unterstützung von Behörden der Stadt, die im ehemaligen Gestapo-Keller unter anderem Akten lagern) begonnen hat, die Räume zu „renovieren“. Einige Wände mit Inschriften sind bereits übertüncht. Sammy entschließt sich daraufhin zu seinem Ein-Mann-Protest während der Ausstrahlung der dritten Folge von „Holocaust“.

Sammys Aktion vor dem WDR-Filmhaus hat dann tatsächlich „strafrechtliche Folgen“. Am 2. Juni 1979 erhält er ein Schreiben vom Oberstadtdirektor der Stadt Köln / Amt für öffentliche Ordnung. Darin befindet sich ein „Anhörungsbogen“. Sammy wird aufgefordert, sich innerhalb einer Woche zu einer „Ordnungswidrigkeit“ zu äußern, die ihm zur Last gelegt wird. Er habe „vor den WDR-Gebäuden Plakattafeln ohne behördliche Erlaubnis aufgestellt“ und damit die folgenden Paragraphen verletzt: die Paragraphen 33 und 49 der Straßenverkehrsordnung sowie die Paragraphen 18 und 50 des Landesstraßengesetzes Nordrhein-Westfalen. Angezeigt hat ihn Kriminaloberrat Seiler, Chef der Politischen Polizei in Köln.

An den Rand gedrängt

Als Ende der siebziger Jahre „Vergangenheitsbewältigung“ und „Wiedergutmachung“ diskutiert werden, als die Fernsehserie „Holocaust“ Millionen Bundesbürger bewegt, werden Sammy Maedges Aktionen, so scheint es, radikaler, ja sogar selbstzerstörerisch. Am 08. November 1985, dem Vorabend des Jahrestages der Reichsprogromnacht, verbrennt er schließlich im Haubrichhof den größten Teil seiner Ausstellungspappen. Er traut wohl dem Gesinnungswandel nicht.

In den fünfziger und sechziger Jahren erinnern Verfolgtenverbände, überlebende Widerstandkämpfer, Mitglieder der Jüdischen Gemeinde und eben Sammy Maedge an das „Dritte Reich“. Die Mehrheit schweigt, will nichts wissen. „Das änderte sich erst Anfang der 70er Jahre, zum einen durch die Studentenbewegung, zum anderen durch die große Ausstellung ´Widerstand und Verfolgung in Köln´“, schreibt der Lokalhistoriker Martin Stankowski.[3] Die Kölner Gestapozentrale im EL-DE-Haus, ihre Opfer und ihre Täter, kommen in der am 08. Februar 1974 im Historischen Archiv eröffneten Ausstellung allerdings „nur am Rande“ (Stankowski) vor. Der Historiker Ralph Jessen, Professor für Geschichtswissenschaft an der Universität zu Köln, konstatiert: „Bis weit in die siebziger Jahre hinein hatten weder die individuellen Täter noch die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen eine wichtige Rolle in der Geschichtsschreibung gespielt.“[4] Die 68er interessierten sich mehr für „Faschismustheorien“ und abstrakte Analysen „bürgerlicher Herrschaft“.

Sammy Maedge traut wohl auch diesen „Mitstreitern“ – es sind fast ausnahmslos Männer – nicht. Die finden sein Engagement durchaus inspirierend, lassen ihn aber auch bald spüren, dass ein Kunstglaser und politischer Autodidakt nicht zur Avantgarde gehört. Die in der Studentenbewegung sozialisierten Kader übernehmen, und Sammy fühlt sich an den Rand gedrängt. Nun ist er nicht mehr inspirierend, sondern ein Risiko. Man fürchtet seine Einzelaktionen. Manche halten ihn sogar für einen Spitzel der Polizei oder werfen ihm Anmaßung vor, weil er sich den „jüdischen“ Vornamen „Samuel“ gab. Im Alten Testament ist dies der Name eines Propheten, eines „einsamen Rufers“, könnte man sagen.

Sammy zieht sich irgendwann Ende der 80er Jahre zurück. Das NS-Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus nimmt ohne den Entdecker der Inschriften in den Gestapo-Zellen seine Arbeit auf.

Dr. Georg Wieghaus (Fernseh- und Hörspielautor). Zusammen mit dem ehemaligen Direktor des NS-DOK Werner Jung ist er der Meinung, dass Sammy Maedge ein „Denkmal“ verdient hat.

Bildunterschriften

((Foto 1)) Sammy Maedge (rechts) im Gespräch mit Dietrich Schubert. „Leopold Dahmen, der Besitzer des EL-DE-Hauses, meinte: Gestapo? Folterzellen? Das ist alles Kokolores!“ Eine der seltenen Aufnahmen von Sammy Maedge. Aus dem Filmmaterial von Dietrich Schubert vom Mai 1979. Abfotografiert im Januar 2025.

((Foto 2)) Als Aktenlager genutzte ehemalige Zelle im EL-DE-Haus Köln. Foto von Gernot Huber (März 1979), abfotografiert im Januar 2025.

((Foto 3)) Anfang der sechziger Jahre „besucht“ Sammy Maedge den „Gestapo-Keller“. Detailaufnahme von Zellengang und Zellentüren (Zustand Januar 2025)

Fotos: Georg Wieghaus

[1] „Aus Protest Verbrennung angedroht“, Kölnische Rundschau vom 27.01.1979.

[2] Historisches Archiv Köln – Bestellsignatur: Best. 7740 (KölnArchiv e.V.) A 4139.

[3] Martin Stankowski, Wem gehört die Erinnerung?, in: Horst Matzerath, Harald Buhlan, Barbara Becker-Jakli (Hg.), Versteckte Vergangenheit. Über den Umgang mit der NS-Zeit in Köln, Köln 1994, S. 312.

[4] Ralph Jessen, Die siebziger Jahre als geschichtspolitische Inkubationszeit, in: Anne Klein (Hg.), Der Lischka-Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol 2013, S. 29-33, hier S. 32.