Der Lischka Prozess

Am 22. März 1971 versuchte das Ehepaar Serge und Beate Klarsfeld zusammen mit einem Arzt und einem dritten Mann, den ehemaligen Obersturmbannführer Kurt Werner Lischka auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle vor seiner Haustür in Köln-Holweide zu entführen. Der Entführungsversuch scheiterte jedoch, da die drei Personen es nicht schafften, den über zwei Meter großen Lischka zu überwältigen. Auf die Hilferufe „des Opfers“ hatte ein zufällig vorbeikommender Bahnpolizeibeamter reagiert, der Lischka zur Hilfe eilte und damit das Unterfangen vereitelte. Die Klarsfelds fuhren ohne ihn nach Paris zurück. Nachbarn begleiteten den leicht verletzten Lischka in ein naheliegendes Restaurant. Für ihn bedeutete der Entführungsversuch „das Ende der Gemütlichkeit“ in der bundesrepublikanischen Gesellschaft.

Kurt Werner Lischka wurde am 16. August 1909 in Breslau als Sohn eines Bankbeamten geboren. Er ging dort zur Schule und legte 1927 sein Abitur ab. Danach studierte er in Breslau und Berlin Rechts- und Politikwissenschaften und schloss das Studium im Oktober 1930 mit dem Referendarexamen ab. Das Zweite Staatsexamen folgte im April 1934. Als Gerichtsassessor war er bei verschiedenen Amtsgerichten des Oberlandesgerichtes Breslau vertretungsweise tätig und mehrfach auch als Anwalt- und Notariatsvertreter.

Am 1. Juni 1933 trat Kurt Werner Lischka der SS (Schutzstaffel) bei und übernahm eine Referententätigkeit für Kirchenangelegenheiten beim Geheimen Staatspolizeiamt (Gestapo) in Berlin. Das Jahr 1938 brachte einen erheblichen Karrieresprung: Lischka wurde mehrfach befördert, stieg bis zum Rang eines Sturmbannführers auf und leitete das Gestapareferat Abt. II B (Konfessionen, Juden, Freimaurer, Emigranten, Pazifisten). In dieser Funktion war er verantwortlich für die ersten Massenverhaftungen deutscher Juden und die Repressionsmaßnahmen nach dem Pogrom vom 9. November. Ab Ende des Jahres baute er die entstehende Reichszentrale für jüdische Auswanderung in Berlin mit auf, die von Reinhardt Heydrich nach dem Wiener Modell von Adolf Eichmann und Herbert Martin Hagen gegründet worden war. Von Januar 1940 bis August 1940 stand Lischka der Gestapostelle von Köln vor.

In den acht Monaten als Leiter sah sich Lischka mit einer grundlegenden personellen Neuausrichtung der Dienststelle konfrontiert, da Mitarbeiter in die neuen Gestapostellen in den besetzten Gebieten versetzt worden waren. Lischka stellte neue Beamte ein, plante deren Ausbildung und passte die Organisationstruktur in Köln an. So richtete er u.a. eine „Sabotagekommission“ ein, die unter Leitung des Kriminalinspektors Kütter stand. Aus dieser Sabotagekommisson ging 1944 das berüchtigte „Kommando Kütter“ hervor, das in der Folge Verfolgte des Regimes brutal misshandeln und hinrichten ließ.

Inhaltlich beschäftigte Lischka sich mit der „Bekämpfung von Sabotageakten“ an sensibler Infrastruktur (z. B. „kriegswichtige Fabriken“, Textilfabriken, Getreidelager, Talsperren, Eisenbahntrassen, Güterwaggons, Strom- oder Fernsprechleitungen und Kabel der Wehrmacht). Der Leiter der Kölner Gestapostelle, der in enger Absprache mit Reinhard Heydrich und Heinrich Müller, seinen Vorgesetzten, in Berlin handelte, profilierte sich, indem er selbstbewusst auftrat und den Kompetenzbereich der Gestapo im institutionellen Gefüge des NS-Staates strikt gegenüber dem „Abwehrbeauftragten der Reichsbahndirektion“ oder der Wehrmacht verteidigte.

Im November 1940 wurde Lischka ins besetzte Frankreich versetzt, wo er der Pariser Dienststelle des Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD für Frankreich und Belgien zugewiesen wurde und die Leitung des Amtes II (Organisation, Verwaltung) übernahm. Er fungierte als Stellvertreter von Dr. Helmut Knochen, dem Befehlshaber der Sipo (Sicherheitspolizei) und des SD (Sicherheitsdienstes) im Bereich des Militärbefehlshabers Frankreich (MBF).

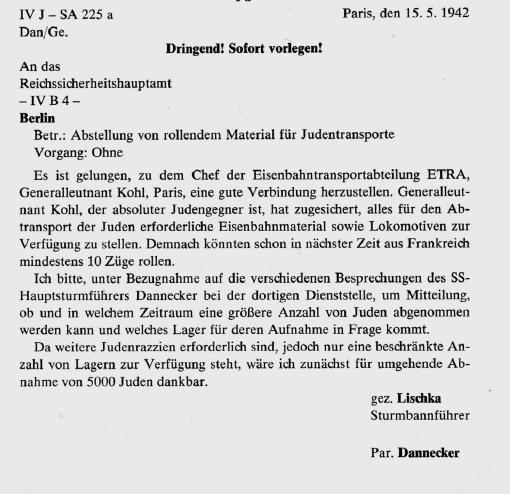

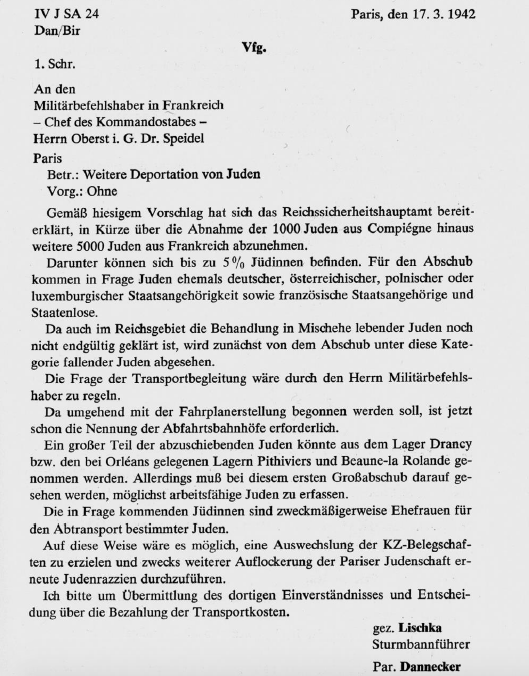

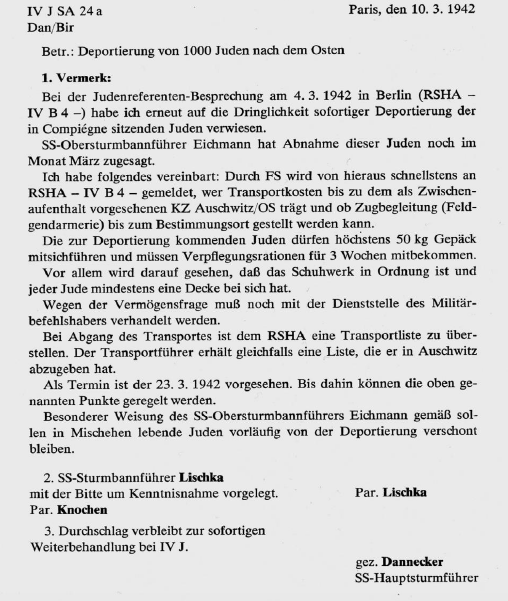

Lischka führte die Dienststelle des BdS zunächst allein, da sein Vorgesetzter auf Drängen des Militärbefehlshabers zeitweise abberufen worden war. Lischka unterstand damit auch das Judenreferat der Gestapo in Frankreich. Zu dieser Zeit war er ebenfalls Kommandeur der Sipo und des SD (KdS) in Paris, Seine, Seine-et-Oise und Seine-et-Marne. In diesen Positionen organisierte er die Internierung und Deportation von französischen Juden, Emigranten und so genannten Reichsfeinden. Ihm unterstanden die Internierungslager, in denen u.a. Exekutionen von Häftlingen durchgeführt wurden. Insbesondere hatte er an dem Zustandekommen des ersten Transports von französischen Jüdinnen und Juden nach Auschwitz am 27. März 1942 entscheidenden Anteil. Am 20. April 1942, dem Geburtstag Hitlers, wurde Lischka zum SS-Obersturmbannführer befördert.

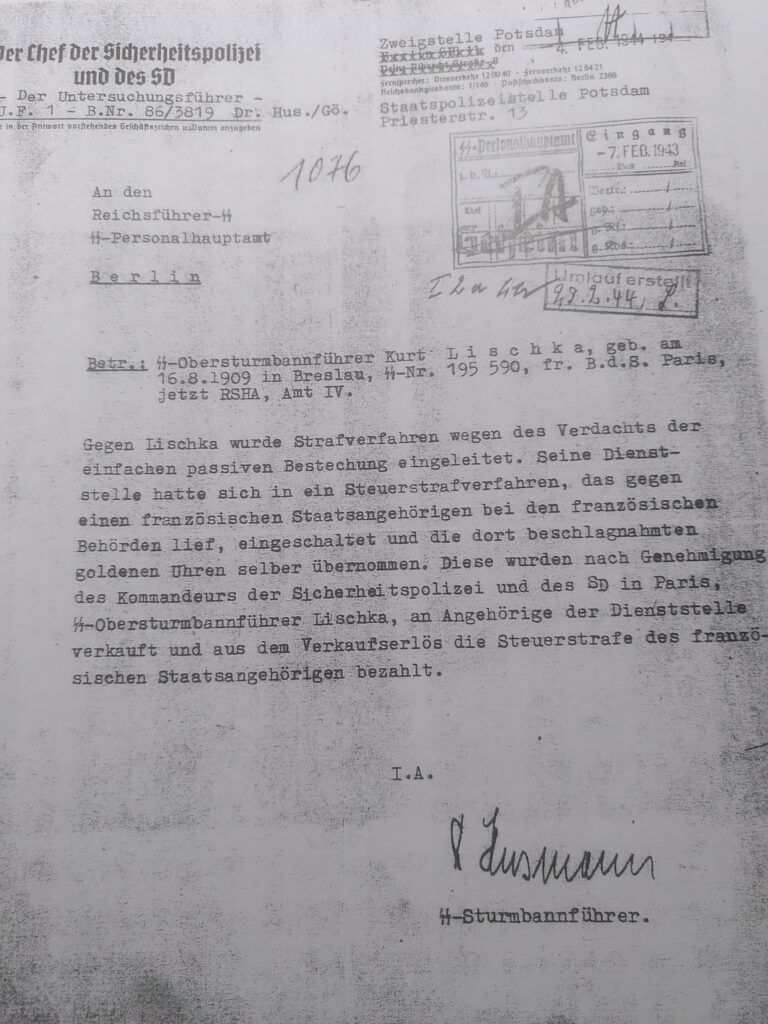

Im September 1943 berief das Reichssicherheitshauptamt Lischka überraschend aus Paris ab und beorderte ihn nach Berlin zurück. Seine Abberufung stand im Zusammenhang mit der Einleitung eines Strafverfahrens gegen ihn wegen „einfacher passiver Bestechung“. Nach einem Schreiben des Untersuchungsführers des Chefs der Sipo und des SD sollen in der Pariser Dienstelle Lischkas beschlagnahmten goldenen Uhren eines „französischen Steuerpflichtigen“ unter den Mitarbeitern verkauft und mit dem Erlös angeblich dessen Steuerstrafe bezahlt worden sein. Das SS- und Polizeigericht XXI in Paris sprach Lischka allerdings frei. Der Freispruch erfolgte wahrscheinlich auf direkte Weisung Heinrich Himmlers.

Lischka arbeitete nach seiner Rückberufung in das Reichssicherheitshauptamt von November 1943 bis Mai 1945 für das Referat IV D 1 – Sonderdienststelle Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. In dieser Funktion ließ er zwei tschechoslowakische Generäle verhören, die schließlich in Haft getötet wurden. Lischka gehörte daneben der „Sonderkommission 20. Juli 1944“ an und ermittelte u.a. gegen die später Hingerichteten Erich Hoepner, Friedrich Karl Klausing, Karl Sack, Fritz Thiele und Kurt Hahn. Kurz vor Kriegsende erfolgte die „Evakuierung“ der Dienststelle Lischkas nach Schleswig-Holstein, wo sich die Gruppe auflöste und Lischka untertauchte.

Nach Kriegsende blieb Kurt Lischka in St. Peter in Schleswig-Holstein und arbeitete unter dem Decknamen Leisner als Landarbeiter. Die Briten nahmen ihn jedoch im Dezember 1945 fest und inhaftierten ihn in unterschiedlichen Internierungslagern, bevor sie ihn im Mai 1947 an die Tschechoslowakei auslieferten. Am 22. August 1950 entließ die tschechoslowakische Justiz Lischka von seinem Internierungsort Prag wieder in die Bundesrepublik Deutschland. Im gleichen Jahr verurteilte das Ständige Militärgericht in Frankreich ihn in Abwesenheit wegen seiner Beteiligung an den deutschen Verbrechen zu lebenslanger Zwangsarbeit.

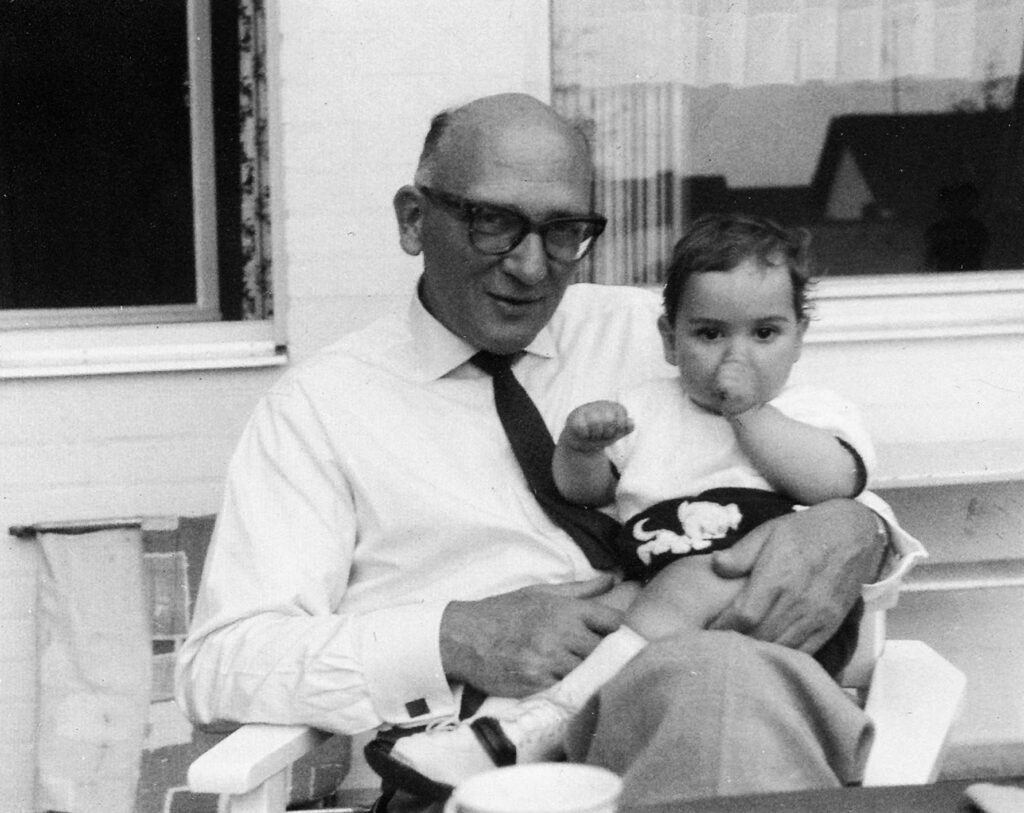

Kurt Lischka aber wohnte seit dieser Zeit unbehelligt in Köln und war als kaufmännischer Angestellter und ab Ende der 1950er Jahre als Prokurist in einer Getreidegroßhandlung beschäftigt. Lischka trug maßgeblich zum Aufstieg der Firma bei. 1975 ging er in den Ruhestand. Er war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Als Patenonkel kümmerte er sich intensiv um das Kind des Unternehmenseigentümers.

Bis auf zwei Aussagen in anderen NS-Prozessen und publizistischen Angriffen aus der DDR im Jahr 1965 lebte Lischka bis 1971 eher unbehelligt und ungestört unter seinem richtigen Namen in dem Kölner Randbezirk, bis diese Ruhe durch das Ehepaar Klarsfeld gestört wurde.

In dem nach ihm benannten Prozess klagte die Staatsanwaltschaft Lischka wegen der Deportation von Juden aus Frankreich an. Die vorgelegten Dokumente belegten seine Mitschuld und das Kölner Gericht veruteilte ihn zu zehn Jahren Haft. Drei Jahre später wurde er vorzeitig entlassen. 1985 starb er in einem Altenheim in Brühl bei Bonn.