Der Lischka Prozess

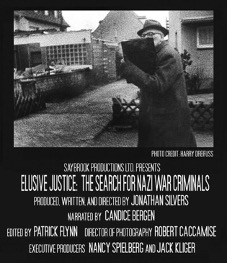

1971 begleitete der Kameramann Harry Zvi Dreifuss Serge und Beate Klarsfeld, als diese Herbert Hagen und Kurt Lischka zu Hause aufsuchten. Das Ehepaar wollte die beiden ehemaligen SS-Männer mit den von ihnen während der NS-Zeit in Frankreich unterzeichneten Deportationsanweisungen konfrontieren. Wenig später versuchten sie, Lischka auf seinem Weg zur Arbeit erneut zur Rede zu stellen, um auf die Straffreiheit des NS-Täters aufmerksam machen. Dabei entstanden die Filmaufnahmen von Zvi Dreifuss, die zunächst im israelischen und französischen Fernsehen und anlässlich des Prozesses gegen Beate Klarsfeld am 15. Juli 1974 auch im Politikmagazin Panorama gezeigt wurden. Bis heute sind insbesondere die Filmsequenzen mit dem fliehenden Kurt Lischka in Dokumentarfilmen über deutsche NS-Täter oder über die „Nazi-Jäger“ Serge und Beate Klarsfeld zu sehen.

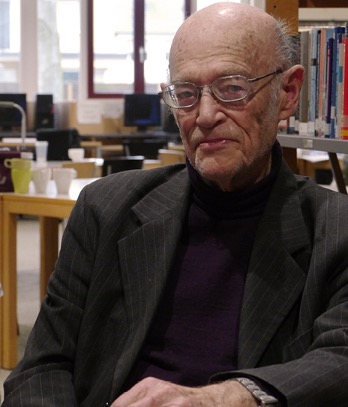

Die mit der Kamera festgehaltenen Reaktionen von Herbert Hagen und Kurt Lischka vermitteln eindrücklich deren Weigerung, sich den Fragen zu ihrer Vergangenheit zu stellen. Bei Herbert Hagen zeigt die provokante Zurückweisung seine Arroganz gegenüber den Opfern; bei Lischka wird das Bemühen deutlich zu fliehen und sich zu verstecken, um den drohenden Gesichtsverlust zu vermeiden. Wer aber war der Kameramann, der das Ehepaar Klarsfeld begleitete? Wie nahm er die Situation wahr? Und mit welchen Augen sah er durch die Kamera?

Harry Dreifuss wurde am 18. Mai 1935 in Mannheim geboren. Nur wenige Monate nach seiner Geburt sahen sich seine Eltern aufgrund der sogenannten Nürnberger Gesetze gezwungen, Deutschland zu verlassen. Sie wurden von den Großeltern begleitet. Julius Dreifuss hatte im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft und war Vorsitzender der SPD in Mannheim gewesen. Zusammen mit seinem Sohn unterhielt er eine kleine chemische Produktionsstätte, unter anderem für Bohnerwachs. Ende 1935 gelangte Familie Dreifuss nach Bern. Da die Schweizer Behörden keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung erteilten, hielt die Familie Ausschau nach weiteren Emigrationssmöglichkeiten. Ein Angebot aus Südamerika wurde wegen der großen Entfernung ausgeschlagen, denn man hegte die Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder nach Deutschland zurückzukehren. Die Entscheidung fiel schließlich auf Palästina, das damals unter britischer Mandatsherrschaft stand. Es war die Flucht in ein fremdes Land, eine Reise ins Ungewisse.

1936 erreichte die Drei-Generationen-Familie per Schiff den Hafen von Haifa. Von dort reisten sie weiter nach Tel Aviv. In dieser Stadt und vor allem entlang der Küste bis hinter Nahariya in der Nähe der libanesischen Grenzen hatten sich seit 1933 Tausende jüdische Einwanderer angesiedelt. Die „Jeckes“, wie die deutschsprachigen Immigrant*innen genannt wurden, erwartete ein schwieriger Prozess der Anpassung. Deutsch war als Sprache der Nazis verpönt, und das Erlernen der hebräischen Sprache fiel gerade den Älteren nicht leicht, auch wenn es Sprachunterricht für alle Neuankömmlinge gab.

Während die Eltern und Großeltern Schwierigkeiten hatten sich zurechtzufinden, orientierte sich Harry Dreifuss – damals noch ein kleines Kind – schnell in der neuen Umgebung. Später im Gespräch erinnert er sich daran, dass er auf der Straße von Kindern angestarrt wurde, weil er eine Lederhose trug. Man merkt ihm beim Erzählen an, wie sehr ihn dieses Bild amüsiert. Es sei, so betont er, die erste Fremdheitserfahrunggewesen, an die er sich erinnern könne. Er gewöhnte sich früh daran, Jude, Deutscher, Palästinenser und ab 1948 Israeli zu sein. Zur Einschulung bekam er anstelle seines Geburtsnamens Harry Dietmar den Namen „Zvi“ zugeteilt, was im Hebräischen „Hirsch“ bedeutet. 1955 beendete er seine Schullaufbahn mit dem Abitur auf dem Herzliya-Gymnasium in Tel Aviv, der ersten hebräischsprachigen Oberschule in Israel. Dann absolvierte er den zweieinhalbjährigen Wehrdienst in der israelischen Armee.

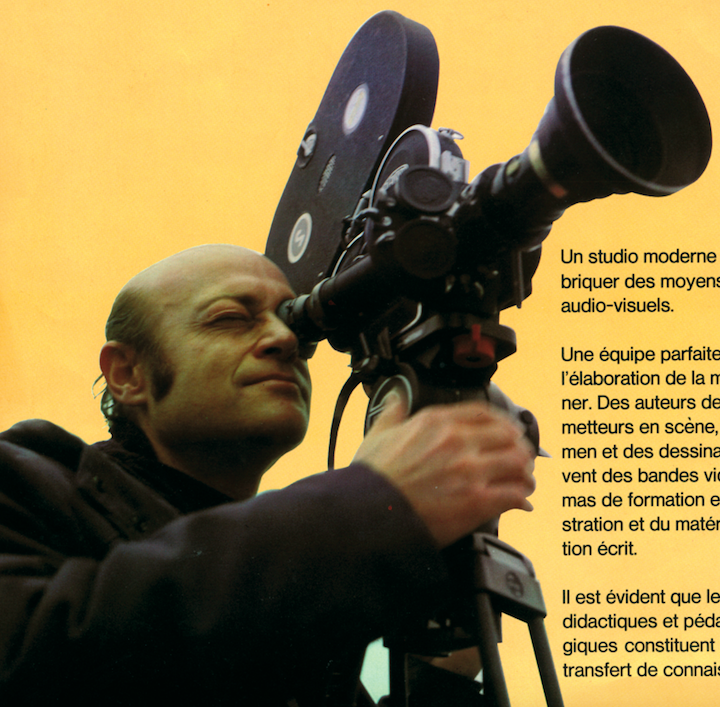

Bereits während der Schulzeit entdeckte Zvi Dreifuss seine Leidenschaft für Fotografie und Film. In einem Fotostudio erlernte er die praktischen Grundlagen fotografischen Arbeitens. Mehrmals wurden seine Fotos bei Wettbewerben prämiert und in Tageszeitungen veröffentlicht. In den Schulferien betrieb er ein Wanderkino, mit dem er in die kleinen Siedlungen und Kibbuzim auf dem Land reiste. Auf der offenen Ladefläche seines LKW stellt er eine Leinwand auf und projizierte die Filme darauf. Die Besucherinnen und Besucher des Kinos waren begeistert.

Während seine Großeltern eine Rückkehr nach Deutschland ablehnten und 1947 in Palästina starben, entschieden sich Zvis Eltern, nach 20-jährigem Exil 1955 in Mannheim einen Neuanfang zu wagen. Harry Zvi Dreifuss war 23 Jahre alt, als er sich 1958 an der Höheren Staatlichen Fachschule für Fotografie in Köln immatrikulierte. 1961 beendete er sein Studium als staatlich geprüfter Techniker, ein Abschluss, der später als Diplom-Ingenieur mit Schwerpunkt Fotografie nachgraduiert wurde.

Im Sommer 1959 heiratete Zvi Dreifuss in Israel Tamar Rosenzweig-Schapiro, die als Kind mit ihrer Mutter das Ghetto in Wilna überlebt hatte. 1948 waren Mutter und Tochter nach Israel immigriert; nach der Heirat zog Tamar Dreifuss dann zu ihrem Ehemann in Köln. Sie unterrichtete Hebräisch und Religionslehre an verschiedenen Kölner Schulen und war angestellt als Erzieherin im Kindergarten der Kölner Synagogengemeinde. Das Ehepaar bekam zwei Kinder; 1964 wurde ein Sohn geboren, 1969 eine Tochter.

Harry Zvi Dreifuss arbeitete als Kameraassistent und später als Kameramann bei einer Kölner Filmproduktionsgesellschaft. 1963 machte er sich selbständig und war fortan als freier Kameramann tätig. 1971 vermittelte ihn der Korrespondent des israelischen Fernsehens Israel Broadcasting Authority (IBA) über den Westdeutschen Rundfunk an Serge und Beate Klarsfeld. Zvi Dreifuss erinnert sich später, dass er so zum ersten Mal konkret mit ehemaligen NS-Tätern konfrontiert war. In seinem Abschlussfilm an der Kölner Filmhochschule hatte er sich damit beschäftigt, wie es war, als Jude in der Bundesrepublik zu leben. Dabei hatte er beobachtet, wie die Mentalität der ehemaligen NS-Gesellschaft weiterwirkte, jüngere Studienkollegen jedoch freundlich auf ihn zugingen und ihm so eine Integration ermöglichten. Mitte der 1990er-Jahre zogen sich Harry und Tamar Dreifuss aus dem Berufsleben zurück. Als Zeitzeug*innen waren beide seitdem in der pädagogischen Vermittlungsarbeit tätig.

Er sei von jeher ein „Augenmensch“ gewesen, erzählte Zvi Dreifuss 2005 bei einem Zeitzeugengespräch während der Vorbereitungen zur Ausstellung über den Lischka-Prozess. Bilder seien ihm immer glaubwürdiger erschienen als das gesprochene Wort. Zwar könnten auch Bilder lügen, gab er augenzwinkernd zu, aber nach der Radiopropaganda der Nazi-Zeit habe er doch die Hoffnung gehabt, mit einem visuellen Medium der Wahrheit näher zu kommen. Seine Augen, so Dreifuss, hätten ihn noch nie getrogen. Sofort habe er zugesagt, als damals die Klarsfelds einen Kameramann für ihre Recherchen über deutsche Kriegsverbrecher suchten. Kurzzeitig sei er auch verhaftet worden, da Kurt Lischka eine Anzeige gegen die Gruppe um Serge und Beate Klarsfeld gestellt hatte. Der Schock darüber sitzt ihm noch sichtbar in den Knochen. Bei den Vorbereitungen für die Ausstellung zum Lischka-Prozess kam er 2005 erstmalig wieder in Kontakt mit Serge und Beate Klarsfeld sowie mit Walter Volmer (1941-2010), dem leitenden Kripo-Beamten, der ihn damals verhaftet hatte.

Harry Zvi Dreifuss ist im Dezember 2020 nach kurzer Krankheit verstorben. Ein kleiner Nachlass befindet sich heute im Salomon Ludwig Steinheim-Institut. Der Koffer, der den Rückweg aus Israel nach Köln begleitete, gehört – wie auch Fotos und alte Filmrollen – zu diesem Archivbestand. Die Filmaufnahmen überHagen und Lischka trugen dazu bei, die ungesühnten Nazi-Verbrechen in Frankreich und die Nachlässigkeit der deutschen Justiz sichtbar zu machen. Sie sind ein wichtiges historisches Dokument, das ein Bild davon zeichnet, wie ehemalige Täter in der Bundesrepublik bis weit in die 1970er Jahre in Sicherheit und völlig unbehelligt in der Bundesrepublik lebten.

Die Darstellung beruht auf zwei Beiträgen im Sammelband Anne Klein(Hrsg.), Der Lischka-Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol-Verlag 2013

Die Darstellung beruht auf zwei im Sammelband Anne Klein (Hrsg.), Der Lischka Prozess. Eine jüdisch-französisch- deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropolen-Verlag, 2013

S. 154/155 NS-Täter im Visier der Filmkamera

S. 158/159 Begegnungen Der Kameramann Harry Zwi Dreifuss und sein Film über das Ankommen.

Die Gespräche, auf die im Text verwiesen wird wurden mit Zvi Dreifuss während der Vorbereitungen zur Ausstellung „‚Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau …‘ Der Lischka Prozess in Köln 1979/80“ (2006) von Adrian Stellmacher und Anne Klein geführt und 2012 ergänzt.

Carl H. Ewald, Wie begegnet man einem Massenmörder? Interview mit dem Kurt Lischka- Filmer Harry Zwi Dreifuss, in: Neue Rheinische Zeitung, Nr.59, 29. 8. 2006, http://www. nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=10100 (25. 5. 2024)

Harry Zwi Dreifuss, von Sarah Mfuende und Lynn Tsui, https://bildungsprojekte.nsberatung.de/zeitzeuginnen/ueberlebenden/harry-zwi-dreifuss/(25.5.2024).

Zu Tamar Dreifuss siehe , Die wundersame Rettung der kleinen Tamar 1944. Ein jüdisches Mädchen überlebt den Holocaust in Osteuropa, hrsg. vomBetrieb für Öffentlichkeit, Köln 2010; Betrieb für Öffentlichkeit (Hrsg.), Unterrichtsmaterialien für die 3.–6. Klasse zum autobiografischen Kinderbuch von Tamar Dreifuss „Die wundersame Rettung der kleinen Tamar 1944“, Köln 2011 und

https://zweitzeugen.de/geschichten/zeitzeuginnen/tamar-dreifuss (Zugriff 30.5.2025).