Der Lischka Prozess

In seinem Plädoyer als Nebenklagevertreter rollte der Kölner Rechtsanwalt Detlef Hartmann die Täterschaft Kurt Lischkas während der „Endlösung“ konsequent aus der Perspektive seines Mandanten Wolfgang Schwarz auf. Der Vater des Nebenklägers Schwarz war in der NS-Zeit von Köln nach Frankreich geflohen, wurde dort von der Polizei festgenommen und schließlich von Lischkas Leuten deportiert. Er kam in den Gaskammern von Auschwitz zu Tode.

Der Bruder des Nebenklägers, Günther Schwarz, war mit anderen Edelweißpiraten 1944 in Köln-Ehrenfeld gehenkt worden. Zu dieser Zeit war Kurt Lischka in Berlin für das RSHA zuständig. Ihm unterstand im Referat IV auch die Kölner Gestapo mit dem besonders brutalen Sondereinsatzkommando Kütter, das von Lischka während seiner Kölner Zeit 1940 gegründet worden war. [1]

Aus der Perspektive von Wolfgang Schwarz war Kurt Lischka also nicht nur „abstrakt“ für die Deportationen aus Frankreich verantwortlich, sondern hatte ganz „konkret“ seinen Vater und seinen Bruder auf dem Gewissen. Indem der Nebenklagevertreter Hartmann die Karrierestufen in Lischkas beruflicher Laufbahn detailliert rekonstruierte, stellte er einen biografischen Zusammenhang her, der bezeugen sollte, dass Lischka ein strategischer Kopf gewesen war, der im Zentrum der NS-Macht die Planung und Administration des Völkermords aktiv umgesetzt hatte.

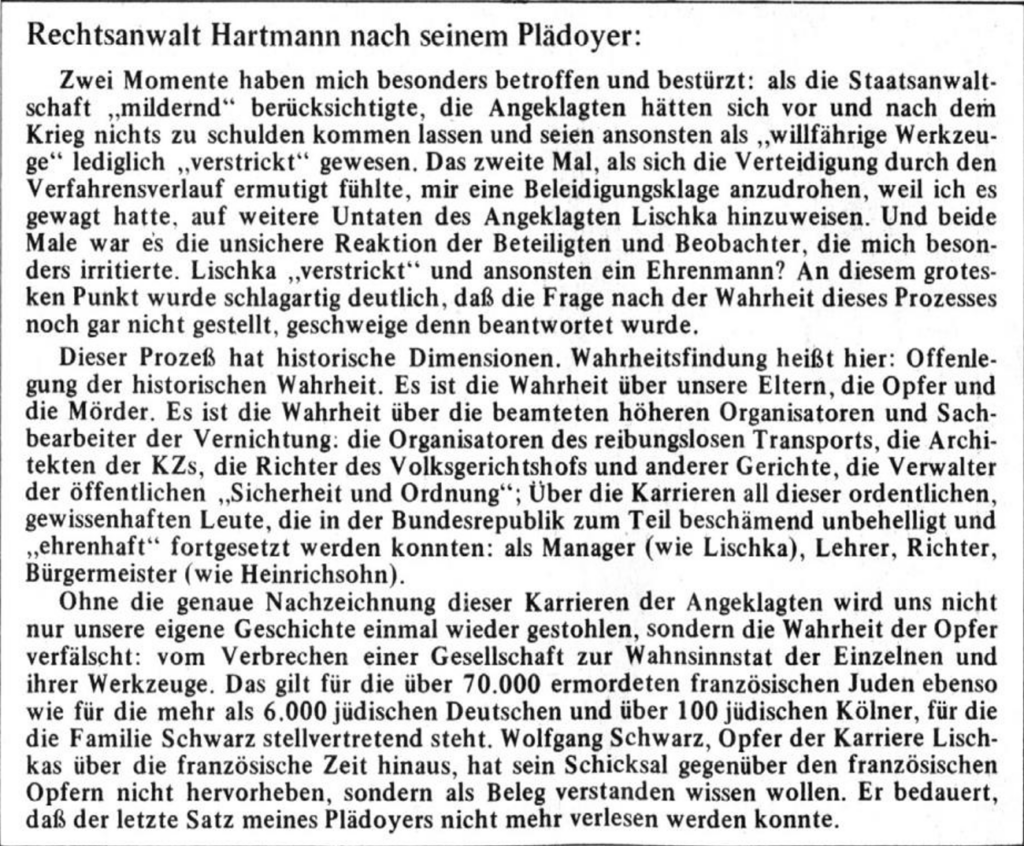

Hartmann durfte sein Plädoyer vor Gericht nicht vollständig halten, da er auch Punkte ansprach, die nicht zur Verhandlung standen. Aus der Sicht der Opfer hatte er allerdings den Nagel auf den Kopf getroffen: Für sie zerfiel der Völkermord nicht in einzelne Elemente, sondern war nur als ein ausgeklügeltes System denkbar, das von Verantwortlichen wie Lischka strategisch in die Tat umgesetzt worden war. Dass der Angeklagte von all dem nichts gewusst haben sollte, wie er vor dem Kölner Gericht hartnäckig bekundete, musste angesichts seines Berufsweges absurd erscheinen.[2]

Der 1941 geborene Detlef Hartmann arbeitete seit 1977 als Rechtsanwalt in Köln. Als Vertreter der Nebenklage trat er im Lischka-Prozess auf und 2007 auch gegen Heinrich Boere vor dem Landgericht Aachen3 und 2013 gegen Siert Bruins vor dem Landgericht Hagen4. Hartmann übernahm auch Mandate als Strafverteidiger in Gerichtsverfahren, in denen Aktivist*innen aus sozialen Bewegungen angeklagt waren. Er engagierte sich seit den 1970er Jahren in zahlreichen Auseinandersetzungen beispielsweise um bezahlbaren Wohnraum, für eine soziale Städteplanung oder in der Psychiatriekritik. Bekannt geworden ist er auch für seine Theorieproduktion und historischen Analysen. Zuletzt erschien 2021 die Studie „Die Kommunen vor der Kommune 1870/71. Lyon – Le Creusot – Marseille – Paris“ (zusammen mit Christoph Wimmer, Berlin/Hamburg: Assoziation A 2021).

[1] Peter Finkelgruen, Der Edelweißpirat Wolfgang Schwarz als Nebenkläger im Lischka-Prozess, hagalil,

16. Januar 2020, https://www.hagalil.com/2020/01/edelweisspiraten-12/ (Zugriff 18.6.2024)

[2] Anne Klein, Prendre la parole – Das Wort ergreifen. Jüdische Stimmen im deutsch-französischen Erinnerungsdiskurs der 1970er Jahre, in: Anne Klein (Hg.), Der Lischka Prozess. Eine jüdisch-französische-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol 2013, S. 225- 241, hier S. 234/235.