Der Lischka Prozess

Gespräch aus 2011

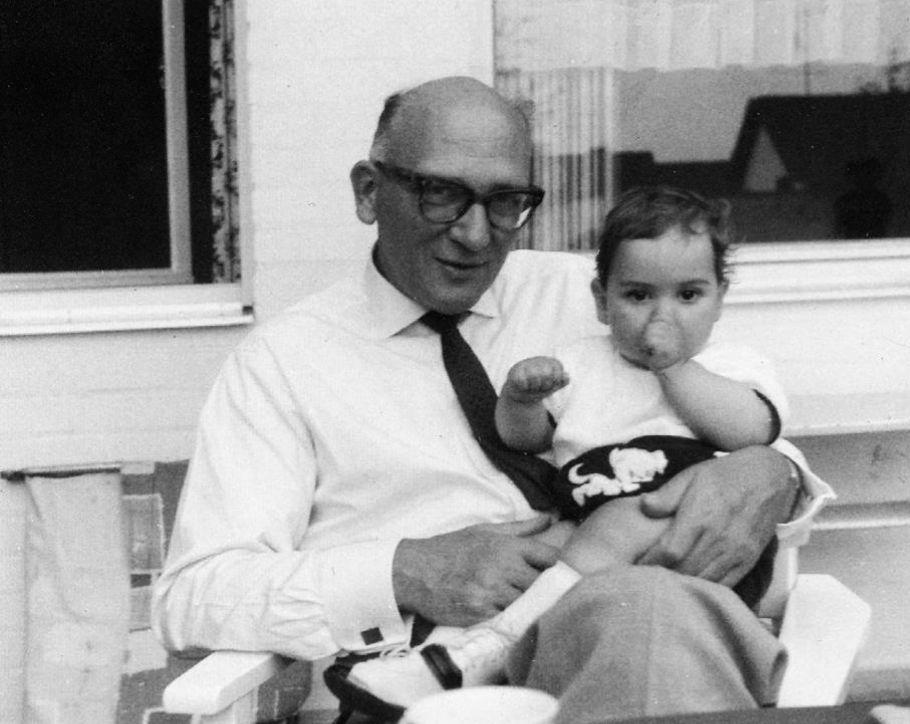

Jens Kuchenbuch wurde am 5. August 1976 als Sohn der Familie Kuchenbuch in Köln geboren. Als Patenkind von Kurt Lischka berühren ihn der Lischka-Prozess und dessen Vorgeschichte auf einer persönlichen, familiären Ebene. Bis heute beschäftigt ihn die irritierende Erfahrung, dass sich ein nahestehender Mensch als NS-Täter herausstellte. Als heutiger alleiniger Eigentümer der Firma Krücken hat er ebenso wie Lischka ein enges Verhältnis zu diesem Familienunternehmen.

Zwischen 1987 und 1989 absolvierte Jens Kuchenbuch eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Raiffeisenbank Rheinbach. Nachdem er zwischen 1989 und 1990 bei der Kölner Bank gearbeitet hatte, trat er im Oktober 1990 in die Firma Krücken ein. 1994 wurde er deren Geschäftsführer, seit 2005 ist er alleiniger Eigentümer.

Im Zuge der Vorbereitungen für die 2006 eröffnete Ausstellung „Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau …“ über den Lischka-Prozess im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln entstand der Kontakt zwischen Jens Kuchenbuch und der Projektgruppe, die die Ausstellung vorbereitete und konzipierte. Für den vorliegenden Sammelband berichtete Jens Kuchenbuch im Sommer 2010 von seinen Erinnerungen an Kurt Lischka und den Lischka-Prozess.

Das Verhältnis zwischen Lischka und Kuchenbuchs Vater

Lischka war ein Freund meiner Familie. Er war für meinen Vater nie der „Herr Lischka“, sondern immer der „Onkel Kurt“, obwohl er mit meinem Großvater nicht verwandt, sondern nur befreundet war. Für meinen Vater war er gleichzeitig Freund und Vaterersatz. Als mein Großvater Anfang der 1950er-Jahre mit 48 Jahren verstarb, übernahm Lischka diese Rolle für meinen Vater.

Jens Kuchenbuch wurde am 5. August 1976 als Sohn der Familie Kuchenbuch in Köln geboren. Als Patenkind von Kurt Lischka berühren ihn der Lischka-Prozess und dessen Vorgeschichte auf einer persönlichen, familiären Ebene. Bis heute beschäftigt ihn die irritierende Erfahrung, dass sich ein nahestehender Mensch als NS-Täter herausstellte. Als heutiger alleiniger Eigentümer der Firma Krücken hat er ebenso wie Lischka ein enges Verhältnis zu diesem Familienunternehmen.

Zwischen 1987 und 1989 absolvierte Jens Kuchenbuch eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann bei der Raiffeisenbank Rheinbach. Nachdem er zwischen 1989 und 1990 bei der Kölner Bank gearbeitet hatte, trat er im Oktober 1990 in die Firma Krücken ein. 1994 wurde er deren Geschäftsführer, seit 2005 ist er alleiniger Eigentümer.

Im Zuge der Vorbereitungen für die 2006 eröffnete Ausstellung „Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau …“ über den Lischka-Prozess im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln entstand der Kontakt zwischen Jens Kuchenbuch und der Projektgruppe, die die Ausstellung vorbereitete und konzipierte. Für den vorliegenden Sammelband berichtete Jens Kuchenbuch im Sommer 2010 von seinen Erinnerungen an Kurt Lischka und den Lischka-Prozess.

Das Verhältnis zwischen Lischka und Kuchenbuchs Vater Lischka war ein Freund meiner Familie. Er war für meinen Vater nie der „Herr Lischka“, sondern immer der „Onkel Kurt“, obwohl er mit meinem Großvater nicht verwandt, sondern nur befreundet war. Für meinen Vater war er gleichzeitig Freund und Vaterersatz. Als mein Großvater Anfang der 1950er-Jahre mit 48 Jahren durch einen Unfall ums Leben kam, war meine Großmutter mit vier Kindern und der Getreidefirma alleine. Mein Onkel war mit 19 Jahren der Älteste, mein Vater war 17 Jahre alt, das jüngste Kind war elf Jahre alt. Lischka hat dann die Familie tatkräftig unterstützt und die geschäftliche Führung der Firma übernommen. Meine Urgroßmutter war zu diesem Zeitpunkt zwar Inhaberin, jedoch galt sie eher als Geldgeberin der Firma. Und Lischka hat den Laden geführt. Wenn Lischka für eine Finanzierung Geld brauchte, hat meine Urgroßmutter ohne weiter nachzufragen die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt und Lischka vertraut. Und dieses Vertrauen hat er auch nie missbraucht. In der Firma hatte er das uneingeschränkte Sagen. Selbst mein Vater hat später als Inhaber der Firma immer auf die Meinung Kurt Lischkas gehört, da er in Bezug auf Finanzangelegenheiten ein unglaublich intelligenter Mann war. So hat sich zwischen meinem Vater und Lischka eine enge Freundschaft entwickelt, die der Grund dafür war, dass er mein Patenonkel wurde.

Freundschaft zwischen Kuchenbuchs Großvater und Lischka – die Vorgeschichte Lischka und mein Großvater waren bereits vor dem Zweiten Weltkrieg befreundet. Vor Kurzem habe ich herausgefunden, dass sowohl die Großmutter meines Vaters als auch die Mutter von Kurt Lischka mit Mädchennamen „Scholl“ geheißen haben. Lischkas Mutter hat dann einen „Lischka“ und die Großmutter meines Vaters einen „Kuchenbuch“ geheiratet. Ich vermute, dass es sich bei diesen beiden Frauen um Schwestern handelt und dass aus diesem verwandtschaftlichen Verhältnis – Lischka wäre demnach der Großcousin meines Großvaters gewesen – der freundschaftliche Kontakt zwischen Lischka und meinem Großvater herrührte. Die meiste Zeit hat Lischka in Berlin gearbeitet und ist erst später nach Köln gekommen. Lischka war in der SS – mein Großvater nicht. Mein Großvater war damals Präsident beim Hockey- und Tennisverein Rot-Weiß-Köln. Und ein anderer Nazi-Freund meines Großvaters war auch in diesem Verein. Vielleicht haben Lischka und mein Vater sich also über den Sport kennengelernt.

Mein Großvater war politisch eher Richtung Zentrumspartei orientiert. Mein Großvater hatte auch jüdische Freunde und Geschäftsfreunde. 1933 ist er in die NSDAP eingetreten, weil alle eingetreten sind. Als er dann aber regelmäßig zu Treffen in Mühlheim gehen sollte, wollte er das nicht. Er redete sich immer mit krankheits-, arbeits- oder familienbedingten Unpässlichkeiten heraus. Irgendwann kam das heraus, er wurde angeschwärzt. Daraufhin ist er 1936 wieder aus der NSDAP ausgetreten. Als mein Großvater einen Witz über das NS-Regime machte, wurde er denunziert, woraufhin er an die Ostfront geschickt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt war er nicht eingezogen worden, da der Getreidehandel als kriegswichtiger Betrieb galt. Lischka hat sich damals nicht für ihn eingesetzt. Mein Großvater flüchtete verletzt aus Ostpreußen, um einer Kriegsgefangenschaft zu entkommen. Trotz Lischkas hoher Position hatte dieser ihm scheinbar nicht helfen können oder wollen.

Als Lischka 1950 aus dem Gefängnis in Prag entlassen wurde, hat er die Adresse meines Großvaters angegeben, weil er unbedingt in den Westen und nicht in die DDR oder nach Russland wollte. Und dann hat mein Großvater ihn hier untergebracht. Auch weil Lischka intelligent war und die Firma unterstützen konnte. Zu anderen Verwandten, die eine größere Firma hatten, wollte er nicht. Sicher auch, weil er dort mehr in der Öffentlichkeit gestanden hätte. Anders war es hier, in einem kleinen Betrieb mit wenig Publikumsverkehr.

Nach dem Krieg wohnte meine Familie in Köln-Riehl. Und alle Familienmitglieder, die noch lebten, haben dort Unterschlupf gefunden. Das Haus war durch Bomben nahezu zerstört worden. Man ist eben zusammengerückt. Und soweit ich weiß, ging Kurt Lischka, als er nach Köln kam, dorthin, in die Tiergartenstraße. Diese Adresse hatte er angegeben und nach seiner Rückkehr nach Deutschland dort mit meiner Familie unter einem Dach gewohnt.

Verhältnis zum Patenonkel Als Kind habe ich Lischka als netten Onkel erlebt. Wenn ich als kleines Kind in die Firma kam, hat er häufig Papierschiffchen mit mir gebaut. Für mich war er also ein ganz normaler Onkel. Bis 1977, als er festgenommen wurde, war seine Vergangenheit für mich kein Thema. Je älter ich wurde, umso enger wurde mein Verhältnis zur Firma. Ich machte eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Für diesen Teil meiner Bildung hat er sich sehr interessiert. Er hat mich zum Beispiel immer nach der Schule gefragt und wollte mich gerne unterstützen. Für mich war Kurt Lischka ein intelligenter Überflieger, der ein unglaubliches Zahlengedächtnis hatte. Auch konnte er mir unglaublich viel über die Geschichte der Firma erzählen.

Die „wahre Identität“ des Patenonkels – ein langsamer Prozess des Bewusstwerdens oder Begreifens Die Verhaftung Kurt Lischkas habe ich live im Fernsehen gesehen. Ich erinnere mich noch, dass die Nachrichten liefen, während ich mit meiner Mutter Mühle gespielt habe. Ich sagte ganz erstaunt zu meiner Mutter: „Da ist ja der Onkel Kurt!“ Sie erwiderte: „Ja, das ist der Onkel Kurt, aber das ist alles halb so wild.“ Zu diesem Zeitpunkt kannte auch meine Mutter nicht das ganze Ausmaß von Kurt Lischkas nationalsozialistischer Vergangenheit.

Während ich den Gerichtsprozess verfolgte, begann für mich als Patenkind eine neue Zeit. Als Zehnjähriger fehlte mir allerdings das Hintergrundwissen über die NS-Zeit, um alles verstehen zu können. Als Lischka dann in Bochum im Gefängnis saß, ist mein Vater alle zwei Wochen mit dessen Frau nach Bochum gefahren. Ein paar Mal bin ich mitgefahren. Ich durfte aber nie mit reinkommen ins Gefängnis und konnte in dieser Zeit also nie mit ihm sprechen. Stattdessen musste ich draußen im Auto warten. Als er dann entlassen worden ist, haben wir über diese Zeit nicht gesprochen. Wir hatten immer noch dasselbe Verhältnis wie vor seiner Haft. Er lebte jetzt mit seiner Frau und seiner Schwägerin in einem Seniorenheim in Brühl. Er saß im Rollstuhl und war körperlich gebrochen. Dort habe ich ihn häufig besucht. Zu dieser Zeit kamen seine Taten in Frankreich nicht zur Sprache. Ich war damals ca. 15 Jahre alt und hätte ihn schon gerne mehr über seine Vergangenheit gefragt, habe mich aber nicht getraut. Das Einzige, was er mir über den Prozess erzählte, war, wie die beiden Mitangeklaagten Hagen und Heinrichsohn geleugnet haben. Er sagte, ihre Behauptungen, nichts gewusst zu haben, seien Lügen gewesen. Sie hätten ganz genau gewusst, wer in welchem Büro gesessen und welche Unterlagen bearbeitet habe. Dieses war das einzige Gespräch, das in diese Richtung ging. Aus diesem Gespräch habe ich in Erinnerung, dass er die Vorwürfe gegen sich nicht als Lüge und Verleumdung verstand und zu seinen Taten stand. Allerdings war er der Ansicht, dass er diese Taten bereits durch seine Internierung in Prag verbüßt habe und nach deutschem Recht nicht noch einmal hätte verurteilt werden dürfen. Das war sein Standpunkt. Und diese Argumentation schien mir als junger Heranwachsender plausibel. Damals hatte ich aber auch noch nicht die Möglichkeiten wie heute, mir Informationen über die Hintergründe zu beschaffen.

Das ganze Ausmaß von Lischkas Vergangenheit habe ich erst begriffen, als ich Zugang zum Internet bekam und auf diese Weise recherchieren konnte. Auch durch das NS-Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus habe ich viel über die NS-Zeit erfahren. Aber dass Lischka dort für die Gestapo gearbeitet hatte, wusste ich lange Zeit nicht. Das vollständige Ausmaß habe ich erst in den letzten fünf Jahren begriffen. Im Zuge der 2006 im NS-Dokumentationszentrum gezeigten Ausstellung über den Lischka-Prozess griffen die Medien das Thema verstärkt auf. So erinnere ich mich an eine Sendung über die Gestapo im WDR. Auch im Internet und in der Zeitung gab es jetzt viel mehr über Kurt Lischka zu lesen als früher. Zur Ausstellung im NS-Dokumentationszentrum habe ich Unterlagen beigesteuert und durch den Besuch der Ausstellung mehr über Lischka erfahren. Es wurden Unterlagen ausgestellt, die zeigten, mit welcher Akribie und Besessenheit Lischka dahinter her war, die Verantwortlichen des Hitler-Attentats ausfindig zu machen. Und mit dieser Besessenheit und Akribie passte er wahrscheinlich gut ins System des Nationalsozialismus. Sein organisatorisches Talent war ihm zu dieser Zeit bestimmt von Vorteil.

Reaktionen in der Familie auf die Verurteilung Lischkas Ich würde die väterliche Seite der Familie eher als unpolitisch beschreiben. Gegen das NS-Regime haben sie sich nicht gewehrt. Über Lischkas NS-Vergangenheit haben sie hinweggesehen. So wie das in dieser Zeit üblich war. Es gab schließlich Nazis, die in hohen gesellschaftlichen Positionen saßen. Damals hat man ehemalige Nazis nicht für ihre Taten verurteilt. Man wollte die Zeit ruhen lassen. Außerdem hatte Lischka bereits in Tschechien im Gefängnis gesessen. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, empfand die Familie es so, dass er für seine Taten gebüßt hatte. Da ging es dann nur noch darum, ihn als gebrochenen Menschen im Seniorenheim zu besuchen. Mein Vater hielt den Kontakt zu Kurt Lischka bis zu dessen Tod aufrecht.

Meine Mutter hat mir gesagt, wenn sie das Ausmaß von Lischkas Taten gekannt hätte, wäre er nicht mein Pate geworden. Sie glaubt heute, dass mein verstorbener Vater mehr über Kurt Lischka gewusst hat. Vielleicht nicht die ganze Dimension seines Handelns, aber dass Lischka bei der SS gewesen ist und dort auch einen höheren Posten innegehabt hatte, wussten im Büro alle. Die Einzelheiten waren den Mitarbeitern allerdings nicht bekannt. Dass man schon zu diesem Zeitpunkt Lischkas Taten anders hätte einschätzen können, beweist das Verhalten meiner Tante: Die Schwester meines Vaters hatte schon lange vor dem Prozess in den 1960er-Jahren vollständig mit Lischka gebrochen und wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Mein Vater hingegen hat in ihm den Mann gesehen, der die Firma gerettet hat und der sein väterlicher Freund war. Die militanten Aktionen, mit denen die Klarsfelds und die Söhne und Töchter der deportierten Juden aus Frankreich auf Lischkas Straffreiheit aufmerksam machen wollten, zum Beispiel der Versuch, Lischka zu entführen, oder die Brandbombe, die sie in Lischkas Büro warfen, hat mein Vater verurteilt. Bis Lischka rechtskräftig verurteilt wäre, bliebe er der gute Mitarbeiter der Firma und Freund der Familie, so argumentierte mein Vater.

Hinweise auf Lischkas Angst, entdeckt zu werden Lischka hat sich nie versteckt. Er war ja auch im Telefonbuch zu finden. Aber er hat in der Firma in einem hinteren Zimmer gesessen, dessen Fenster nicht zur Straße zeigte – aus Angst, erkannt zu werden. Wenn er mit seinem Auto zur Arbeit kam, hat er immer direkt vor dem Büro gehalten, und ein Angestellter hat den Wagen dann auf dem Parkplatz, der eine Straße weiter lag, geparkt. Und Lischka ist schnell im Büro verschwunden, weil er Angst hatte, entführt zu werden. Nachdem Serge Klarsfeld Lischka mit einer ungeladenen Pistole bedroht hatte, um ihm bewusst zu machen, wie ernst ihm und seinen Mitstreitern ihr Anliegen war, führte Lischka eine geladene Pistole mit sich, die ihm nach dem gescheiterten Entführungsversuch genehmigt worden war.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir immer meinen Patenonkel Kurt besucht, oder er kam zu uns nach Hause. Interessanterweise wurde streng getrennt: Am ersten Feiertag haben wir mit allen Verwandten der Familie gefeiert und am zweiten Feiertag nur mit Kurt Lischka und seiner Frau. Als Kind habe ich es so erlebt, dass am ersten Weihnachtsfeiertag die „normale“ Familie kam und am zweiten Weihnachtsfeiertag der Patenonkel. Erst heute weiß ich, warum am zweiten Weihnachtsfeiertag bewusst keine Fotos gemacht wurden und warum Lischka immer vor Anbruch der Dunkelheit nach Hause fahren musste – und das ist in der Weihnachtszeit ja relativ früh. Diese Maßnahmen kann ich erst heute richtig einschätzen. Für Kurt Lischka war der Gedanke, verfolgt werden zu können, wohl permanent präsent. So haben die Lischkas auch nie auf uns Kinder aufgepasst oder Ausflüge mit uns unternommen. Wir haben sie immer nur zu Familienfesten wie Kommunionen und Firmungen gesehen. Da fühlte er sich anscheinend sicher vor Störungen und unangenehmen Fragen.

Eine weitere Episode zeigt Lischkas Angst davor, entdeckt zu werden: Als Lischka meinen Eltern 1960 die erste eigene Wohnung besorgte, bezog er im selben Haus eine Wohnung – und zwar in einer oberen Etage. Meine Eltern bekamen die Wohnung im Erdgeschoss. Der Vermieter machte meinen Eltern daraufhin den Vorwurf, dass sie das alte Ehepaar oben wohnen und Treppen steigen ließen. Lischka allerdings wollte unbedingt oben wohnen, weil er sich dort sicherer fühlte. Meinen Eltern hatte er allerdings erzählt, er wolle oben wohnen, um durchs Treppenlaufen gesund zu bleiben.

Offene Fragen

Bis heute versuche ich zu verstehen, wie dieser Mann, der so intelligent war und wissen musste, was er tat, solche Verbrechen begehen konnte. Er war weder ein fanatischer Ideologe noch ein Mitläufer, der nur das Nötigste getan hat, und er ist auch nicht durch Zufälle da reingerutscht. So ist sein Verhalten also nicht zu rechtfertigen. Er war Jurist und hat sich ganz bewusst für eine Karriere im NS-Regime entschieden. Er hatte eine Führungsposition und hatte Macht inne. Ich finde am schlimmsten, dass er als sehr intelligenter Mann eigentlich die Reichweite seiner Taten und die Reichweite des Nationalsozialismus hätte erkennen müssen. Meiner Meinung nach ging es ihm ums berufliche Weiterkommen. Er war ein Karrierist. Er hat nicht ohne nachzudenken auf Befehl gehandelt. Das hat er auch selber nie behauptet. Er wollte weiterkommen. Und je höher er kam, umso mehr Verantwortung hatte er und umso mehr Entscheidungen musste er selber treffen, was er auch getan hat. Ich denke, dass er vor allem im organisatorischen Bereich gearbeitet hat. Er wusste ganz genau, wie viele Juden in Köln gelebt haben und wie viele in Frankreich. Ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst war, dass seine Entscheidungen Menschenleben betrafen. Bei der Planung des Judenmords ist er genauso akribisch vorgegangen wie in allen anderen Belangen. Lischka hat nur in nackten Zahlen und Einheiten gedacht. Die Menschen hinter diesen Zahlen haben ihn nicht interessiert. Und weil er so akribisch war, kann es auch gar nicht sein, dass er nicht genau wusste, was er tat. Ich glaube nicht, dass er seine Taten bereut hat. Nach seiner Überzeugung hatte er damals nur seine Arbeit getan.

Wenn ich Lischka heute noch mal treffen könnte, hätte ich viele Fragen an ihn. Ich würde ihn nach dem „Warum“ fragen wollen. Durch das Wissen, das ich heute habe, könnte ich so viele Dinge hinterfragen. Und weil er so intelligent war, denke ich auch, dass er auf diese Fragen eingegangen wäre. Als jüngerer Mann mit weniger Hintergrundwissen konnte ich so viele Fragen nicht stellen. Das habe ich häufig bereut.

Anmerkungen: