Der Lischka Prozess

Raphaela Häuser, Die „Rache Nazi-Deutschlands“? Frankreichs Deutschlandbild im Spiegel der Presseberichterstattung zum Fall Lischka, in: Anne Klein (Hrsg.) Der Lischka-Prozess. Eine jüdisch-französisch-deutsche Erinnerungsgeschichte, Berlin: Metropol 2013, S. 203-2017

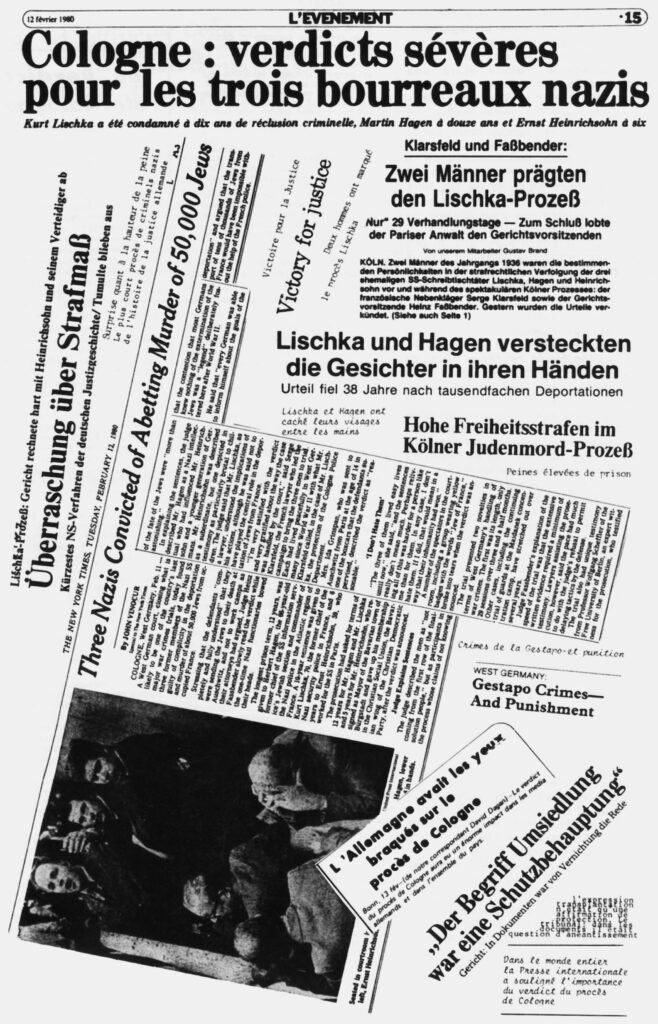

Collage von Schlagzeilen, zusammengestellt von den F. F. D. J. F.

Additif au mémorial de la déportation des Juifs de France/Le Procès de Cologne. Herausgegeben von den Fils et Filles des Déportés Juifs de France und der Beate Klarsfeld Foundation, Paris 1980.

Am 9. Juli 1974 wurde Beate Klarsfeld wegen der versuchten Entführung Kurt Lischkas im Jahr 1971 zu zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Dazu schrieb zwei Tage später die französische Tageszeitung Le Monde:

„Nicht mit dem Deutschland Lischkas und der Kölner Richter wollen die Franzosen eine Europäische Union, sondern mit dem Deutschland von Willy Brandt und Beate Klarsfeld. […] Die Franzosen werden das Urteil vom Dienstag mit gutem Recht anführen, um ihren nächsten Nachbarn vor Augen zu halten, dass die Europäische Union nicht nur eine Angelegenheit des Handels ist […]. Sie ist auch eine Angelegenheit der Menschen.“1

Nicht zuletzt aufgrund seiner Beteiligung an der größten Massenfestnahme im besetzten Frankreich, der Rafle du Vélodrome d’Hiver, war der Fall Kurt Lischka dort von beson- derem Interesse. Er hatte diese Razzia organisiert, bei der im Juli 1942 rund 13 000 ausländische Juden in Paris festgenommen, in der Arena der Pariser Radrennbahn Vélodrome d’Hiver zusammengetrieben und schließlich deportiert worden waren. Insgesamt war Lischka als ehemaliger stellvertretender Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes in Paris mitverantwortlich für die Deportation von über 70 000 Juden aus dem besetzten Frankreich.

Neben Herbert Hagen – persönlicher Referent des Höheren SS- und Polizeiführers für Nordfrankreich und Belgien – und Ernst Heinrichsohn – Sachbearbeiter im Judenreferat des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes –, die 1979 gemeinsam mit ihm angeklagt wurden, gehörte Lischka zu einer Reihe von Tätern, die wegen ihrer Verbrechen bereits in Frankreich in Abwesenheit verurteilt worden waren. Doch die Möglichkeit einer Anklage gegen diese Täter vor einem deutschen Gericht war lange durch den sogenannten Überleitungsvertrag blockiert gewesen.2 Gleichzeitig schloss Artikel 16 des Grundgesetzes eine Auslieferung deutscher Staatsangehöriger an andere Staaten aus. Eine Klageerhebung gegen die infrage stehende Tätergruppe sollte durch ein 1971 von Deutschland und Frankreich unterzeichnetes Zusatzabkommen zum Überleitungsvertrag ermöglicht werden. Da der Bundestag sich aber jahrelang nicht mit dem Zusatzabkommen befasste, blieben Verfahren dieser Art in der Schwebe. Zwischen der Unterzeichnung des Zusatzabkommens im Jahr 1971 und seiner Ratifizierung 1975 vergingen allein vier Jahre.3 Einige Politiker widersetzten sich dem Zusatzabkommen vehement. Dabei kam dem Berichterstatter im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Ernst Achenbach (FDP), eine Schlüsselrolle zu. Achenbach selbst war in der Deutschen Botschaft im besetzten Paris tätig gewesen4 und setzte sich offen für ein Ende der Strafverfolgung von NS-Tätern ein.5

„Verkehrte Welt“ – Skandalisierung des Umgangs mit NS-Verbrechen

Gegen diese Täterseilschaften kämpften Beate und Serge Klarsfeld mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern jahrelang in einer aus zahlreichen Einzelaktionen bestehenden Kampagne, die mit dem spektakulären Versuch, Kurt Lischka zu ent- führen, am 22. März 1971 begann und am 11. Februar 1980 mit den Urteilen des Kölner Gerichts gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn zu sechs, zehn und zwölf Jahren endete.

Dabei bedienten sich die Klarsfelds einer ausgeklügelten Strategie. Deren wesentliche Bestandteile waren erstens der Vergleich zwischen dem deutschen Umgang mit NS-Tätern auf der einen Seite und dem Umgang mit den französischen Überleben- den, die als Demonstranten nach Köln kamen, auf der anderen Seite und zweitens die medienwirksame Skandalisierung der eigenen Aktionen und anderer themenrelevanter Ereignisse. Drittens wurden die Täter namentlich benannt. Anhand von Dossiers und in öffentlichen Aktionen wurden an ihren Arbeits- und Wohnorten ihre Lebensläufe und früheren Funktionen im NS-Regime bekannt gemacht. Die Straffreiheit der Täter, ermöglicht durch die erwähnte juristische Lücke, wurde öffentlich angeprangert. Diese Kombination von Aktionen eignete sich optimal, um die Presse einzubeziehen: Durch die Skandalisierung war eindeutig ein erhöhter Nachrichten- wert gegeben, und die Thematik der NS-Verbrechen sowie die Beteiligung der Opfer emotionalisierten die Situation zusätzlich.

Festnahmen der französischen Demonstranten und Prozesse gegen dieselben wurden gezielt provoziert und dann in Kontrast zur jahrelangen Untätigkeit der Justiz im Hinblick auf die Taten der NS-Funktionäre gesetzt. Die Selbstinszenierung als Opfer war fester Bestandteil der Strategie, wie Serge Klarsfeld erklärte: „Wir hatten also die Wahl, entweder blutige Attentate zu verüben oder selber Opfer zu werden – so oft, wie es nötig war, um unsere Ideen und unseren Wunsch nach Gerechtigkeit durchzusetzen.“6 Die Klarsfelds und ihre Unterstützer entschieden sich für die zweite Möglichkeit und führten so der Öffentlichkeit die Ungerechtigkeit im Umgang mit den Opfern des Nationalsozialismus plastisch vor Augen. Die Straffreiheit der NS-Täter als Kontrast zu den Anklagen gegen das Ehepaar Klarsfeld und seine Mitstreiter wurden sowohl in der französischen als auch in der deutschen Presse unzählige Male erwähnt. L’Aurore schrieb im Juli 1974 zum Klarsfeld-Prozess: „Die Kriminelle ist sie. Und Kurt Lischka ist der Kläger, der Ankläger. Es ist klar, dass ein solcher Prozess nur im Tumult enden kann.“7 Explizit sprach die Verkehrung der Rollen auch die französische Wochenzeitschrift L’Express an: „Das Resultat: Ein trügerischer Prozess, bei dem alles verkehrt herumläuft.“ Lischka als Belastungszeuge und diejenige, die für Millionen von Toten kämpfte, auf der Anklagebank, das war für L’Express eine „unglaubliche Vertauschung der Rollen, geschützt durch das Gesetzbuch, die Gesetze und den Rechtsweg. […] Kafka multipliziert mit König Ubu.“8

Die Opferrolle betonten die französischen Aktivistinnen und Aktivisten auch durch ihre öffentlichen Auftritte in der Kleidung von KZ-Häftlingen. Zum ersten Mal nach 1945 wurde die gestreifte Häftlingskleidung von Ralph Feigelson, einem ehemaligen Résistance-Kämpfer und Auschwitz- Überlebenden, getragen, der am 1. April 1971 in Begleitung von Beate Klarsfeld den Kölner Justizpalast betrat, um dort belastende Dokumente zu Lischka, Hagen und Achenbach zu übergeben.9 Auch drei französische Zeugen, die 1974 im Klarsfeld-Prozess über Lischkas Tätig- keit in Frankreich berichten sollten, erschienen in KZ-Kleidung. Darüber hinaus verursachten sie im Gerichtssaal einen Tumult, bis schließlich einer, so der Kölner Stadt-Anzeiger, „unter den Schlägen eines Justizbeamten […] wie leblos auf dem Flur des Gerichts zusammen[brach]“.10 In der französischen Presse lastete man dies dem Richter an, der „die französischen Deportierten in ihren düsteren blau-weiß gestreiften Uniformen, die gekommen sind, um zugunsten von Madame Klarsfeld auszusagen und zu erzählen, wie sie vom infamen Lischka und seinen Schergen gequält worden waren, von der deutschen Polizei niederknüppeln und zusammenschlagen lässt“.11 Potenziert wurde dieses Täter-Opfer-Spiel durch das damit verbundene Element der Festnahme:

Nach dem gleichen Prinzip entwickelten spektakuläre Bilder Symbolkraft, die Beate Klarsfeld im April 1974 bei der Verhaftung in Dachau in Begleitung von zwei Männern in gestreifter Kleidung zeigten.12 Im Mai 1976 erschien im Prozess gegen einige französische Demonstranten, die 1975 in und vor Lischkas Büro demonstriert hatten, eine der Angeklagten ebenfalls im Häftlingsanzug vor Gericht.13 Bei einer wiederholten Demonstration vor Lischkas Büro am Tag der Gerichtsverhandlung wurden noch einmal französische Demonstranten in KZ-Kleidern von deutschen Polizisten abgeführt,14 und auch beim Lischka-Prozess tauchte der Häftlingsanzug wieder auf.15 Parallel zur Verwendung der Häftlingskleidung hefteten sich einige Demonstranten bei Aktionen und im Zuschauersaal im Gericht gelbe Davidsterne16 oder gelbe Anstecker mit der Aufschrift „Juif de France“ an die Kleidung.17

Der von den Klarsfelds und ihren Mitstreitern ausgeübte Druck war zumindest in den Augen der Presse auch von Erfolg gekrönt: Über eine Demonstration ehemals aus Frankreich deportierter Juden in der Bannmeile vor dem Bonner Parlamentsgebäude am 2. Mai 1974 hieß es in Le Monde, die Polizei habe sich nicht getraut einzugreifen, sodass man die Demonstranten schließlich mit der Rasen-Sprinkleranlage vertrieben habe.18 Auch im Bericht über eine der Demonstrationen vor Kurt Lischkas Büro wurde erwähnt, dass die Polizei sich nicht getraut habe, gegen die Demonstranten vorzugehen.19 In der deutschen Presse hingegen echauffierte man sich über den Druck aus Frankreich und über die Presse in Israel, deren Kommentare „nicht frei von emotionaler Übertreibung“20 seien.

Im Zusammenhang mit dem Klarsfeld- Prozess 1974 schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Richter behandele Beate Klarsfeld „wie ein rohes Ei“, da in Frankreich und Israel der Eindruck geschürt werde, „im Fall Klarsfeld würden in Deutschland die Unschuldigen angeklagt und die Schuldigen als Zeugen beigerufen.“21 Polemisch überspitzt fragte die Frankfurter Allgemeine Zeitung kurz darauf: „Was aber soll man dazu sagen, dass das israelische Parlament die Behörden der Bundesrepublik aufforderte, den Prozess gegen Frau Klarsfeld zu annullieren? Glaubt man in Jerusalem, wir hätten eine volksdemokratische Justiz, die sich von der politischen Gewalt Befehle geben läßt?“22

Die Demonstrationen gegen die Klarsfeld-Verurteilung wurden in der Süddeutschen Zeitung als „hektische antideutsche Proteste“ bezeichnet. Vor allem die Positionierung der französischen Presse wurde kritisch beurteilt: „Größer dürfte der moralische Schaden sein, den eine teilweise entfesselte Reaktion eines Teils der Pariser Presse beim Publikum beider Länder hinterlassen hat.“23 Anstoß erregte auch der Artikel „Une gifle“ (Eine Ohrfeige) aus Le Figaro, der das Urteil gegen Beate Klarsfeld mit Anspielung auf die Auseinandersetzung zwischen Beate Klarsfeld und dem Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger als „Ohrfeige“ bezeichnete, die man in Frankreich nicht bereit sei hinzunehmen.24 Noch im Februar 1976 polemisierte Libération anlässlich der selbst inszenierten Festnahme von Serge Klarsfeld in Frankfurt am Main: „Die alten Nazi-Verantwortlichen können ruhig schlafen. Monsieur Schmidt sorgt dafür.“25

Während des Klarsfeld-Prozesses 1974 war die französische Berichterstattung ein Thema in der deutschen Presse: Dort trete, so beispielsweise die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der eigentliche Gegenstand des Prozesses, nämlich der Entführungsversuch, in den Hintergrund. Im Mittelpunkt des Interesses stehe hingegen Lischkas Beteiligung als Zeuge der Anklage, „während Beate Klarsfeld“, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung L’Aurore kritisch zitierte, „‚in die Rolle eines Feindes der Öffentlichkeit‘ versetzt ist“. Weiterhin spreche Combat von einer „‚Revanche der Gestapo‘“.26 Die Handgreiflichkeiten zwischen französischen Prozessbeobachtern und deutschen Justizbeamten erregten in Frankreich im Verlauf des Prozesses besonders große Aufmerksamkeit. Neben den Zeugen in KZ-Häftlingskleidung wurde unter anderem Jean Pierre-Bloch – Vorsitzender der Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICA) und ehemaliger französischer Innenminister in der provisorischen Regierung von Charles de Gaulles – von Justizbeamten geschlagen.27 Le Figaro schlussfolgerte aus den Tumulten im Gerichtssaal: „In Frankreich ehrt man die Opfer des Nationalsozialismus. In Deutschland schlägt man sie.“28 Darüber hinaus wurde der deutschen Justiz Wohlwollen gegenüber NS- Tätern unterstellt: „Für die deutsche Justiz ist dieser Widerling [Kurt Lischka] ein Opfer und Madame Klarsfeld eine gemeine Kriminelle.“29 L’Express ging sogar so weit, die deutschen Richter mit „Befehlsempfängern“ der NS-Diktatur zu vergleichen: „Ein weiteres Mal verwandeln sich die Deutschen in Roboter, die mechanisch die Gesetze anwenden. So wie andere von 1933 bis 1945 mechanisch die erteilten Befehle ausführten. Ohne sich zu fragen wozu, ohne ihr Gewissen zu befragen.“30

Aufmerksamkeit erregte neben dem Umgang mit Pierre-Bloch auch die Art und Weise, wie das Einschreiten des französischen Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing in Deutschland beurteilt wurde.31 Der forderte für den Klarsfeld- Prozess eine Anhörung französischer Zeugen und mahnte gleichzeitig die Ratifizierung des Zusatzabkommens in Deutschland an.32 L’Aurore arbeitete hier mit dem Bild von Giscard d’Estaing, der in die Arena hinabsteigt, um Beate Klarsfeld zu helfen.33 Die Süddeutsche Zeitung hingegen bezeichnete die Einmischung Giscard d’Estaings als „nicht sehr glücklich“.34 René Clavel, Präsident der Union Nationale des Déportés, Internés et Victimes de Guerre, soll bei seiner Zeugenaussage im Klarsfeld- Prozess 1974 geäußert haben, „er sei vom französischen Staatspräsidenten beauftragt und spreche ‚für ganz Frankreich‘. Die ganze Welt blicke auf dieses Gericht.“35 Vermutlich hatte die Tatsache, dass der hier thematisierte Konflikt endgültig internationale Dimensionen annahm, Anteil daran, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt nun bei einem Treffen mit Giscard d’Estaing selbst das Zusatzabkommen zur Sprache brachte und eine baldige Ratifizierung in Aussicht stellte.36

Nach der Urteilsverkündung wurde neben den Einschätzungen zum gegen Beate Klarsfeld verhängten Strafmaß auch der Umgang mit NS-Verbrechen im Allgemeinen diskutiert und nicht selten vom Klarsfeld-Urteil auf das Ganze geschlossen. Laut der französischen Presse wurde das Urteil von den deutschen Kollegen unkommentiert referiert 37 oder gar gerechtfertigt. 38 Über die Süddeutsche Zeitung schrieb Combat, sie habe sich wohl nicht getraut, ihre Meinung zu sagen, und gebe deswegen die Stellungnahme des israelischen Parlaments wieder.39 Der LICA-Vorsitzende Pierre-Bloch wurde in France Soir mit dem Kommentar zitiert, das Urteil sei die „Rache Nazi-Deutschlands“,40 und Le Figaro sah in dem Urteil eine „Kränkung“ Giscard d’Estaings.41

Nur für die Klarsfelds kam die Verurteilung Beates zu einer Bewährungsstrafe von zwei Monaten gerade recht, passte sie doch perfekt in ihre Strategie. Serge Klarsfeld kommentierte später im Gespräch mit Claude Bochurberg : „Unsere Strategie war es, uns mit Fingerspitzengefühl in eine bestimmte Form der Illegalität zu begeben, so dass wir uns im Gefängnis wiederfinden und dadurch einen Skandal auslösen würden, um damit die deutsche Gesellschaft in die Knie zu zwingen.“42 Eine Skandalisierung, die mit der Verurteilung von Beate Klarsfeld im Juli 1974 einen ersten politischen Erfolg errang: Im Folgenden entbrannte in der Presse eine Debatte um die Verschleppung der Ratifizierung des Zusatzabkommens und die damit verbundene Blockierung der Prozesse gegen NS-Täter. Diese Debatte wurde vom ehemaligen NRW-Justizminister Josef Neuberger (SPD), der diese Angelegenheit als „gewaltige Ohrfeige für den Bundestag“43 bezeichnete, direkt auf das Gerichtsurteil gegen Beate Klarsfeld und den damit zusammenhängenden Druck aus Frankreich zurückgeführt.44

Ratifizierung des Zusatzabkommens – der Schlussstrich für Achenbach

Im Zuge dieser Diskussionen geriet Ernst Achenbach, Berichterstatter im Auswär- tigen Ausschuss des Bundestages, zunehmend unter Druck. Er trat die Flucht nach vorn an und forderte nun öffentlich eine Generalamnestie für NS- Verbrecher45 – eine Forderung, die er bereits 1950 gestellt hatte, als er einen Entwurf zu einer Generalamnestie für Kriegsverbrecher in den Landtag von Nordrhein-Westfalen einbrachte.46 Anders als in den 1950er-Jahren brach Achenbach sein Vorstoß 1974 politisch das Genick: Ende Juli trat er unter dem öffentlichen Druck als Bericht- erstatter des Auswärtigen Ausschusses zurück,47 im November des gleichen Jahres gab er den Vorsitz der Kommission für Entwicklung und Zusammenarbeit des Europaparlamentes ab.48

Die Enthüllung, dass der Befürworter einer Generalamnestie, Ernst Achenbach, jahrelang auf einflussreichem Posten das Zusatzabkommen blockiert hatte, bestärkte die französische Presse in ihrer Meinung über Deutschland. Humanité bezichtigte Teile der deutschen Presse, gemeinsam mit Achenbach ein „Vergessen“ der NS-Verbrechen zu „predigen“,49 und Le Figaro war sich sicher, dass zahlreiche westdeutsche Abgeordnete so dachten wie Achenbach.50 France Soir behauptete sogar: „Zahlreich sind die Deutschen, die wie [Achenbach] finden, dass man 30 Jahre nach dem Krieg ‚einen Schlussstrich ziehen‘ müsse“.51 Le Monde wies folge- richtig darauf hin, dass Achenbach mit seiner Blockade kein leichtes Spiel gehabt hätte, wenn nicht andere politische Entscheidungsträger der gleichen Meinung gewesen wären,52 und bezeichnete Achenbach als „Sündenbock“.53 Tatsächlich finden sich dahingehende Hinweise auch in der deutschen Presse, die detailliert über die Achenbach- Affäre berichtete und Namen nannte: Demnach habe neben diversen FDP-Abgeordneten auch die SPD-Fraktion das Zusatzabkommen nicht auf der Tagesordnung sehen wollen,54 und der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner habe schon vor der Unterzeichnung des Abkommens im Jahr 1971 gefragt: „Muß das sein? Das wird uns noch Ärger bringen.“55

„Ohrfeigen-Beate“ oder Frau Klarsfeld? – Täter- und Opferdarstellungen

Wie sich unter dem Druck der Öffentlichkeit die Darstellung ändern kann, lässt sich an der Verwendung von wertenden Beinamen für Beate Klarsfeld auf der einen und Lischka, Hagen und Heinrichsohn auf der anderen Seite beispielhaft zeigen. Die wohl bekannteste Aktion Beate Klarsfelds, die Kiesinger-Ohrfeige aus dem Jahr 1968, wurde im Zusammenhang mit Beate Klarsfeld inflationär erwähnt.56 In der Kölnischen Rundschau verstieg sich der Autor Georg Bönisch im Zuge der Berichterstattung über den Klarsfeld-Prozess zur Titulierung der Angeklagten als „Ohrfeigen-Beate“.57 Vergleichbare Beinamen für Beate Klarsfeld finden sich in der französischen Presse hingegen nicht. Signifikant ist in diesem Zusammenhang, dass nach der internationalen Empörung über das Urteil gegen Beate Klarsfeld der Beiname „Ohrfeigen-Beate“ verschwand.58

Zur Begnadigung von Beate Klarsfeld im Mai 1979 nannte die Kölnische Rundschau Kurt Lischka dann einen „SS-Bonzen“,59 während mit Beginn des Lischka-Prozesses in der Kölnischen Rundschau die ellip tisch verkürzten Namensgebungen „SS-Hagen“60 und „SS-Lischka“61 im Stil der Boulevard-Presse Eingang fanden.62 In der Zeit fallen die Schlagzeile „Die Bürokraten des Bösen“63 und in der Frankfurter Rundschau die reißerische Titulierung der drei Angeklagten als „Judenjäger von Paris“64 auf. Obwohl es in der französischen Presse im Gegensatz zur deutschen unüblich ist, einen Familiennamen ohne Anrede oder Titel zu verwenden, finden sich auch in der französischen Berichterstattung zum Lischka-Prozess verbreitet wertende Titulierungen, die sich allerdings nur auf die NS-Täter beziehen. So fällt die gehäufte Verwendung der Vokabel „bourreau“ (Henker) auf: L’Humanité titelte auf Seite eins zum Prozessauftakt mit der Überschrift: „Der Prozess des Henkers Lischka“,65 France Soir bezeichnete die Angeklagten als „die drei Nazihenker“66 und L’Aurore als „Judenhenker“.67 Hagen wurde in La Dernière Heure Lyonnaise als „Schläch- ter von Paris“68 bezeichnet, und in Libération wurden die Angeklagten ironisch als

„drei Lügengreise oder tatsächlich an Amnesie Leidende“69 charakterisiert.

„Pöbel“ und „Pack“ vor den Toren des Gerichts – ein französischer Prozess in Deutschland?

Änderte sich nach dem Prozess gegen Beate Klarsfeld zwar der Blick der deutschen Presse auf die deutsch-französische Aktivistin, so fällt doch die Darstellung der französischen Demonstranten als Gewalttäter während des Lischka-Prozesses auf. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß es gar: „An der Gewalt, die hier von französischen Demonstranten gegen deutsche Beamte verübt wird, ist nichts zu beschönigen. […] Der Rechtsstaat darf sich […] kein Tribunal oktroyieren lassen, auch nicht von den Hinterbliebenen jener Opfer, für deren Massensterben Lischka verantwortlich sein mag.“70 Auch wenn es in der deutschen Presse unterschiedliche Beurteilungen zum Fall Lischka gab, wurde auch jetzt wieder vor allem die negative Berichterstattung über die französischen Aktivisten in den französischen Medien aufgegriffen: Die Tatsache, dass die Stuttgarter Zeitung die französischen Demonstranten gar als „Pöbel“ und „Pack“ bezeichnete, wurde in France Soir rezipiert.71 Auch wurde über den tendenziösen Kommentar eines Journalisten in der Bonner Rundschau berichtet, der im Zusammenhang mit dem „Fall Lischka“ von einem, so Le Monde, „Lynchprozess“ gesprochen habe.72

Im November 1979 berichtete Le Monde über eine ZDF-Dokumentation, in der gezeigt wurde, wie die Einwohner von Bürgstadt nahezu geschlossen hinter ihrem Bürgermeister Heinrichsohn ste- hen.73 In der französischen Zeitung hieß es, die Reportage sei zwar zu einer guten Sendezeit ausgestrahlt worden, habe aber kaum Reaktionen hervorgerufen, keine deutsche Zeitung habe die Sendung thematisiert.74 Durch die deutsche Berichterstattung zum Prozessauftakt drängte sich der Eindruck auf, der Lischka-Prozess sei ein „französischer Prozess in Deutschland“. Zahlreiche Zeitungen berichteten wie schon beim Prozess gegen Beate Klarsfeld vor allem über die Auseinandersetzungen zwischen französischen Demonstranten und deutscher Polizei, wobei die Darstellung in den meisten Fällen zuungunsten der Franzosen ausfiel.75 Ausführlich tat dies die Kölnische Rundschau in einem Kommentar: Dort wurde einleitend auf die Schwere der Verbrechen an den französischen Juden hingewiesen, die der Hintergrund des Prozesses seien. Dann aber heißt es: „Das muß man wissen, wenn man danach fragt, ob diese Franzosen ein Recht haben, sich als Rüpel, Schreier oder Schläger zu benehmen und zu betätigen. Nein, sie haben dieses Recht nicht. Wir sollten uns freilich hüten, ihnen ihr Verhalten als Rechtsbruch vorzuwerfen. […] Nur: Die Franzosen selbst müssen sich genauso dar- über im klaren sein, daß sie mit ihrem Verhalten die Justiz arg strapazieren.“76

Derartige Kommentare sorgten für Verstimmungen in der französischen Presse, die die Berichterstattung der deutschen Kollegen genau beobachtete: „Die Zwischenfälle zwischen jüdischen Demonstranten und der deutschen Polizei […] haben in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem gewissen Interesse am Prozess geführt, das allerdings den kleinen Mann auf der Straße nicht berührt. Die Zeitungen ihrerseits haben dem Prozess bedeutenden Platz eingeräumt, wenn auch hauptsächlich um über die tumultartige Atmosphäre zu Beginn zur berichten – und diese teilweise zu stigmatisieren.“77

Sensibel nahm die französische Seite wahr, dass der Bonner Generalanzeiger „nicht ohne Arglist“ anmerkte, auch die französischen Helfer bei Razzien hätten sich den erteilten Befehlen gebeugt.78 Dabei war die Straffreiheit der NS- Kollaborateure im eigenen Land in der französischen Presse durchaus präsent und wurde kommentiert: „Auch hierzulande hat man es nicht eilig“,79 schrieb L’Humanité während des Lischka-Prozesses. Jean Pierre-Bloch wurde mit einer kritischen Position zum Umgang mit NS-Verbrechen in Frankreich zitiert: „Es wäre wünschenswert, dass jetzt in Frankreich die Franzosen, deren Verantwortung an der ‚Rafle du Vel’ d’hiv‘ bekannt ist, nicht mehr in Freiheit leben würden.“80 Weiter hieß es im Zusammen- hang mit dem Lischka-Prozess, der Richter Faßbender habe sich erstaunt gezeigt, dass hochrangige französische NS-Täter noch nicht vor Gericht gestellt wurden.81 Und Le Figaro bemängelte schon 1974, das deutsch-französische Zusatzabkommen sei in Frankreich ebenfalls noch nicht ratifiziert.82

Die Urteilsverkündung im Prozess gegen Lischka, Hagen und Heinrichsohn wurde in der deutschen Presse als vernünftig angesehen, und diese Einschätzung der deutschen Kollegen wurde wiederum in den französischen Zeitungen wieder- gegeben: „Laut der Kölnischen Rundschau, der konservativen Kölner Tageszeitung, ‚könnte das, was in Köln passiert ist, als Beispiel dienen für den Umgang der Justiz mit NS-Verbrechern‘. Die Stuttgarter Nachrichten (unabhängig) ehren Serge und Beate Klarsfeld […]. Der Bonner Generalanzeiger (liberal) erkennt an, dass ‚die Angeklagten ihre Strafe verdient haben‘.“

Eingefangene Stimmen aus der deutschen Bevölkerung deuten jedoch an, dass von der veröffentlichten Meinung der Zeitungen durchaus nicht auf die Einstellung aller Westdeutschen geschlossen werden konnte: Eine Reportage der Libération konstatierte durchaus „heftige Reaktionen“ und zitierte einen Passanten mit folgen- den Worten: „Wir haben genug von all diesen Geschichten. Glauben Sie nicht, dass man Lischka und seine Kompanie nach 30 Jahren endlich in Ruhe lassen sollte? Die Juden sollen jetzt ruhig werden.“83

Die französischen Zeitungen betonten beim Lischka-Prozess durchaus die zügige Durchführung der Verhandlung im Vergleich zu anderen NS-Prozessen in Deutschland und lobten die Verhandlungsführung des Richters.84 Weiterhin hieß es anerkennend: „Die Richter wussten es vor allem zu verhindern, dass der Lischka- Prozess zu einem Prozess der Franzosen gegen Deutschland wurde.“85

Anmerkungen

1 L’Allemagne de Kurt Lischka et celle de Willy Brandt, in: Le Monde vom 11. Juli 1974.

2 Die juristischen Hintergründe des Überleitungsvertrags werden im Beitrag von Ingo Müller in diesem Band erläutert.

3 Vgl. Bernhard Brunner, Die juristische Aufarbeitung der in Frankreich verübten NS- Gewaltverbrechen durch die bundesdeutsche Justiz, in: Anne Klein/Jürgen Wilhelm (Hrsg.), NS- Unrecht vor Kölner Gerichten nach 1945, Köln 2003, S. 193 f.

4 Vgl. dazu Serge Klarsfeld, Die Endlösung der Judenfrage. Deutsche Dokumente 1941– 1944, Paris 1977, S. 231 f.

5 Vgl. Marc von Miquel, Juristen: Richter in eigener Sache, in: Norbert Frei (Hrsg.), Karrie- ren im Zwielicht. Hitlers Eliten nach 1945, Frankfurt a. M./New York 2001, S. 181–240, hier S. 233 f.

6 Claude Bochurberg, Entretiens avec Serge Klarsfeld, Paris 1997, S. 95.

7 Beate Klarsfeld risque la prison à Cologne, in: L’Aurore vom 3. Juli 1974.

8 Beate et les robots, in: L’Express vom 15. bis 21. Juli 1974.

9 Vgl. Statt des SS-Mannes sitzt seine Verfolgerin in Haft, in: Kölner Stadtanzeiger vom 2. April 1971.

10 Schlägerei bei Prozeß gegen Beate Klarsfeld, in: Kölner Stadtanzeiger vom 4. Juli 1974.

11 Ils ont osé, in: Combat vom 10. Juli 1974.

12 Beate Klarsfeld arrêtée à Dachau, in: L’Aurore vom 18. April 1974.

13 Vgl. Im KZ-Kittel vor Gericht erschienen, in: Kölner Stadtanzeiger vom 20. Mai 1976.

14 Vgl. Un groupe de Français manifestent contre Kurt Lischka, ancien commandant de la police de sécurité nazie à Paris, in: Le Monde vom 9. Mai 1974.

15 Vgl. etwa „Retour à l’Holocauste“, in: L’Aurore vom 24. Oktober 1979; Mit Tränengas zum Sturm auf das Gericht, in: Kölnische Rundschau vom 24. Oktober 1979.

16 Vgl. Huit jeunes juifs français, in: Le Monde vom 26./27. Juni 1975; Incidents à Cologne au début du procès de neuf Français, in: Le Monde vom 20. Mai 1976; Prozeß gegen Franzosen begann mit Demonstrationen im Gerichtssaal, in: Kölnische Rundschau vom Mai 1976.

17 Vgl. Les trois bourreaux ont caché leur visage aux fils de leurs victimes, in: France Soir vom Oktober 1979. Vgl. auch „2000 juifs manifestent contre l’oubli“, in: Le Républicain Lor- rain vom 1. Februar 1980.

18 Vgl. Une cinquantaine d’anciens déportés français manifestent à Bonn en faveur de Mme Beate Klarsfeld, in: Le Monde vom 4. Mai 1974.

19 Des Français manifestent à Cologne, in: France Soir vom 21. Mai 1976.

20 Schuld ohne Sühne, in: Kölner Stadtanzeiger vom 15. Juli 1974.

21 Beate Klarsfeld wünscht ein Tribunal, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. Juni 1974. Ganz anders als in dem hier zitierten Beitrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird das Verhalten von Richter Somoskeoy gegenüber Beate Klarsfeld in den Beiträgen von Jens Tanz- mann und Anne Klein, Prendre le Parole, in diesem Band dargestellt.

22 Lischka und Klarsfeld, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 11. Juli 1974.

23 Proteste in Paris gegen Klarsfeld-Urteil, in: Die Welt vom 11. Juli 1974.

24 Vgl. Une gifle, in: Le Figaro vom 10. Juli 1974.

25 RFA: Serge Klarsfeld en prison, in: Libération vom 6. Februar 1976. Serge Klarsfeld, der ange- reist war, um Unterlagen zu Ernst Heinrichsohn zu überbringen, hatte die Staatsanwaltschaft selber darauf hingewiesen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege.

26 Paris über Klarsfeld-Prozeß beunruhigt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. Juli 1974. Hier bleibt anzumerken, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung in diesem Fall irrt. L’Aurore zitiert nämlich seinerseits die israelische Zeitung Ma’ariv mit dieser Bemerkung. Vgl. Beate Klarsfeld risque la prison à Cologne, in: L’Aurore vom 3. Juli 1974.

27 Vgl. Zeugen sagten über Lischkas Taten aus, in: Kölner Stadtanzeiger vom 3. Juli 1974.

28 Vifs incidents au procès de Beate Klarsfeld à Cologne, in: Le Figaro vom 2. Juli 1974.

29 Ils ont osé, in: Combat vom 10. Juli 1974.

30 Beate et les robots, in: L’Express vom 15. bis 21. Juli 1974.

31 Vgl. Paris über Klarsfeld-Prozeß beunruhigt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. Juli 1974.

32 Vgl. Une lettre de Giscard provoque une tempête au procès de Beate Klarsfeld, in: France Soir vom 3. Juli 1974.

33 Beate Klarsfeld risque la prison à Cologne, in: L’Aurore vom 3. Juli 1974.

34 Vgl. Klarsfeld – Protest mit falscher Adresse, in: Süddeutsche Zeitung vom 11. Juli 1974.

35 Prozeß wurde schon wieder unterbrochen, in: Kölner Stadtanzeiger vom 4. Juli 1974.

36 Vgl. Vertrag über NS-Täter bis Endes dieses Jahres, in: Kölnische Rundschau vom 10. Juli 1974.

37 Vgl. Manifestation contre le verdict de Cologne, in: L’Humanité vom 11. Juli 1974; Le procès Klarsfeld: neutralité confortable en RFA, in: Combat vom 11. Juli 1974.

38 Vgl. Le chancelier peut promettre, c’est le Bundestag qui décide, in: Le Figaro vom 11. Juli 1974.

39 Vgl. Le procès Klarsfeld: neutralité confortable en RFA, in: Combat vom 11. Juli 1974.

40 Vgl. Beate Klarsfeld (prison ferme) fera appel, in: France Soir vom 11. Juli 1974.

41 Vgl. Beate Klarsfeld condamnée à 2 mois de prison, in: Le Figaro vom 10. Juli 1974.

42 Bochurberg, Entretiens avec Serge Klarsfeld, S. 95.

43 Vgl. Tollé en France contre l’inique condamnation de Beate Klarsfeld, in: Combat vom 11. Juli 1974.

44 Vgl. Auch die CDU greift Achenbach an, in: Die Welt vom 13. Juli 1974; Ein Fall von Vergan- genheitsbewältigung, in: Frankfurter Rundschau vom 15. Juli 1974.

45 Vgl. Ach, ach, der Achenbach …, in: Der Spiegel 29/1974.

46 Vgl. Norbert Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Ver- gangenheit, München 1996, S. 256 f. Auch die Presse berichtet 1974 darüber. Vgl. etwa Ein Fall von Vergangenheitsbewältigung, in: Frankfurter Rundschau vom 15. Juli 1974.

47 Vgl. Achenbach verzichtet auf das Amt des Berichterstatters, in: Frankfurter Allgemeine Zei- tung vom 23. Juli 1974.

48 Vgl. Achenbach gibt Posten im Europa-Parlament ab, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. November 1974.

49 Vgl. Nouvelles charges contre le député ouest-allemand Achenbach, protecteur de Kurt Lischka, in: L’Humanité vom 15. Juli 1974.

50 Vgl. Le chancelier peut promettre, c’est le Bundestag qui décide, in: Le Figaro vom 11. Juli 1974.

51 En finir avec le passé, in: France Soir vom 12. Juli 1974. Dies sieht im Übrigen auch Brun- ner so, der eine Emnid-Umfrage zum Zeitpunkt des Klarsfeld-Prozesses zitiert, nach der 60 Prozent der Deutschen einen Schlussstrich unter die NS-Prozesse befürworteten und nur 25 Prozent die Notwendigkeit weiterer Prozesse sahen. Vgl. Brunner, Juristische Aufarbeitung, S. 195.

52 Vgl. M. Achenbach assure qu’il ne „s’accrochera pas“ au poste de rapporteur de la commission des affaires étrangères, in: Le Monde vom 14./15. Juli 1974. Vgl. auch hier Brunner, Juristische Aufarbeitung, S. 194, der auf „starke Vorbehalte“ gegen das Zusatzabkommen in allen Par- teien hinweist.

53 Vgl. Un député sans mémoire, in: Le Monde vom 14./15. Juli 1974.

54 Vgl. Neue Kritik der SPD an Achenbach, in: Kölnische Rundschau vom 16. Juli 1974; Ein Fall von Vergangenheitsbewältigung in der FDP, in: Frankfurter Rundschau vom 15. Juli 1974.

55 Ebenda.

56 Kaum ein Artikel kommt ohne den Verweis auf Beate Klarsfelds Konfrontation mit dem ehe- maligen Bundeskanzler aus. Zum ersten Mal erscheint dieser Hinweis im Kontext der Lisch- ka-Entführung bereits am 23. März 1971 in der Kölnischen Rundschau („Klarsfeld wollte Kölner entführen“).

57 Vgl. etwa Beate Klarsfeld zum Prozess nach Köln überstellt, in: Kölnische Rundschau vom April 1974; Ostberliner Staranwalt trat wie ein Showstar auf, in: Kölnische Rundschau vom 6. Februar 1974. (Hier heißt es: „Um Ohrfeigen-Beate und ihren Serge ging es […]“), Ohrfeigen-Beate läßt ihren Prozeß platzen, in: Kölnische Rundschau vom 2. Februar 1974; Beate Klarsfeld will keine Märtyrerin sein, in: Kölnische Rundschau vom 26. Juli 1974; Die Zeugen weinten bei ihrer Aussage, in: Kölnische Rundschau vom 3. Juli 1974. Der Name Ohr- feigen-Beate wird bis auf eine Ausnahme nur von dem Journalisten Georg Bönisch gebraucht. Dennoch schreibt Bönisch an einer Stelle: „‚Ohrfeigen-Beate‘, wie sie […] allerorten genannt wird“. (Vgl. Auch Mörder haben Recht auf Menschenwürde, in: Kölnische Rundschau vom 10. Juli 1974).

58 Nur noch ein einziges Mal schreibt Bönisch danach von „Ohrfeigen-Beate“ (vgl. Zwei

Monate für Serge Klarsfeld, in: Kölnische Rundschau vom 10. Februar 1976).

59 Fünf Jahre gezaudert wegen 21 Tagen Haft, in: Kölnische Rundschau vom 18. Mai 1979. Auch hier ist der Autor des Artikels übrigens Georg Bönisch.

60 Wo ich helfen konnte, habe ich es getan, in: Kölnische Rundschau vom 3. November 1979.

61 SS-Lischka will sich zur Mordanklage nicht äußern, in: Kölnische Rundschau vom 15. November 1979.

62 Dass die Namensschöpfungen „SS-Lischka“ und „SS-Hagen“ im Grunde die wörtliche Über- setzung der Sprechchöre der immer wieder auftretenden französischen Demonstranten („Lischka SS, Hagen SS“) sind, ist gerade vor dem Hintergrund der teilweise polemischen Berichterstattung der Kölnischen Rundschau durchaus interessant.

63 Die Bürokraten des Bösen, in: Die Zeit vom 15. Februar 1980.

64 Später kamen die Nazis alleine zurecht, in: Frankfurter Rundschau vom 3. November 1979.

65 Le procès du bourreau Lischka, in: L’Humanité vom 23. Oktober 1979.

66 Les trois bourreaux nazis ont caché leur visage aux fils de leurs victimes, in: France Soir vomOktober 1979.

67 Beate Klarsfeld risque la prison à Cologne, in: L’Aurore vom 3. Juli 1971. Mit der Bezeich- nung „Henker“ für die Angeklagten wird in der deutschen Presse nur Serge Klarsfeld zitiert: Hagen: Habe an den Staat der Juden geglaubt, in: Kölner Stadtanzeiger vom 1. November 1979.

68 Kurt Lischka: dix ans de réclusion criminelle, in: Dernière Heure Lyonnaise vom 12. Februar 1980.

69 Cologne: la fin de l’affaire Lischka, in: Libération vom 12. Februar 1980.

70 Die Szene droht zum Tribunal zu werden, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24. Okto- ber 1979.

71 Vgl. Les nazis ont perdu la mémoire, in: France Soir vom 26. Oktober 1979.

72 Vgl. Le procès de Kurt Lischka ancien chef des services de sécurité nazis à Paris s’ouvre

à Cologne, in: Le Monde vom 23. Oktober 1979.

73 Die Geschichte dieser Fernsehdokumentation in Kennzeichen D ist nachzulesen im Interview mit der Journalistin Lea Rosh in diesem Band.

74 Vgl. Heinrichsohn? Un bon maire si gentil avec les enfants, in: Le Monde vom 10. November 1979. Dies stimmt indes nicht ganz. Bereits einen Tag zuvor, am 9. November 1979, berichtete Die Zeit unter dem Titel „Unser Bester“ ausführlich über die Haltung der Bürgstädter, wenn auch ohne die ZDF-Sendung explizit zu erwähnen.

75 Vgl. Tumulte zu Beginn des Lischka-Prozesses, in: Süddeutsche Zeitung vom 24. Oktober 1979; Mit Tränengas zum Sturm auf das Gericht, in: Kölnische Rundschau vom 24. Oktober 1979; Schlägerei vor Lischka-Prozeß, in: Kölnische Rundschau vom 24. Oktober 1979; NS- Prozess begann mit Schlägereien, in: Frankfurter Rundschau vom 24. Oktober 1979.

76 Recht und Rache, in: Kölnische Rundschau vom 25. Oktober 1979.

77 Les nazis ont perdu la mémoire, in: France Soir vom 26. Oktober 1979.

78 Vgl. Lischka-Morhange: Réflexions autour de deux procès, in: Quotidien de Paris vom 14. Februar 1980.

79 Me Borker: Comment se fait-il que les assassins soient toujours libres?, in: L’Humanité vomNovember 1979.

80 Le verdict de Cologne marque „un pas de plus pour la réconciliation entre la France et

l’Allemagne“ déclare M. Jean Pierre-Bloch, in: Le Monde vom 13. Februar 1980.

81 Vgl. Le procès Lischka dure depuis trois semaines, in: L’Humanité vom 12. November 1979.

82 Vgl. Procès Beate Klarsfeld: jugement attendu aujourd’hui, in: Le Figaro vom 9. Juli 1974.

83 Cologne aller-retour avec des „loubards sépharades“, in: Libération vom 2./3. Februar 1980.

84 Vgl. Kurt Lischka: la fin d’un procès „sous surveillance juive“, in: Libération vom 29. Januar 1980; Le procès Lischka est plus exceptionnel qu’exemplaire, in: Le Progrès vom Februar 1980; Cologne: la fin de l’affaire Lischka, in: Libération vom 12. Februar 1980; Verdict à Colo- gne, in: L’Humanité vom 12. Februar 1980.

85 Lischka: dix ans de réclusion, in: Le Figaro vom 12. Februar 1980.