Der Lischka Prozess

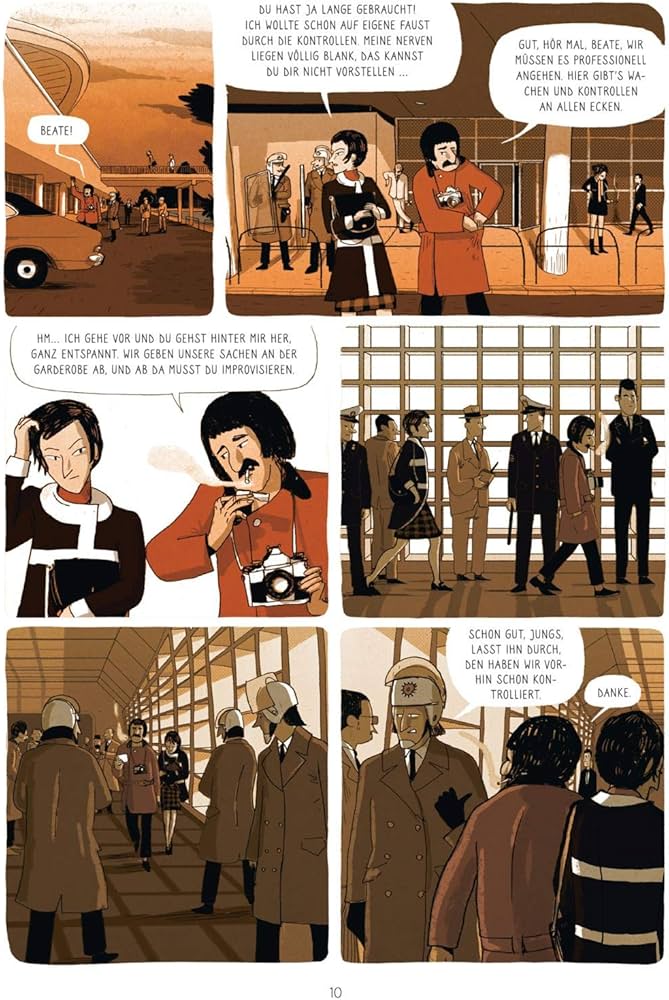

Am 7. Februar 1971 war ich in einer Gefängniszelle in Prag. Zwei Monate später war ich in einer anderen Gefängniszelle – diesmal in Köln. Ich hatte eine Kommandooperation geleitet, die darauf abzielte, einen der prominentesten NS-Verbrecher, S.S.-Obersturmbannführer Kurt Lischka, zu entführen. Wir hatten die rechtlichen Aspekte einer solchen Entführung sorgfältig studiert und uns auf die Meinung von Oberst Antoine Argoud, dem Anführer der terroristischen Organisation, die Algerien als französische Kolonie behalten wollte, gestützt, dass die Art und Weise, wie jemand, der in Abwesenheit verurteilt worden war, nach Frankreich zurückgebracht wurde, kein großes Hindernis für eine erneute Verhandlung darstellen würde. Male captus, bene detentus – illegal gefangen, legal festgehalten. Serge wandte sich an Marco, seinen alten Freund aus den Tagen der Politikwissenschaft, um Hilfe bei der Rekrutierung einer Anti-Lischka-Bande zu erhalten. Am Ende waren Marco und ich die einzigen nicht-jüdischen Mitglieder, ein Fotograf namens Elie, ein Arzt namens David und Serge waren als Juden dabei. Die Deutsche Volkszeitung, für die ich gearbeitet hatte, stellte die notwendigen Mittel zur Verfügung, obwohl nicht absichtlich. Sie hatten mich nach meinem Abenteuer in Prag entlassen, aber ich ging nach Düsseldorf und forderte von Bausch, ihrem politischen Redakteur, der die Kommunistische Partei für richtig hielt, selbst wenn sie falsch lag, die dreimonatige Abfinde, auf die ich nach einer Kündigung Anspruch hatte. Ich musste ihm mit einer Klage drohen, die gezeigt hätte, dass die extrem linke Presse unfairer gegenüber ihren Mitarbeitern war als das Springer-Monopol, aber schließlich bekam ich das Geld. Ich lasse Marco die Geschichte der Lischka-Operation erzählen. Sie hätte tragisch enden können, war aber oft ziemlich komisch.

Im März 1971 erzählten mir Beate und Serge alles über Lischka und ihren Plan, den ehemaligen Spitzenmann der Nazi-Polizei in Frankreich zu entführen.

Ich fragte sie: „Wer wird euch helfen?“

„Das ist das Problem. Wir haben niemanden.“

Ich erinnerte mich an mein Gespräch eine Woche zuvor mit einem jüdischen Fotografen namens Elie, der mich gewarnt hatte, dass die gesamte extreme Linke in Frankreich voller kommunistischer Zellen sei und dass die einzigen nicht kommunistischen Organisationen die jüdischen seien. Ich schlug Serge vor:

„Du solltest dich mit ihm in Verbindung setzen und sehen, ob er jemanden kennt, der helfen könnte.“

Die drei von uns trafen sich in einer Kneipe. Seine Mutter war nach der von Lischka befohlenen Vel d’Hiv-Razzia deportiert und getötet worden, aber seine erste Reaktion war negativ. Für ihn waren Nazi-Verbrecher in den Tiefen eines unberührten Waldes versteckt. Es schien ihm außergewöhnlich und sogar verrückt, dass der Mann, der die Befehle für diese Razzia erteilt hatte, offen und friedlich unter seinem eigenen Namen in Köln lebte. Dann zeigte ihm Serge dokumentarische Beweise.

Schließlich wurde Elie klar, dass es nicht um eine imaginäre Rächerbande ging, die Beate und Serges Plan ausführte, sondern dass, wenn Leute wie er oder ich es nicht taten, Lischka weiterhin ein glückliches Leben in Köln führen würde.

„Hör zu“, sagte er zu Serge. „Ich möchte keine Leute anschwärzen, aber im Grunde bin ich bereit, mitzumachen.

Seine Entscheidung und seine Argumentation überzeugten auch mich. Ich fand das Projekt faszinierend, fast historisch. Die Verfolgung Lischkas könnte eine Reihe von Tatsachen ans Licht bringen, die seit dem Krieg nicht offiziell bekannt gegeben wurden. Ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen; jeder ist mehr oder weniger schuld. Es gab keinen Grund, warum ein nicht-jüdischer Franzose wie ich nicht an einem solch gerechten Unterfangen teilnehmen sollte.

Im letzten Endes würden wir kein Verbrechen begehen, da wir beschlossen hatten, ohne jegliche Risiken zu handeln. Lischka würde nicht getötet werden.

Wir begannen mit den Vorbereitungen, indem wir die recht professionellen Pläne studierten, die Beate gemacht hatte. Sie hatte bewegte Bilder von Lischka in Köln aufgenommen, und wir sahen sie uns im Haus eines Drehbuchautors an, den wir kannten. Die Operation schien kindisch einfach. Auf dem Film erschien die Straße, in der Lischka lebte, verlassen. Es wäre unmöglich, Lischka nicht zu erkennen, wegen seiner Größe. Beate gab uns viele weitere Details, wie die Zeit, zu der Lischka normalerweise sein Haus verließ, und die genaue Anordnung des Ortes.

Wir perfektionierten unser Szenario, aber uns fehlte noch ein Partner. Elie dachte an einen idealen:

„Ich kenne einen jüdischen Arzt, der unseren Patienten einschläfern kann, ohne ihm zu schaden.“ Es stellte sich heraus, dass dieser Kerl, der Sanftmütigste der Sanftmütigen, Judo praktizierte, wie so viele sanftmütige Personen es tun. Wir verabredeten uns mit ihm im Edmond Fleg Zentrum, dem Trainingsraum in der rue de l’Eperon. Gegen 1 oder 1:30 Uhr nachmittags gingen wir in den Übungsraum. Die erste Person, die wir an diesem Ort, wo normalerweise nur Juden sind, trafen, war ein beeindruckend aussehender japanischer Judo-Experte. Wir beobachteten ihn neidisch und wünschten, wir könnten ihn rekrutieren. Je länger wir blieben, desto mehr wollten wir Judo lernen. Unser neuer Freund, dessen Name David war, erklärte, dass man, um jemanden einzuschläfern, sehr schnell handeln müsse. Er zeigte uns mehrere Judo-Griffe, und als er den ersten an Elie ansetzte, fiel Elie sofort zu Boden. Nach dieser anstrengenden körperlichen Trainingseinheit, die etwa eine Viertelstunde dauerte, gingen wir zum Mittagessen. Es gab keine Hoffnung, Lischka zu betäuben; die einzige Lösung war ein Schlagstock. Elie sagte, er habe einen und zeigte ihn uns, aber er schien lächerlich klein. „Ihr wisst nichts über Schlagstöcke“, sagte Elie etwas gereizt. „Mit einem kleinen wie diesem könntest du ein Mammut umhauen.“ Da keiner von uns wusste, wie man einen benutzt, mussten wir zustimmen. Unser Arsenal bestand nun aus zwei Schlagstöcken. Ich sollte jedoch hinzufügen, dass einer bald unbrauchbar wurde. Im Hotel am Abend vor der Entführung übte Elie mit dem Schlagstock, den er selbst gemacht hatte. Der Kopf des Stocks flog ab, verfehlte auf wundersame Weise einen herrlichen Spiegel am Schrank und schlug mit einem ohrenbetäubenden Knall auf den Boden des Zimmers. Wir brachen in Lachen aus – und nicht zum letzten Mal während dieser Expedition.

Wir brauchten eine beeindruckendere Waffe. Elie hatte eine alte Pistole von irgendeiner Armee. Wir machten sie unbrauchbar, indem wir den Hahn entfernten. Es war ein Beweis dafür, dass wir, falls etwas schiefging, nichts Böses im Sinn hatten.

Serge kaufte ein Paar Handschellen, die wir an Lischka verwenden wollten. Dann trafen wir uns alle im Avis Rent-a-Car Büro. So wurde Serge am Abend vor unserer Abreise nach Köln unfreiwilliger Zuschauer einer Szene, die direkt aus einem Film stammen konnte. Kaum war er ins Büro getreten, stürmten zwei Polizisten herein und stürzten sich ohne Vorwarnung auf einen jungen Kunden, der wild kämpfte und dabei versuchte, einen Revolver aus seinem Gürtel zu ziehen. Das Personal duckte sich, aber Serge beobachtete aufmerksam die Aktion, um zu lernen, wie Polizisten Handschellen an einen Gegner anlegen.

Später erklärte der Angestellte, dass der Mann Teil einer Bande war, die Autos mietete und dann verkaufte – in Belgien oder Deutschland. Es fiel Serge auf, dass auch er dort war, um ein Auto für eine Expedition nach Deutschland über Belgien zu mieten, die gelinde gesagt kaum legal war.

Wir verließen Paris am Samstag Abend, den 20. März, mit mir am Steuer. Unterwegs hielten wir in einem kleinen Bistro in einer kleinen belgischen Bergbaustadt. Dort wurde mir klar, dass wir Frankreich verlassen hatten. Es war eine Art Tanzsaal, so ungewöhnlich, dass Elie, der Fotograf, wütend wurde, dass wir ihm verboten hatten, seine Kamera mitzunehmen. Wir hatten Schwierigkeiten, ihn aus dem Lokal zu bekommen; er tanzte mit allen jungen Frauen. Wir fuhren die ganze Nacht durch und erreichten Köln gegen 3 Uhr morgens.

Köln war sehr dunkel, und mit seinen Einbahnstraßen und Überholverboten hatten wir Schwierigkeiten, zu der Wohnung zu gelangen, die Beate angemietet hatte. Wir schlugen unser Zelt auf und versuchten verzweifelt, uns zu überzeugen, dass wir wirklich zu allem bereit waren. Wir sagten immer wieder: „Wir müssen schlafen. Wir müssen ruhig bleiben.“ Aber wir konnten nicht aufhören zu lachen, weil wir uns nur ansehen mussten, um zu erkennen, dass wir keinesfalls wie eine entschlossene Kommandotruppe aussahen.

Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr waren wir auf den Beinen. Beate bereitete uns ein feines Frühstück, um unsere Moral zu stärken. Daher kamen wir zu spät, um das Auto abzuholen, das wir reserviert hatten – ein viertüriger Mercedes 220, der gebräuchlicher Autotyp in Deutschland. Da wir nicht pünktlich waren, hatte Hertz es an jemand anderen vermietet.

Wir versuchten, dasselbe Modell bei Avis zu bekommen, aber die Leute dort fingen an, zu nörgeln und verlangten alle möglichen Ausweise. Sie wollten sogar Serges Chef anrufen, um uns zu überprüfen. (Serge hatte zu dieser Zeit keinen Chef.) Also zogen wir uns zurück und versuchten, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Elie hatte sich zu Ehren des Anlasses seinen Bart abrasiert, und ein Blick auf ihn brachte uns immer wieder zum Lachen. Während er vorher wie ein Prophet aus dem Alten Testament aussah, hatte er jetzt so hübsche, rosa Wangen, dass er es nicht ertragen konnte, sich selbst im Spiegel zu betrachten.

Wir gingen zurück zu Hertz, wo man uns einen Mercedes 280 gab, ein riesiges, beiges Luxusauto mit Automatikgetriebe. Serge, der seit Jahren kein Lenkrad mehr berührt hatte, mietete es in seinem Namen, und so musste er es zumindest aus der Garage fahren. Er fuhr in eine Einbahnstraße, verfolgt von der zuständigen Frau, die ihn anschrie, in die andere Richtung zu fahren.An der ersten Kreuzung übernahm ich das Steuer und begann, mich an das Auto zu gewöhnen. Das Hauptproblem war, dass es schrecklich auffällig war. Außerdem hatte es nur zwei Türen. Und es hatte ein Frankfurter Kennzeichen. Es war uns gelungen, ein Auto zu mieten, mit dem wir auf jeden Fall auffallen würden.

Die Frage war, wie wir einen Mann, der von vier anderen Männern und einer Frau entführt wurde, in ein Auto mit nur zwei Türen bekommen sollten. Die Unmöglichkeit einer solchen Operation entging uns nicht.

Beate hatte einen cleveren Plan ausgearbeitet, und wir begannen, das „automobile Ballett“ zu üben, das zur Entführung von Lischka führen sollte. Von dem Ort, an dem wir ihn schnappen wollten, sollten wir in einen nahegelegenen Wald fahren, der in der Nähe der Autobahn lag. Dort wollten wir Lischka vom Mercedes in das Auto, das wir aus Frankreich mitgebracht hatten, einen R-16, umsteigen lassen. Der Ort war perfekt gelegen. Er war völlig isoliert, und wir konnten über eine Spur, die in die entgegengesetzte Richtung führte, wieder aus dem Wald hinausfahren. Es wäre leicht zu sehen, ob wir verfolgt würden. Schließlich müssten wir nur etwa 500 Meter fahren, um die Autobahn zu erreichen, die Köln umkreist. Das bedeutete, dass wir vom Süden der Stadt, wo wir waren, in den Norden gelangen und nach Belgien zurückfahren konnten, ohne durch die Stadt zu fahren.

An diesem Sonntag inspizierten wir alle Orte und übten unsere Bewegungen. Wir verließen die Wohnung, jedes Auto dem anderen folgend, mit David am Steuer des R-16 und mir am Steuer des Mercedes. Sofort verloren wir uns im Verkehr. Eine halbe Stunde später trafen wir uns wieder in der Wohnung, wo wir uns einig waren, dass wir aufhören mussten, so nervös zu sein. Der Erfolg der Operation würde von unserer Fähigkeit abhängen, ruhig zu bleiben.

Wir übersprangen das Mittagessen, was Elie sehr missfiel. Er hatte eine außergewöhnliche und ärgerliche Fähigkeit, völlig entspannt zu sein und an nichts anderes als unbedeutende Dinge zu denken, während wir anderen allmählich die Ernsthaftigkeit und das beträchtliche Risiko dessen, was wir vorhatten, erkannten. Wir begannen, von den kleinsten Details besessen zu sein. Wir beschlossen, uns psychologisch vorzubereiten, indem jeder vorausblickte und dann immer wieder jede Bewegung wiederholte, die er machen musste – Bewegungen, die nur einen Sekundenbruchteil dauern würden.

Jetzt im Rückblick habe ich einige Zweifel an der Gründlichkeit unserer Vorbereitungen. Als der Moment kam, in dem wir handeln mussten, kam alles ganz anders.

An diesem Tag gingen wir, um das Viertel, in dem Lischka lebte, zu inspizieren. Wir entschieden uns für den genauen Ort der Aktion, aber wir waren nun ein wenig besorgt, weil dort mehr Menschen waren als erwartet. Beate beruhigte uns und erklärte, dass dies auf einen kleinen Feiertag zurückzuführen sei und dass der Ort am nächsten Tag fast menschenleer sein würde.

Um zu üben, wie wir unser Opfer schnappen und in den Kofferraum des R-16 stopfen würden, fuhren wir tief in den Wald, der Köln umgibt. Wir suchten einen verlassenen Ort, denn offensichtlich wollten wir nicht, dass uns jemand dabei zusah. David spielte Lischka. Der Plan war, dass nur drei von uns die eigentliche Entführung durchführen sollten. Einer von uns musste am Steuer bleiben und die anderen decken. Einer der drei sollte Lischka unter den Armen packen; die anderen beiden an den Beinen. Jeder spielte seine Rolle hervorragend, und David fand sich in wenigen Sekunden im Kofferraum eingeschlossen wieder.

Da erinnerte ich mich, dass der Schlüssel zum Kofferraum in seiner Tasche war.

Im selben Moment ertönte ein gedämpfter Schrei aus dem Kofferraum: „Ich habe den Schlüssel hier drin!“

Ich hatte einen Moment der Panik. Gott sei Dank konnte der Kofferraum durch einen Knopf am Armaturenbrett geöffnet werden. Es wäre kaum passend gewesen, wenn wir an einem Sonntag durch Köln gefahren wären, um einen Schlosser zu suchen, der einen Autokofferraum öffnen konnte – und darin einen orthodoxen Juden finden würde.

An diesem Abend hatten wir ein ruhiges Abendessen in einem jugoslawischen Restaurant. Es war unmöglich, Elie vom Herumalbern abzuhalten, besonders da er die beiden Schlagstöcke in seiner Tasche hatte. Er hörte nicht auf, mit ihnen herumzuspielen und Witze zu erzählen. Dieser fröhliche Abend trug jedoch wenig dazu bei, unsere Besorgnis über den folgenden Tag zu lindern.

Eine Katastrophe erwartete uns, als wir in die Wohnung zurückkamen; deren Besitzer war gerade zurückgekehrt, und so mussten wir ausziehen und ein Hotel finden, in dem wir unsere Namen nicht angeben mussten. Andernfalls könnten die Behörden uns aufspüren.

Beate ging voraus in die dunkle Nacht und fand ein Hotel mit freien Zimmern am Hansaring. Wir nahmen ein Zimmer mit drei Betten und eines mit zwei. Es stellte sich heraus, dass der junge Nachtportier Beate kannte und mit ihrer Sache sympathisierte, und während sie sich unterhielten, schlichen wir uns wie Verschwörer ohne Registrierung hinein.

Wir hatten beschlossen, früh ins Bett zu gehen, aber das war jetzt unmöglich; es war schon spät. Wir hatten kaum geschlafen, als Beate uns weckte. Es war 6 Uhr morgens. David betete. Elie beschwerte sich, dass es zu früh sei, um Frühstück zu bekommen, und er wollte die Entführung nicht auf nüchternen Magen unternehmen.

Es war eiskalt. Elie trug eine Windjacke; ich eine Parka; Serge und David Regenmäntel. Um 7 Uhr morgens kamen wir zu Lischkas Haus, trennten uns und nahmen unsere Positionen entlang der von Bäumen gesäumten Straße ein, die Lischka benutzen würde, um zur Maria-Himmelfahrt-Straßenbahnhaltestelle zu gelangen. Auf der einen Seite war eine Kirche mit einem zurückgesetzten Eingang, in dem Serge – den Lischka bereits kannte – sich verstecken konnte; auf der anderen Seite waren Garagen, in denen sich David verstecken konnte. Wir parkten den Mercedes am Straßenrand.

Dann entdeckten wir etwas anderes, worüber wir uns Sorgen machen mussten: Eine enorme Anzahl von Menschen stand an diesem Morgen an der Haltestelle der Straßenbahn. In unserem Geisteszustand war die Anwesenheit dieser Menschen nur wenige Meter von uns entfernt ein großes Problem. Serge sagte, es gäbe keinen Grund, so viel Aufhebens darum zu machen, weil die Leute mit der nächsten Bahn abfahren würden und mit Lischka alles sehr schnell gehen würde. Wir waren dennoch ziemlich nervös.

Zuerst sollte Elie Lischka von hinten überraschen und festhalten. Ich sollte so tun, als ob ich am Motor des Mercedes herumbastelte, aber eigentlich Elie helfen, während David Lischka von vorne konfrontieren und ihm drohen sollte; Serge sollte dann an seiner Seite auftauchen. Beate sollte zuvor signalisieren, wenn Lischka kam, indem sie ihren Pelzhut abnahm.

Es gab ständigen Verkehr auf der Straße. Männer warteten am Steuer ihrer Autos, bis ihre Frauen und Kinder herauskamen. Ich hatte den Motor des Mercedes laufen lassen. Plötzlich nahm Beate ihren Hut ab. Ein großer Mann, den wir sofort erkannten, bog um die Ecke und ging auf den Mercedes zu.

Zu meiner Überraschung rührte sich Elie nicht. Sofort spürte ich, dass der ganze Plan gescheitert war. Lischka ging weiter. Er erreichte die Straßenbahnhaltestelle und drehte sich dann um. David tauchte aus dem Gebüsch auf und kam auf uns zu. Elie schrie ihn an, stehen zu bleiben. Serge war wütend. Es war ein Moment völliger Enttäuschung, und zu allem Überfluss begann es zu regnen.

Wir stiegen wieder ins Auto und fuhren ins Zentrum von Köln. Niemand sagte ein Wort. Es war ein komischer Anblick; dennoch war ich nervös, denn wir mussten so schnell wie möglich wegkommen. Drei Minuten später waren wir im Wald, wo wir zu dem anderen Auto wechselten. Wir sollten Beate an der Auffahrt zur Autobahn treffen, aber da wir Polizeisirenen hörten, warteten wir nicht auf sie. Wir warfen die Injektionsnadeln und die Chloroformkapseln am Straßenrand weg. Mir wurde klar, dass wir die Straße nach Köln genommen hatten. Wir konnten erst kurz vor Aachen auf die richtige Straße zurückkehren. An der Grenze hat uns niemand Fragen gestellt.

Wir fuhren weiter, und irgendwo in Belgien bekam Elie Hunger. Er hatte vor dem Überfall auf einen Kaffee auf dem Bahnhof gewartet und nichts bekommen. Wir hielten an einer Gaststätte an. Wir erreichten schließlich Frankreich, nahe Lüttich. Vor Metz machten wir dann eine Pause und fanden eine Unterkunft.

[1] Beate Klarsfeld, Wherever they may be, new York-Vanguard Press 1975, S. 141-S. 150, übersetzte mit deepl, bearbeitet von Anne Klein (https://phdn.org/archives/holocaust-history.org/klarsfeld/Wherever/T142.shtml),

Serge hat zu mir gesagt: „Stell dir das Machtgefühl vor, das ein Mann wie Lischka haben muss. Er hat so viele Juden ermorden lassen, dass er in wissenschaftlichen Werken über den Völkermord erwähnt wird. Er wurde in Frankreich verurteilt, doch seinen Namen findet man immer noch im Telefonbuch von Köln. Aber wer interessiert sich wirklich für die Henker? Niemand außer denen, die sie bei Holocaust-Gedenkfeiern verfluchen, aber nicht die geringste Anstrengung unternehmen, den Frieden der SS-Chefs zu stören. Ich denke, die Juden haben unter den SS-Offizieren so gelitten, dass sie sich einbilden, Rache sei geübt worden. Seit dem Eichmann-Prozess glauben sie entweder oder wollen glauben, dass diese Verbrecher diskret einer nach dem anderen beseitigt wurden, während sie direkt vor ihrer Nase in Ruhe leben und sich nicht einmal die Mühe machen, sich zu verstecken. Es muss ein Aufbegehren gegen all das geben – von dir, da du Deutsche bist, und von mir, da ich Jude bin.“

„Was habt ihr vor?“, fragte London.

„Wir möchten die Aufmerksamkeit auf Lischka und Hagen lenken. Das ist der erste Schritt. Wir haben bereits einen zweiseitigen Artikel über sie für die Zeitschrift Combat vorbereitet.“

„Aber warum macht ihr nicht einen Film über sie? Wir würden ihn im israelischen Programm ‚Panorama‘ ausstrahlen.“

Ich war begeistert und nahm Londons Vorschlag sofort an. Am 15. Februar schrieb Serge das Drehbuch für die Sendung, die 15 Minuten dauern sollte, wenn es uns gelingen würde, Lischka und Hagen zu filmen. Am 19. Februar veröffentlichte Combat meinen Artikel, und am 21. Februar machten wir uns in Köln an die Arbeit.

Unser Kameramann war ein Freiberufler, den wir eingestellt hatten, ohne ihn zuvor getroffen zu haben. Am Telefon erfuhren wir, dass er ein Israeli namens Harry Dreyfus war.

Am Sonntag, dem 21. Februar, parkten wir um 8 Uhr morgens unser Auto auf einem kleinen, geteerten Parkplatz gegenüber von Lischkas Haus, um die Fenster seiner Wohnung im Auge zu behalten. Er lebte im obersten Stockwerk eines vierstöckigen Apartmenthauses in Holweide, einem Vorort von Köln. Wir wollten warten, bis er herauskam, um ihn zu filmen. Es war ein düsterer, regnerischer Tag, und auf den Straßen war niemand unterwegs. Wir warteten bis 14 Uhr ohne jeglichen Erfolg. Lischka kam nicht einmal nach draußen. Wir gingen zum Mittagessen. Aus dem Restaurant heraus rief ich bei Lischka an, um zu sehen, ob jemand zu Hause war. Als seine Frau ans Telefon ging, legte ich auf.

Dann beschlossen wir, bei ihm zu klingeln, änderten aber unsere Meinung. Wenn er aus dem Fenster schaute und einen Kameramann sah, würde er nicht öffnen. Also drückten wir bei allen anderen Wohnungen die Klingel. Ein paar Leute kamen herunter, und wir sagten ihnen, dass wir Lischka sehen wollten. Sie öffneten die Eingangstür und sagten uns, wo er wohnte.

Lischka muss verstanden haben, was los war, denn seine Tür wurde geöffnet. Seine Frau erschien, eine noch jung aussehende Frau mit gut frisierten blonden Haaren und einem eisigen Auftreten. Ich sagte ihr, dass wir gekommen waren, um ihren Mann für ein französisches Fernsehprogramm zu interviewen. Sie zögerte einen Moment, ließ uns dann in ein kleines Zimmer, vermutlich das Esszimmer, und öffnete eine andere Tür und rief: „Kurt, komm mal sehen, was diese Leute wollen.“

Ihr Mann erschien. Er musste fast den Kopf einziehen, um ins Zimmer zu kommen, so groß war er. Ich erklärte, dass Herr Klarsfeld ein französischer Journalist sei, der einen Kameramann bei sich habe und ein Interview mit ihm machen wolle. Ich stellte mich als seine Dolmetscherin vor. Lischka bat vorsichtig darum, die Pressekarte sehen zu dürfen. Serge zeigte ihm seinen Presseausweis, den er für Combat bekommen hatte. Dann fragte Lischka nach meinem Namen. Ich sagte ihm, mein Name sei Künzel – mein Mädchenname.

Lischka stand auf und blieb neben seiner Frau stehen. Er schien riesig zu sein. Spärliches blondes Haar enthüllte seine rosa Kopfhaut. Er sprach in kurzen, tonlosen Sätzen. Als ich den Namen „Klarsfeld“ erwähnte, sah ich ihn genau an, aber er zeigte keine Reaktion. Dann übersetzte ich Wort für Wort, was Serge sagte:

„Ich bin hier als ein Vertreter der französischen öffentlichen Meinung. Seit der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrags habe ich eine Studie über in Frankreich in Abwesenheit verurteilte Nazi-Verbrecher gemacht.

Sie stehen an der Spitze der Liste. Aber bevor wir eine Kampagne gegen Sie starten, möchten wir wissen, ob Sie etwas zu Ihrer Verteidigung vorzubringen haben.“

Lischkas Antwort war: „Ich muss Ihnen keine Rechenschaft ablegen. Wenn ich mich irgendwann vor einem deutschen Gericht für meine Taten verantworten muss, werde ich das tun, aber nur vor einem deutschen Gericht. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, auch nicht vor einem französischen Gericht.“

Serge beharrte: „Geben Sie zu, dass Sie stellvertretender Leiter der französischen SD-Sicherheitspolizei, Leiter der Pariser Sicherheitspolizei, einer der Führer der Judenverfolgung in Frankreich und Chef der Judenabteilung der Gestapo im Reich im Jahr 1939 waren?“

Lischkas einzige Antwort war eisiges Schweigen. Sein Ausdruck war streng und feindselig. Er weigerte sich, gefilmt zu werden, und da er die Kamera hätte zerstören können, bestanden wir nicht darauf. In meinem Auftrag fragte Serge ihn:

„Würde es Sie interessieren, Befehle zu sehen, die Sie selbst unterschrieben haben? Vielleicht dachten Sie, diese Dokumente seien zusammen mit den meisten Unterlagen der Deutschen zerstört worden, aber sie wurden in der Bibliothek der Zeitgenössischen Jüdischen Dokumentationszentrum in Paris aufbewahrt, und Ihre Unterschrift erscheint dort. Wenn der Bundestag den ausstehenden Vertrag ratifiziert, werden Sie vor ein Gericht gestellt, und, ich hoffe, verurteilt.“

Lischka zeigte Interesse an den Dokumenten. Ich reichte ihm Fotokopien einiger sehr belastender Exemplare.

Er nahm die Seiten. Seine Frau las über seine Schulter. Wir sahen deutlich, wie Lischkas Hand zitterte. Ich hatte ihm einen stattlichen Stapel Papiere gegeben, und er las sorgfältig ein Dokument nach dem anderen und schien wirklich erstaunt zu sein. Zweifellos sah er seine Vergangenheit vor sich aufsteigen – eine Vergangenheit, die wir in unzähligen Stunden während unserer Recherchen in den Archiven rekonstruiert hatten.

Wir verließen Köln, um Herbert Hagen in Warstein zu filmen. Aber zwei Tage später waren wir zurück. Wir kamen in Harry Dreyfus‘ Mercedes an und parkten das Auto etwa hundert Meter vom Haus entfernt. Es war 7 Uhr morgens, und wir waren früh dran. Es war sehr kalt, und wir mussten mit unseren Füßen stampfen, um sie warm zu halten. Um 7:50 Uhr – später als üblich, denn es war der Tag nach dem Karneval – kam Lischka heraus. Wir lehnten am Zaun in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle.

Lischka trug einen Mantel. Zusammen mit Hut, Brille und schwarzem Aktenkoffer sah er aus wie ein Mitglied der Gestapo. Die Leute, die auf die Straßenbahn warteten, starrten uns an, weil wir eine Filmkamera dabeihatten.

Lischka kam näher zur Haltestelle und sah die Leute, die uns anstarrten.

Er wandte sich in eine andere Richtung und überquerte die Straße; wir hatten nun etwa zehn Meter Abstand. Wir rannten auf ihn zu. Lischka hatte sicherlich Angst, dass er in Anwesenheit von Menschen, die ihn nach dem Grund fragen könnten, fotografiert wurde. Vielleicht dachte er, wir würden ihm wirklich etwas antun. Jedenfalls bog er in eine Straße ein, die senkrecht zur Straßenbahnlinie verlief, beschleunigte seinen Schritt, bewahrte aber dennoch seine Würde. Dann bewegten sich seine langen Beine schneller, und wir mussten ihn aus einigen Metern Entfernung filmen. In diesem Moment ereignete sich etwas, das man sonst nur aus Filmen kennt. Lischka hielt an und begann dann, Zickzack zu laufen. Wir hielten mit ihm Schritt, die Kamera drehte sich die ganze Zeit. Er floh so, wie er so viele seiner Opfer hatte fliehen lassen.

Es fühlte sich an, als würde ich einen Pogrom beobachten, bei dem er der verfolgte Jude war. Lischka, einst der oberste Verfolger, floh in seiner eigenen Stadt und auf seinen eigenen Straßen; er wurde plötzlich mit seiner Vergangenheit konfrontiert.

Wir hatten eine bemerkenswerte Sequenz gefilmt, die für große Aufregung sorgen sollte, wenn sie in Israel gezeigt wurde.

[1] Beate Klarsfeld, Wherever they may be, new York-Vanguard Press 1975, S. 167-S. 170, übersetzte mit deepl, bearbeitet von Anne Klein (https://phdn.org/archives/holocaust-history.org/klarsfeld/Wherever/T142.shtml),

Wir waren entschlossen, auch Herbert Hagen zu filmen.

Am Sonntagabend, nach unserem ersten Interview mit Lischka, rief ich bei Herbert Hagen in Warstein an und fragte seine Frau, ob er einem Interview mit einem französischen Journalisten zustimmen würde. Nach ein paar Minuten kam sie zurück ans Telefon und sagte: „Es besteht keine Chance auf ein Interview. Außerdem versteht mein Mann nicht, warum Sie ihn interviewen wollen.“

Ich beendete das Gespräch abrupt. Ich wusste, dass Leute ab und zu ihr Haus verlassen müssen, und am nächsten Tag, am Montag, 22. Februar, war Karnevalstag im Sauerland.

Wir verließen Köln am Montag Morgen um 6 Uhr und erreichten Warstein im Sauerland gegen 8:30 Uhr. Wir fuhren direkt zur Wilhelmstraße. Es war schwierig, einen Ort zu finden, von dem aus wir das Haus beobachten konnten. Schließlich parkten wir hundert Meter vom Haus Hagens entfernt und warteten. Wir waren am Haus vorbeigefahren und hatten festgestellt, dass nur zwei Familien darin lebten.

Wir warteten fünf Stunden lang und begannen die Hoffnung zu verlieren, als plötzlich Karnevalsmusik ertönte. Ich war sehr hungrig und ging in ein Restaurant. In der Zwischenzeit sahen Serge und Harry einen Mann in Tweedjacke aus dem Haus kommen und eilig zu einer Stelle etwa zweihundert Meter entfernt rennen, wo sich eine Menschenmenge versammelt hatte, um den Umzug anzusehen. Sie dachten, es sei Hagen, und rannten ihm hinterher. Der Kameramann mischte sich unter die Menschenmenge und tat so, als würde er den Umzug filmen. Als er näherkam, stellte er jedoch fest, dass er dem falschen Mann gefolgt war.

Enttäuscht stiegen wir alle wieder ins Auto in der Nähe von Hagens Haus. In dem Moment öffnete sich die Tür, und ein Mann mit Brille, Hut und Mantel trat heraus. Er ging die kurze Treppe hinunter und lief schnell zur angrenzenden Garage. Dort stieg er in einen großen Opel. Ich erkannte ihn sofort, obwohl ich Hagen noch nie gesehen hatte. Ich hatte ihn mir als jugendlich aussehenden Mann vorgestellt, weil sein Stil in den von uns untersuchten Dokumenten lebhaft hervortrat und auf einen schnellen Verstand hinwies, der mit dem Alter sicher nicht nachgelassen hatte. Auf die gleiche Weise war ich nicht überrascht, als ich Lischka sah, denn auch er entsprach dem Mann, so wie ich in mir vorgestellt hatte beim studieren seiner Memoranden – genau, akribisch und kalt.

Ich sprang vor das Auto, als es gerade aus der Garage kam, und rief: „Herr Hagen, sind Sie das?“

Er hob den Kopf, nickte und sah dann den Kameramann, der ihn filmte. Er stoppte das Auto, öffnete die Tür und lief mit erhobenem Arm auf den Kameramann und Serge zu. Dann hielt er inne und bekam sich wieder unter Kontrolle – wahrscheinlich in der Erkenntnis, dass wir, wenn er die Kamera beschädigte, bei der Polizei eine Beschwerde einreichen würden und sein Name in die Zeitungen käme.

Wie Lischka wollte auch er nur in vollständiger Ruhe in seiner Privatsphäre leben. Ich ging auf ihn zu und sagte, auf Serge zeigend: „Dieser Herr ist ein französischer Journalist, der Ihnen ein paar Fragen stellen möchte.“

Er erinnerte sich an den Telefonanruf der Nacht zuvor und stieg daher wieder in sein Auto. Ich stand immer noch davor. Er wartete auf seine Frau. In besserem Französisch als meinem sagte er empört zu Serge: „Herr, Sie haben kein Recht, mich hier vor meinem Haus zu filmen.“

Serge antwortete: „Herr Hagen, es gibt Deutsche, die in Frankreich zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt wurden, weil sie weniger getan haben als nur Fotos auf der Straße zu machen.“

„Aber Herr, ich verstecke mich nicht. Seit dem Krieg bin ich mehr als zwanzigmal nach Frankreich zurückgekehrt.“

„Es ist schade, dass die französische Polizei Ihren Namen nicht bemerkt hat. Sie hätten verhaftet werden sollen. Alles, was ich will, ist, Ihnen ein paar Fragen stellen und herauszufinden, ob Sie sich daran erinnern, folgende Positionen innegehabt zu haben: Chef der Sicherheitspolizei in Bordeaux, rechte Hand von General Oberg, Leiter des Büros für jüdische Angelegenheiten des Sicherheitsdienstes?“

Hagen schlug in die gleiche Kerbe wie Lischka: „Herr, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Wenn Sie möchten, können Sie sich mit meinem Sohn in Verbindung setzen. Er ist Journalist in Köln.“

Er hatte ein gezwungenes Lächeln im Gesicht, wie in einer Nahaufnahme unserer bemerkenswerten Filmszene zu sehen ist. Er schien sich im Griff zu haben, während er auf das Lenkrad starrte und hörte was Serge ihm sagte, dabei ein grimmiges Lächeln in seinem Gesicht. Dann sagte er: „Alles, was ich will, ist, ruhig zu leben.“

In diesem Moment kam Hagens Frau aus dem Haus. Sie begann, in das Auto zu steigen, kehrte dann ins Haus zurück, kam wieder mit ihren beiden Töchtern, einem circa vierzehn- und einem siebzehnjährigen Mädchen, zusammen mit einer Freundin. Anstatt ins Auto zu steigen, ging sie zu Fuß mit den drei Mädchen die Straße hinunter. Hagen folgte ihnen mit dem Auto, nachdem er Serge einen eiskalten Abschied gewünscht hatte.

Der Ton des Gesprächs war konfrontativ.

An diesem Abend in Köln erinnerten wir uns an das, was er über seinen Sohn gesagt hatte. Ich rief noch einmal in Warstein an.

Frau Hagen antwortete: „Wir wissen, wer Sie sind, Frau Klarsfeld. Rufen Sie meinen Sohn an, und er wird Ihnen sagen, was Sie wissen möchten. Er ist ein Radikaler wie Sie.“

Und sie gab mir die Telefonnummer ihres Sohnes.

Beim ersten Mal war Jens Hagens Telefon besetzt. Seine Mutter hatte ihn zweifellos gewarnt, dass ich anrufen würde. Als wir uns eine Stunde später trafen, fragte ich ihn, wie seine Mutter meinen Namen erkannt habe. Die Erklärung war einfach. Serge hatte Hagen gesagt, er arbeite für Combat; Hagen hatte seinen Sohn angerufen und ihn gebeten, das zu überprüfen; Jens Hagen hatte einige deutsche Korrespondenten in Paris angerufen und einen gefunden, der den Combat-Artikel über seinen Vater gelesen hatte, unterzeichnet von Beate Klarsfeld. So konnte er seinem Vater die Identität der Frau mitteilen, der er begegnet war.

Wir hatten uns ein wenig Sorgen gemacht, ob Jens Hagen mit einigen Freunden bereit sein würde, sich mir uns zu treffen. Als er klingelte, schauten wir aus dem Fenster und sahen, dass er allein war.

Jens war etwa siebenundzwanzig oder achtundzwanzig Jahre alt, groß, dünn, mit langem Haar, langem Bart und informeller Kleidung. Er schrieb für linke Zeitschriften wie Konkret und für die Deutsche Volks Zeitung, die mich gerade entlassen hatte. Er schrieb auch Theaterstücke und hing mit einer Gruppe junger Leute aus gutem Hause herum.

Damit Serges uns verstand, sprachen wir Englisch. Jens sagte: „Ich verstehe, dass Sie Filme von meinem Vater gemacht haben. Ich würde gerne wissen, was Sie über ihn sagen können. Ich selbst weiß nicht viel darüber, weil es einige Dinge gibt, die er mir nie erzählt hat.“

Dann holte ich unsere Akte über Hagen heraus und erzählte ihm von den Positionen, die sein Vater innehatte. „Schau“, sagte ich, „das sind seine Worte. Das sind Papiere, die er unter dem Nazi-Regime geschrieben und unterzeichnet hat.“

Jens begann zu lesen. Er sagte kein Wort, als er die Seiten umblätterte. Seine Schultern waren gebeugt; er schien völlig überwältigt zu sein. Man konnte ihm ansehen, dass sein Vater ihm nicht die Wahrheit gesagt hatte. Plötzlich sagte er zu uns:

„Mein Vater war ein Idealist. Er wurde getäuscht, aber er hat keine Verbrechen begangen. Er hat niemanden getötet. Mein Vater war so ein Antimilitarist, dass er, als er von Frankreich nach Jugoslawien versetzt wurde, wo er Kommandant war – SS-Sturmbannführer – nicht einmal eine Waffe trug, als er einen Angriff auf die Partisanen anführte.“

Serge antwortete: „Ich interpretiere das genau umgekehrt. Ihr Vater war so ein Militarist, dass er keine Waffe trug, um zu zeigen, wie mutig er war, und so seine Männer dazu zu bringen, ihm zu folgen. Ohne Waffe war er weitaus effektiver als mit einer.“

Jens kehrte zu seinem Studium der Dokumente zurück. Es war unmöglich, deren Beweiskraft zu leugnen. Einmal wischte er sich sogar ein paar Tränen weg, die nicht durch Augenanstrengung verursacht worden waren. Diese Dokumente waren erbarmungslos.

[1] Beate Klarsfeld, Wherever they may be, New York: Vanguard Press 1975, S. 171-174, übersetzte mit deepl, bearbeitet von Anne Klein (https://phdn.org/archives/holocaust-history.org/klarsfeld/Wherever/T142.shtml),