Der Lischka Prozess

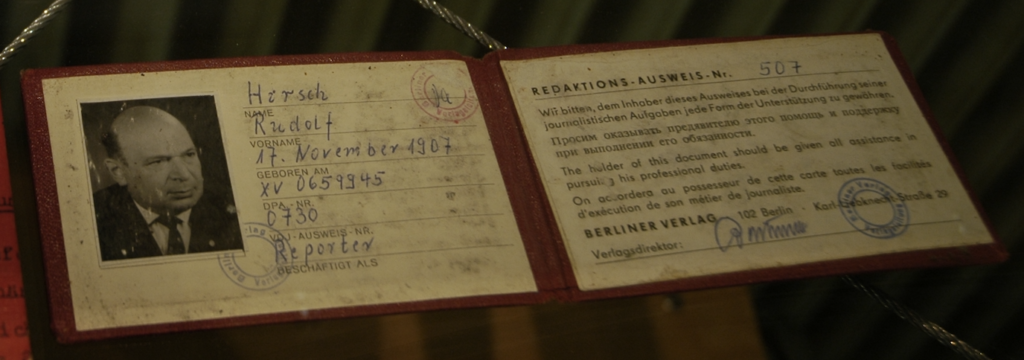

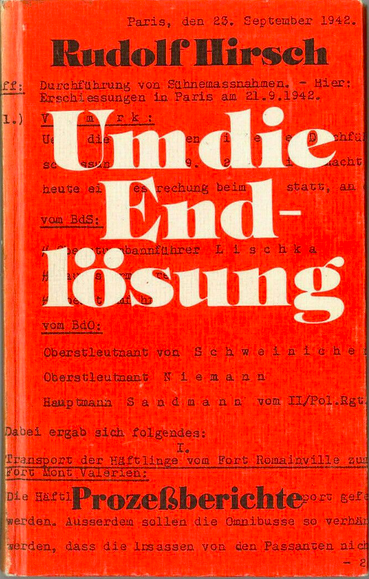

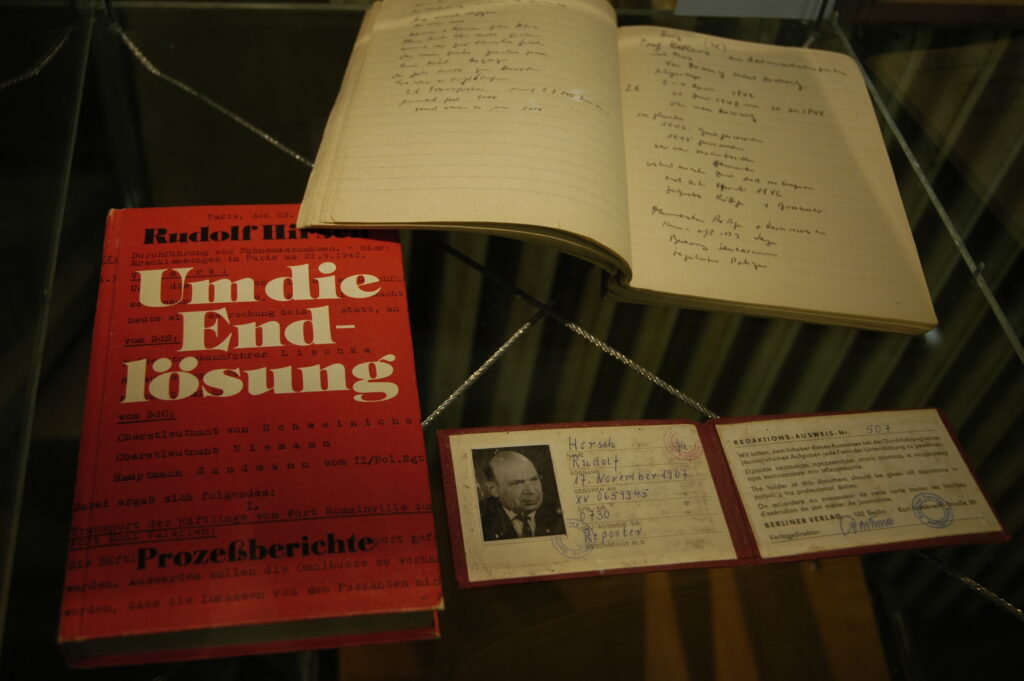

Berichte über den Lischka-Prozess erschienen auch in diversen Medien in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Die umfangreichsten Artikel verfasste Rudolf Hirsch für die Ost-Berliner „Wochenpost“. Seine 13-teilige Serie zum Prozess veröffentlichte er später in dem Buch „Um die Endlösung“ (Greifenverlag 1982), zusammen mit den Berichten über den Auschwitz-Prozess. Die Berichte waren nicht nur Auftragsarbeiten – als Berichterstatter am Prozess beteiligt zu sein war dem Journalisten Hirsch auch ein ganz persönliches Anliegen.

Rudolf Hirsch wurde 1907 als Sohn einer deutsch-jüdischen bürgerlichen Familie in Krefeld geboren. Wegen antisemitischer Anfeindungen verließ er vorzeitig das Gymnasium und begann eine Ausbildung in einer Schuhfabrikation. Nach dem frühen Tod des Vaters übernahm er 1928 das elterliche Schuhgeschäft. Durch seine Beschäftigung mit der gesellschaftlichen Realität dieser Jahre bekam er Kontakt zu Kommunisten und schloss sich 1931 der KPD an. Nach der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten floh er, als Kommunist und Jude gleichermaßen bedroht, im März 1933 in die Niederlande, später nach Belgien. Im Mai 1933 „arisierten“ die Nationalsozialisten das Schuhgeschäft Hirsch in Krefeld. Hirsch kehrte im November 1934 nach Deutschland zurück und engagierte sich in der (illegal aktiven) sozialistischen Organisation „Neu-Beginnen“. Drei Jahre später emigrierte er nach Palästina, arbeitet dort als Schuhfräser und gehörte 1940 zusammen mit dem Schriftsteller Arnold Zweig zu den Mitbegründern des Komitees „Freies Deutschland“. Seine Mutter dagegen wurde nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz ermordet, seine Schwester war in die Sowjetunion emigriert und wurde dort Opfer von stalinistischen „Säuberungen“.

1949 entschloss sich Rudolf Hirsch zur Rückkehr nach Deutschland. Wegen eines Einreiseverbots in die britische Zone ging er nach Ost-Berlin. Hier arbeitete er als Journalist für die „Tägliche Rundschau“. In seiner ersten Gerichtsreportage befasste er sich 1950 dem Prozess gegen drei ehemalige SA-Leute, die 1933 in der „Köpenicker Blutwoche“ zahlreiche Antifaschisten misshandelt und ermordet hatten. Drei Jahre später wurde Hirsch Gerichtsreporter bei der gerade gegründeten Wochenzeitung „Wochenpost“ und berichtete nun jede Woche, bis 1981, aus den Gerichtssälen der DDR. Gerade diese kleinen Arbeiten, die ein komplexeres Bild der Alltagsrealität des „real existierenden Sozialismus“ zeigten, machen ihn bekannt.

Neben dem Lischka-Prozess aus Köln, berichtete Rudolf Hirsch auch über die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt (1963-66) und den Majdanek-Prozess in Düsseldorf (1975-1981). Hirsch veröffentlichte seine Gerichtsreportagen in Buchform. Mit seiner zweiten Frau, der Schriftstellerin Rosemarie Schuder, publizierte er eine historisch angelegte umfangreiche Studie über den Antisemitismus. „Der gelbe Fleck-Wurzeln und Wirkungen des Judenhasses in der deutschen Geschichte“(1987). Rudolf Hirsch starb am 7. Juni 1998 in Berlin-Friedrichshagen.

Gerichtsreportagen von Hirsch

Das erste Beste. Ausgewählte Gerichtsreportagen 1950–1960, Rudolstadt 1970.

Um die Endlösung. Prozessberichte über den Lischka-Prozess in Köln und den Auschwitz-Prozess in Frankfurt/M., Rudolstadt 1982.

Das Leben, was sonst. Gerichtsreportagen aus drei Jahrzehnten, Berlin 1990–1991.

Rudolf Hirsch, Um die Endlösung. Prozeßberichte über den Lischka-Prozeß in Köln und den Auschwitz-Prozeß in Frankfurt/M., Rudolstadt: Greifenverlag 1982 (Neuauflage: Um die Endlösung: Prozessberichte, Bonn: Dietz Verlag 2001)

Gerichtsreportage Lischka Prozess, S. 14-91 plus Anhang „Aktenmaterial aus dem jüdischen Dokumentationszentrum Paris“, S. 93-108

Rudolf Hirsch verfasste als Prozessbeobachter eine Gerichtsreportage über den Lischka-Prozess. Atmhophärische Schilderungen verbinden sich mit dokumentarischen Informationen, und die Einordnung und Bewertung der Vorgänge aus seiner subjektiven und für die Opferseite parteilichen Perspektive.

S. 15 „Der Saal ist klein …“ bis „Mord an alten Leuten und Kindern“

S. 17 „die Unruhe vor Gericht wächst …“ bis S. 18 „um Zeit zu gewinnen“

S. 19 „Schreibtischtäter“ bis S. 21 „“Deutschland ruft Dich“ plus S. 24 „Aber die Akten“ bis S. 25 „Landgericht in Köln“

S. 25 „der Saal im Kölner Landgericht ist zu klein“bis S. 26 „…aber Lischka schweigt aus gutem Grund“

S. 28 „Hagen und Heinrichsohn aber ….“ bis S. 30 unten „sie haben es alle gewusst“

S. 36 „Zehn müssen raus …“ bis S. 40 Mitte „ als er Mitarbeiter der Gestapo war“

S. 41 „ich dulde nicht …“ bis S. 42 oben „Verhandlung eröffnen.“

S. 45 Mitte unten mitten im Absatz „Prof. Wellers ….“ bis S. 46 „SS-Mannschaft“

S. 74 oben „Die personalien des zeugen … bis S. 75 untere Hälfte mitten im Absatz …blabla.“

S. 82 bis S. 84 „weil ich Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs bin“

S. 84 „für die Staatsanwälte“ bis S. 84 „in Berlin“ //S. 85 Mitte „Der Oberstaatsanwalt Johann Cohen ..“S. 86 erster Absatz „Oberstaatsanwalt“

S. 88 „Prof. Kaul .. „ bis S. 89 „…..Nazimörder“.

S. 89 „Der Vorsitzende Richter ….“ bis S. 90 „…merklich auszuweiten“

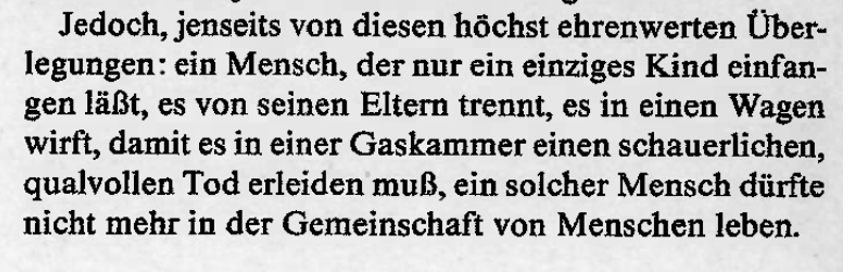

S. 91 letzter Absatz „Jedoch …Menschen leben.“